Armand CARREL

Essai sur la vie et les écrits de Paul Louis Courier

AVERTISSEMENT

Cet « Essai » précède la première édition de Sautelet des œuvres complètes de Paul-Louis Courier ; Paris, A. Sautelet et Cie, 1829-1830. 4 volumes, 21 x 13 cm. Carrel l’a rédigé avec des informations sujettes à caution et prises essentiellement dans la notice rédigée par une main anonyme pour établir certaines liaisons entre les lettres de France et d’Italie.

D’où certaines erreurs. Deux exemples pris dans un seul et même passage : Paul-Louis Courier ne put recevoir à la fin de juin 1795 la nouvelle de la mort de son père pour la simple raison que ce dernier est décédé le 13 février 1796 ; Courier ne se rapprocha donc pas de sa mère en pareille circonstance. Cette inexactitude ruine l’hypothèse de « désertion » devant Mayence. Courier fut bel et bien autorisé à regagner Paris dans l’attente d’une nouvelle affectation qui, en date du 14 juin 1795, le désigna inspecteur des Forges dans les départements du Tarn et de l’Ariège.

La première version de Carrel a subi quelques modifications de vocabulaire dans les versions suivantes. Il fallait adoucir certains termes pour ne point choquer les gouvernements successifs du XIXe siècle. Un effet de la pensée unique avant la lettre ?

Armand Carrel

a vie d'un grand écrivain est le meilleur commentaire de ses écrits ; c'est l'explication et pour ainsi dire l'histoire de son talent. Cela est vrai surtout de celui qui n'a point suivi les lettres comme une carrière, et dont l'imagination, dans l'âge de l'activité et des vives impressions, ne s'est point appauvrie entre les quatre murs d'un cabinet ou dans l'étroite sphère d'une coterie littéraire. S'il est aujourd'hui peu d'écrivains dont on soit curieux de savoir la vie après les avoir lus, c'est qu'il en est peu qui frappent par un caractère à eux, et chez qui se révèle l'homme éprouvé et développé à travers un grand nombre de situations diverses. Les mêmes études faites sous les mêmes maîtres, sous l'influence des mêmes circonstances et des mêmes doctrines, le même poli cherché dans un monde qui se compose de quelques salons, voilà les sources de l'originalité pour beaucoup d'écrivains qui, se tenant par la main depuis le collège jusqu'à l'Académie, vivant entre eux, voyant peu, agissant moins encore, s'imitent, s'admirent, s'entre-louent avec bien plus de bonne foi qu'on ne leur en suppose. De là vient que tant de livres, dans les genres les plus différents, ont une physionomie tellement semblable, qu'on les prendrait pour sortis de la même plume. Vous y trouvez de l'esprit, du savoir, de la profondeur parfois. Le cachet d'une individualité un peu tranchée n'y est jamais. C'est toujours certaine façon roide, précieuse, uniforme, assez exacte, mais sans chaleur, sans vie, décolorée ou faussement pittoresque ; cette manière enfin qu'un public, trop facilement pris aux airs graves, a tout à fait acceptée comme un grand progrès littéraire. L'exemple est contagieux, et l'applaudissement donné au mauvais goût pervertit le bon : aussi n'a-t-on plus aspiré à des succès d'un certain ordre, qu'on ne se soit efforcé d'écrire comme les hommes soi-disant forts ; il a fallu revêtir cette robe de famille pour se faire compter comme capacité, pour n'être point accusé de folle résistance à la révolution opérée par le dix-neuvième siècle dans les formes de la pensée.

a vie d'un grand écrivain est le meilleur commentaire de ses écrits ; c'est l'explication et pour ainsi dire l'histoire de son talent. Cela est vrai surtout de celui qui n'a point suivi les lettres comme une carrière, et dont l'imagination, dans l'âge de l'activité et des vives impressions, ne s'est point appauvrie entre les quatre murs d'un cabinet ou dans l'étroite sphère d'une coterie littéraire. S'il est aujourd'hui peu d'écrivains dont on soit curieux de savoir la vie après les avoir lus, c'est qu'il en est peu qui frappent par un caractère à eux, et chez qui se révèle l'homme éprouvé et développé à travers un grand nombre de situations diverses. Les mêmes études faites sous les mêmes maîtres, sous l'influence des mêmes circonstances et des mêmes doctrines, le même poli cherché dans un monde qui se compose de quelques salons, voilà les sources de l'originalité pour beaucoup d'écrivains qui, se tenant par la main depuis le collège jusqu'à l'Académie, vivant entre eux, voyant peu, agissant moins encore, s'imitent, s'admirent, s'entre-louent avec bien plus de bonne foi qu'on ne leur en suppose. De là vient que tant de livres, dans les genres les plus différents, ont une physionomie tellement semblable, qu'on les prendrait pour sortis de la même plume. Vous y trouvez de l'esprit, du savoir, de la profondeur parfois. Le cachet d'une individualité un peu tranchée n'y est jamais. C'est toujours certaine façon roide, précieuse, uniforme, assez exacte, mais sans chaleur, sans vie, décolorée ou faussement pittoresque ; cette manière enfin qu'un public, trop facilement pris aux airs graves, a tout à fait acceptée comme un grand progrès littéraire. L'exemple est contagieux, et l'applaudissement donné au mauvais goût pervertit le bon : aussi n'a-t-on plus aspiré à des succès d'un certain ordre, qu'on ne se soit efforcé d'écrire comme les hommes soi-disant forts ; il a fallu revêtir cette robe de famille pour se faire compter comme capacité, pour n'être point accusé de folle résistance à la révolution opérée par le dix-neuvième siècle dans les formes de la pensée.

Si l'affranchissement complet du joug des conventions d'une époque peut être regardé comme le principal caractère du talent, Paul-Louis Courier a été l'écrivain le plus distingué de ce temps ; car il n'est pas une page sortie de sa plume qui puisse être attribuée à un autre que lui. Idées, préjugés, vues, sentiments, tour, expression, dans ce qu'il a produit tout lui est propre. Vivant avec un passé que seul il eut le secret de reproduire, et devenu lui-même la tentation et le désespoir des imitateurs, il a toujours été, pour ainsi parler, seul de son bord, allant à sa fantaisie, tenant peu de compte des réputations, même des gloires contemporaines, et marchant droit au peuple des lecteurs, parce qu'il était plus assuré d'être senti par le grand nombre illettré qu'approuvé par les académiciens et les docteurs de bonne compagnie. Trop savant pour n'avoir pas vu que nul ne l'égalait en connaissance des ressources générales du langage et du génie particulier de notre littérature, convaincu que ses vagabondes études lui avaient appris ce que les livres n'avaient pu enseigner à aucun autre, il n'écouta ni critiques ni conseils. Au milieu de gens qui semblaient travailler à se ressembler les uns aux autres, et qui faisaient commerce des douceurs réciproques de la confraternité littéraire, il se présenta seul, sans prôneurs, sans amis, sans compères, parla comme il avait appris, du ton qu'il jugea lui convenir le mieux, et fut écouté. Il arriva jusqu'à la célébrité sans avoir consenti à se réformer sur aucun des exemples qui l'entouraient, sans avoir subi aucune des influences sous lesquelles des talents non moins heureusement formés que le sien avaient perdu le mouvement, la liberté, l'inspiration. Mais aussi quelle vie plus errante et plus recueillie, plus semée d'occupations, d'aventures, de fortunes diverses ; plus absorbée par l'étude des livres et plus singulièrement partagée en épreuves, en expériences, en mécomptes du côté des événements et des hommes ? En considérant cette vie, on convient qu'en effet Courier devait rester de son temps un écrivain tout à fait à part.

Paul-Louis Courier est né à Paris en 1773[1]. Son père, riche bourgeois, homme de beaucoup d'esprit et de littérature, avait failli être assassiné par les gens d'un grand seigneur, qui l'accusait d'avoir séduit sa femme, et qui, en revanche, lui devait, sans vouloir les lui rendre, des sommes considérables. L'aventure avait eu infiniment d'éclat, et le séducteur de la duchesse d'O... avait dû quitter Paris et aller habiter une province. Cette circonstance fut heureuse pour le jeune Courier. Son père, retiré dans les beaux cantons de Touraine, dont les noms ont été popularisés par le Simple Discours et la Pétition des villageois qu'on empêche de danser, se consacra tout à fait à son éducation. Ce fut donc en ces lieux mêmes et dans les premiers entretiens paternels que notre incomparable pamphlétaire puisa l'aversion qu'il a montrée toute sa vie pour une certaine classe de nobles, et ce goût si pur de l'antiquité que respirent tous ses écrits. Il s'en fallait de beaucoup, toutefois, que l'élève fût deviné par le maître. Paul-Louis était destiné par son père à la carrière du génie. A quinze ans il était entre les mains des mathématiciens Callet et Labey. Il montrait sous ces excellents professeurs une grande facilité à tout comprendre, mais peu de cette curiosité, de cette activité d'esprit qui seules font faire de grands progrès dans les sciences exactes. Son père eût voulu que ses exercices littéraires ne fussent pour lui qu'une distraction, un soulagement à des travaux moins riants et plus utiles. Mais Paul-Louis était toujours plus vivement ramené vers les études qui avaient occupé sa première jeunesse. La séduction opérée sur lui par quelques écrivains anciens, déjà ses modèles favoris, augmentait avec les années et par les efforts qu'on faisait pour le rendre savant plutôt qu'érudit : il eût donné, disait-il, toutes les vérités d'Euclide pour une page d'Isocrate. Ses livres grecs ne le quittaient point ; il leur consacrait tout le temps qu'il pouvait dérober aux sciences. Il entrait toujours plus à fond dans cette littérature unique, devinant déjà tout le profit qu'il en devait tirer plus tard en écrivant sa langue maternelle. Cependant la Révolution éclatait. Les événements se pressaient et menaçaient d'arracher pour longtemps les hommes aux habitudes studieuses et retirées. Le temps était venu où il fallait que chacun eût une part d'activité dans le mouvement général de la nation. On se sentait marcher à la conquête de la liberté. La guerre se préparait. On pouvait présager qu'elle durerait tant qu'il y aurait des bras en France et des émigrés au-delà du Rhin. Les circonstances voulurent donc que le jeune Courier sacrifiât ses goûts aux vues que son père avait de tout temps formées sur lui. Il entra à l'école d'artillerie de Châlons : il y était au moment de l'invasion prussienne de 1792. La ville était alors tout en trouble, et le jeune Courier, employé comme ses camarades à la garde des portes, fut soldat pendant quelques jours. L'invasion ayant cédé aux hardis mouvements de Dumouriez dans l'Argone, Paul-Louis eut le loisir d'achever ses études militaires; enfin, en 1793, il sortit de l'école de Châlons officier d'artillerie, et fut dirigé sur la frontière.

Ecole d'artillerie de Châlons

Ici commence la vie militaire de Courier, l'une des plus singulières assurément qu'aient vues les longues guerres et les grandes armées de la Révolution. Ceci n'est point une exagération. Ouvrez nos énormes biographies contemporaines. Presque à chaque page est l'histoire de quelqu'un de ces citoyens, soldats improvisés en 1792, qui, faisant peu à peu de la guerre leur métier, s'avancèrent dans les grades et moururent, çà et là, sur les champs de bataille, obtenant une mention plus ou moins brillante. Quelle famille n'a pas eu ainsi son héros, dont elle garde encore le plumet, républicain ou la croix impériale, et qu'elle a eu le soin d'immortaliser .par une courte notice dans le Moniteur ou dans les tables nécrologiques de M. Panckoucke ? Toutes ces vies d'officiers morts entre le grade de capitaine et celui de commandant de brigade ou de division se ressemblent. Quand on a dit leur enthousiasme de vingt ans, le feu sacré de leur âge mûr, leurs campagnes par toute l'Europe, les victoires auxquelles ils ont contribué, perdus dans les rangs, les drapeaux qu'ils ont pris à l'ennemi, enfin leurs blessures, leurs membres emportés, leur fin glorieuse, il ne reste rien à ajouter qui montre en eux plus que l'homme fait pour massacrer et pour être massacré. C'est vraiment un bien autre héros que Courier. Soldat obligé à l'être, et sachant le métier pour l'avoir appris, comme Bonaparte, dans une école, il prend la guerre en mépris dès qu'il la voit de près, et toutefois il reste où l'éducation et les événements l'ont placé. Le bruit d'un camp, les allées et venues décorées du nom de marches savantes, lui paraissent convenir autant que le tapage d'une ville à la rêverie, à l'observation, à l'étude sans suite et sans travail de quelques livres, faciles à transporter, faciles à remplacer. Le danger est de plus ; mais il ne le fuit ni ne le cherche. Il y va pour savoir ce que c'est et pour avoir le droit de se moquer des braves qui ne sont que braves. On s'avance autour de lui; on fait parler de soi; on se couvre de gloire; on s'enrichit de pillage; pour lui, les rapports des généraux, le tableau d'avancement, l'ordre du jour de l'armée, ne sont que mensonges et cabales d'état-major : il se charge souvent des plus mauvaises commissions sans trouver moyen de s'y distinguer, comme si c'était science qu'il ignore ; et, quant à son lot de vainqueur, il le trouve à voir et revoir les monuments des arts et de la civilisation du peuple vaincu. Encore est-ce à l'insu de tout le monde qu'il est érudit, qu'il se connaît en inscriptions, en manuscrits, en langues anciennes ; il est aussi peu propre à faire un héros de bulletin qu'un savant à la suite des armées, pensionné pour estimer les dépouilles ennemies, et retrouver ce qui n'est pas perdu. Quinze années de sa vie sont employées ainsi, et au bout de ce temps les premières pages qu'il livre au public révèlent un écrivain tel que la France n'en avait pas eu depuis Pascal et La Fontaine. Assurément ce n'était pas trop de dire que cette carrière militaire a été unique en son genre pendant les longues guerres de notre révolution. Sans doute, avec de l'instruction et du caractère, il fallait bien peu ambitionner l'avancement pour n'en pas obtenir un très-rapide, lorsque Courier arriva, en 1793, à l'armée du Rhin. C'était le fort de la révolution, et il suffisait d'être jeune et de montrer de l'enthousiasme pour être porté aux plus hauts grades. Hoche, général d'armée, âgé de vingt-trois ans, et commandant sur le Rhin, avait un chef d'état-major de dix-huit ans et était entouré de colonels et de chefs de brigade qui n'en avaient pas vingt. Il en était de même sur toute la frontière. Courier, qui servit jusqu'en 1795 aux deux armées du Rhin et de Rhin-et-Moselle, n'eut point le feu républicain que les commissaires de la Convention récompensaient avec tant de libéralité. Il n'éprouva probablement pas non plus pour les proconsuls le dévouement et l'admiration qu'ils inspiraient à de jeunes militaires plus ardents et moins instruits que lui. Se laissant employer et s'offrant peu aux occasions, il passait le meilleur de son temps à bouquiner dans les abbayes et les vieux châteaux des deux rives du Rhin. Les lettres qu'il écrivait alors à sa mère sont, comme toutes celles de l'époque, retenues, mystérieuses, faisant à peine allusion aux affaires ; un sentiment triste et peu confiant dans l'avenir y domine. Mais à la manière dont le jeune officier d'artillerie parle de ses études et de ses livres, on voit déjà sa carrière et ses systèmes d'écrivain tout à fait tracés : « J'aime, dit-il, à « relire les livres que j'ai déjà lus nombre de fois, et par là « j'acquiers une érudition moins étendue, mais plus solide. Je « n'aurai jamais une grande connaissance de l'histoire, qui « exige bien plus de lectures ; mais j'y gagnerai autre chose « qui vaut mieux selon moi. » C'est ainsi que Courier a étudié toute sa vie; tel a été aussi presque invariablement son peu de goût pour l'histoire. Il ne l'a jamais lue pour le fond des événements, mais pour les ornements dont les grands écrivains de l'antiquité l'ont parée. Bonaparte, tout jeune, avait deviné la politique et la guerre dans Plutarque. Courier, lieutenant d'artillerie, faisait ses délices du même historien ; mais il le prenait comme artiste, comme ingénieux conteur. La vie d'Annibal ne le ravissait que comme Peau-d’âne conté eût charmé La Fontaine. Il a toujours persisté dans cette préférence qui semble d'un esprit peu étendu, et cependant, en s'abandonnant à elle, il a su de l'histoire tout ce qu'il lui en fallait pour être un écrivain politique de premier ordre. Il a beaucoup cité, beaucoup pris en témoignage l'histoire de tous les temps, et toujours avec un sens qui n'appartenait qu'à lui, avec une raison, une force, une sûreté d'applications toujours accablantes pour les puissances qu'il voulait abattre.

Les Français à Mayence

En 1795 on voit Courier, toujours officier subalterne dans l'artillerie, quitter subitement l'armée devant Mayence et rentrer en France sans autorisation du gouvernement. La misère, les privations, les travaux sans compensation de gloire et de succès à ce blocus de Mayence, sont peut-être la plus rude épreuve qu'aient eu à subir nos armées républicaines : le maréchal Gouvion-Saint-Cyr en fait dans ses Mémoires une peinture lamentable. A propos de cette campagne Courier a depuis écrit : « J'y pensai geler, et jamais je ne fus si près d'une cristallisation complète. » Mais il paraît qu'il eut pour abandonner son poste un motif plus excusable que la crainte d'être surpris par le froid dans la tranchée et cristallisé.

Son père venait de mourir, et la nécessité toute filiale de voler auprès de sa mère malade et désespérée lui avait fait oublier le devoir qui l'attachait à ses canons. A la suite de cette escapade il alla s'enfermer dans une petite campagne aux environs d'Alby, où il se mit à traduire avec une admirable sécurité la harangue Pro Ligario, tandis qu'on le réclamait de l'armée comme déserteur, et que peut-être il courait grand risque d'être traité comme tel. Des amis plus prudents que lui s'employaient pendant ce temps pour le mettre à couvert des poursuites qu'il avait encourues. Ils y réussirent; mais la note resta, et peut-être elle a beaucoup aidé Courier dans la suite de sa carrière à se maintenir dans son philosophique éloignement des hauts grades. Vinrent les belles années de 1796 et 1797, qui assurèrent le triomphe de la Révolution. Pendant que, sous Bonaparte, en Italie, la victoire faisait sortir des rangs une foule d'hommes nouveaux dont les noms ne cessaient plus d'occuper la renommée, Courier comptait des boulets et inspectait des affûts dans l'intérieur, service qui pouvait passer pour une disgrâce dans de telles circonstances. Mais Courier s'arrangeait de tout. Il avait alors vingt-trois ans. Ses premières années, au sortir de l'école de Châlons, avaient été attristées par le sombre régime imposé aux armées sous la Convention. Entrer dans le monde au temps de la Terreur avec l'amour de l'indépendance et des libres jouissances de l'esprit, c'était avoir bien mal rencontré ; aussi Courier donna-t-il vivement dans la réaction non sanglante mais fort bruyante que la première période du Directoire vit éclater contre l'austérité décrétée par la Convention, réaction plus emportée et plus folle dans le Midi que partout ailleurs. On se ruait en fêtes, en danses, en festins, en plaisirs de toutes sortes.

Hommes et femmes éprouvaient à se retrouver ensemble comme amis, comme parents, comme gens du même cercle, non plus comme citoyens et citoyennes, un plaisir qui n'était pas lui-même sans inconvénient pour la paix intérieure des familles. Notre philosophe apprit à danser avec la plus sérieuse application, et courut les bals, les spectacles, les sociétés. Sa gaieté, sa verve comique, qui n'étaient pas encore tournées à la satire et à l'amertume, le firent rechercher des femmes. Il plut si bien, qu'un beau matin il lui fallut quitter Toulouse pour échapper, comme son père, au ressentiment d'une famille outragée. Sa société en hommes était très nombreuse ; il affectionnait surtout un Polonais fort savant et antiquaire d'un grand goût. Il passait des journées entières en tête-à-tête avec lui, soit dans une chambre, soit en suivant les allées qui bordent le canal du Midi. Ce qu'étaient ces conversations on peut s'en faire une idée en lisant les lettres, malheureusement peu nombreuses, adressées d'Italie par Courier à M. Chlewaski.

En passant à Lyon (en 1798) pour se rendre en Italie, où on l'envoyait prendre le commandement d'une compagnie d'artillerie, Courier écrivait à M. Chlewaski : « Lectures, voyages, spectacles, bals, auteurs, femmes, Paris, Lyon, les Alpes, l'Italie, voilà l'Odyssée que je vous garde. Mes lettres vous pleuvront une page pour une ligne. » Il ne tint parole qu'en partie. En général, plus on voit, et moins on écrit ; plus les impressions sont vives, accumulées, pressantes, moins on est tenté de les vouloir rendre. Et puis il s'en fallut de beaucoup que cette Italie que Courier avait toujours désirée lui vînt fournir les riantes peintures auxquelles son imagination s'était sans doute préparée. A peine eut-il passé les Alpes, que l'état d'oppression, d'avilissement et de misère dans lequel était le pays affligea son âme d'artiste.

Il traversa la belle et triste Péninsule, et de Milan jusqu'à Tarente il eut le même spectacle. Il vit le trop sévère régime imposé par Bonaparte à sa conquête, menaçant déjà de tomber en ruine et rendu insupportable par l'avidité], l'ignorante et brutale morgue des hommes qu'il avait fallu employer à ces gouvernements improvisés. Il vit l'élite de la société italienne rampant bassement sous les agents français, faisant sa cour à nos soldats parvenus, bien que les appréciant ce qu'ils valaient, et toute cette race abâtardie s'épuisant en démonstrations républicaines, méprisée de ses maîtres, se laissant dépouiller, mettre à nu par des commis, des valets d'armée, des fournisseurs qui, prévoyant nos prochains revers, se faisaient auprès des généraux un mérite d'emporter tout ce qui ne pouvait se détruire. On ne saurait nier que ce ne fût là l'état de l'Italie après le premier départ de Bonaparte, et que les plus honteux désordres, le plus effréné pillage n'y déshonorassent avec impunité la domination française. La guerre qui s'était déclarée entre les commissaires du gouvernement et les commandants militaires avait rendu toute discipline, toute administration régulière impossible, et il n'y avait si bas agent qui ne se crût autorisé à imiter Bonaparte faisant payer en chefs-d'œuvre la rançon des villes d'Italie. Courier ne sera point compté parmi les détracteurs de notre révolution, pour avoir écrit sous l'impression d'un pareil spectacle ces éloquentes protestations auxquelles il n'a manqué, pour émouvoir toute l'Europe éclairée et la soulever contre les déprédateurs de l'Italie, que d'être rendues publiques à l'époque où elles furent écrites.

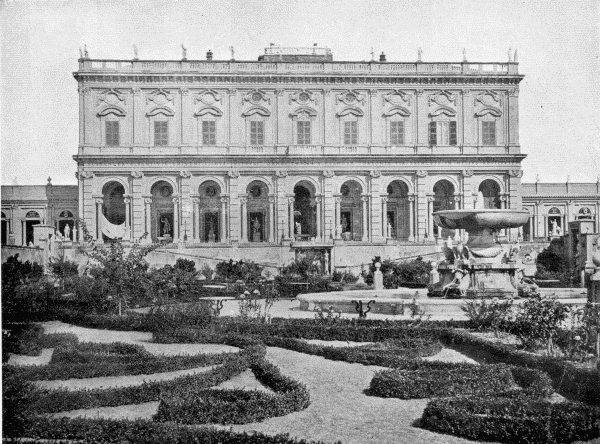

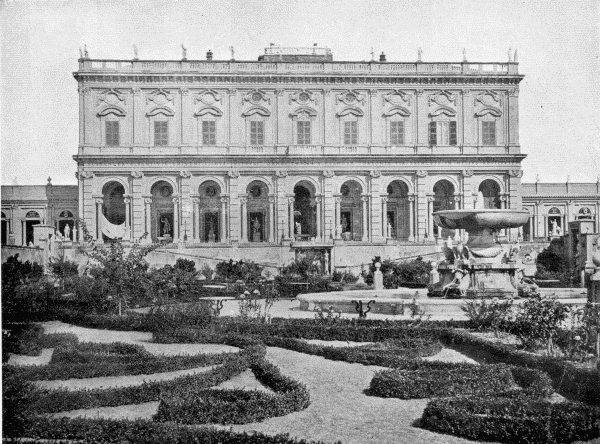

La villa d'Albani

« Dites, écrivait-il à son ami Chlewaski, dites à ceux qui veulent voir Rome qu'ils se hâtent, car chaque jour le fer du soldat et la serre des agents français flétrissent ses beautés naturelles et la dépouillent de sa parure. Permis à vous, monsieur, qui êtes accoutumé au langage naturel et noble de l'antiquité, de trouver ces expressions trop fleuries, ou même trop fardées ; mais je n'en sais point d'assez tristes pour vous peindre l'état de délabrement, de misère et d'opprobre où est tombée cette pauvre Rome que vous avez vue si pompeuse, et de laquelle à présent on détruit jusqu'aux ruines. On s'y rendait autrefois, comme vous savez, de tous les pays du monde. Combien d'étrangers, qui n'y étaient venus que pour un hiver, y ont passé toute leur vie ? Maintenant il n'y reste plus que ceux qui n'ont pu fuir, ou qui le poignard à la main, cherchent encore dans les haillons d'un peuple mourant de faim quelque pièce échappée à tant d'extorsions et de rapines. Les monuments de Rome ne sont guère mieux traités que le peuple. Je pleure encore un joli Hermès enfant, que j'avais vu dans son entier, vêtu et encapuchonné d'une peau de lion, et portant sur son épaule une petite massue. C'était, comme vous voyez, un Cupidon dérobant les armes d'Hercule; morceau d'un « travail exquis, et grec, si je ne me trompe. Il n'en reste que la base, sur laquelle j'ai écrit avec un crayon : Lugete, Veneres, Cupidinesque[2], et les morceaux dispersés qui feraient mourir de douleur Mengs et Winckelmann, s'ils avaient eu le malheur de vivre assez longtemps pour voir ce spectacle. Tout ce qui était aux Chartreux, à la villa Albani, chez les Farnèse, les Honesti, au muséum Clémenti, au Capitole, est emporté, pillé, perdu ou vendu. Des soldats, qui sont entrés dans la bibliothèque du Vatican, ont « détruit, entre autres raretés, le fameux Térence du Bembo, « manuscrit des plus estimés, pour avoir quelques dorures « dont il était orné. Vénus de la villa Borghèse a été blessée « à la main par quelque descendant de Diomède, et l'Hermaphrodite, immane nefas ![2] a un pied brisé... »

Qu'on juge de l'effet qu'eussent produit à Paris, en 1798, dans certains cercles où l'on se croyait la mission de rallumer parmi nous le flambeau demi-éteint de l'intelligence, beaucoup de passages de ce genre, expression si vive, si touchante et si gracieuse encore de ce qu'éprouvait dans un coin de l'Italie, confondu parmi les dévastateurs de cette infortunée patrie des arts, un jeune officier, amateur exquis de l'antiquité, savant inconnu, écrivain déjà parfait. Car ces premières lettres d'Italie ont toute la verve, toute l'originalité qu'on trouve dans les plus célèbres écrits de l'âge mûr de Courier. Elles sont avec cela d'un goût irréprochable; nulle affectation, nulle manière ne s'y fait sentir ; chacune d'elles est un petit chef-d'œuvre d'élégance et de pureté de langage, de convenance de ton, d'éloquence même, toutes les fois que la matière le comporte, comme lorsqu'elles peignent l'avilissement du caractère italien, et sondent si énergiquement, dix ans avant que personne y pensât, la plaie de notre, révolution, l'esprit d'envahissement et de destruction plus noblement appelé l'esprit militaire. Et cependant celui qui, dans sa droiture naturelle, jugeait si bien d'illustres pillages, sur lesquels la France n'a ouvert les yeux que lorsque, vaincue, on la paya de représailles, l'homme qui, seul peut-être dans nos armées, écrivait et pensait ainsi, était exposé chaque jour de sa vie à périr obscurément sous le poignard italien, victime privée de la haine qu'inspiraient les Français. Il y songeait à peine, disant gaiement que pour voir l'Italie il fallait bien se faire conquérant, qu'on n'y pouvait avancer un pas sans une armée, et que, puisqu'à la faveur de son harnais il avait à souhait un pays admirable, l'antique, la nature, les ruines de Rome, les tombeaux de la grande Grèce, c'était le moins qu'il ne sût pas toujours où il serait ni s'il serait le lendemain. On ne saurait compter après lui les périlleuses rencontres aux- quelles ses excursions d'antiquaire, bien plus que son service d'officier d'artillerie, l'exposèrent tant de fois parmi les montagnards du midi de l'Italie. Portant un sabre et des pistolets comme on porte un chapeau et une chemise, il était toujours à la découverte en curieux, point en héros. Facile à prendre et à désarmer, il se tirait d'affaire par sa présence d'esprit, son grand usage de la langue italienne, ou par le sacrifice d'une partie de son bagage ; et le lendemain il allait affronter les brigands sans plus de précaution, sans plus de crainte, surtout sans désirs de vengeance. Ces malheureux Calabrais lui paraissaient tout à fait dans leur droit quand ils nous assassinaient en embuscade, et il ne pouvait sans horreur les voir massacrer au nom du droit des gens par nos professeurs de tactique.

Jean Geoffroy Schweighaeuser (1776-1844)

Ce débonnaire et nonchalant mépris du danger était chose plus rare aux armées que la bouillante valeur qui emportait des redoutes. C'était une bravoure à part. Courier la portait dans l'esprit, non dans le sang, et comme elle n'allait point sans quelque mélange d'insubordination, elle ne devait guère plus sûrement le mener au bâton de maréchal que le Pamphlet des pamphlets à l'Académie. Aussi n'avançait-il qu'en science, et n'était-il récompensé que par la science des dangers qu'il était venu chercher. Il aimait à raconter qu'un jour les douze ou quinze volumes qu'il portait toujours avec lui, ayant été enlevés par les hussards de Wurmser, l'officier commandant le détachement les lui avait renvoyés avec une lettre fort aimable. Cette politesse, extrêmement remarquable de la part d'un ennemi dans une guerre qui se faisait sans courtoisie, souvent même sans humanité, lui paraissait une exception très-flatteuse et faite uniquement pour lui, car nul autre n'eût été capable de la mériter par la perte d'un tel bagage. Moins heureux dans sa prédilection de savant pour le séjour de Rome, Courier faillit y être mis en pièces lorsque les Français furent obligés de l'abandonner. Il faisait partie de la division que Macdonald, en marchant vers la Trébia, avait laissée dans Rome. Cette division capitula, et dut être embarquée et transportée en France. Courier voulut dire un dernier adieu à la bibliothèque du Vatican; il oublia l'heure marquée pour le départ de la division, et lorsqu'il en sortit il n'y avait déjà plus un seul Français dans Rome. C'était le soir ; on le reconnut à la clarté d'une lampe allumée devant une madone. On cria sur lui au giaccobino[4] ; un coup de fusil tiré sur lui tua une femme, et, à la faveur du tumulte que cela causa, il parvint à gagner le palais d'un noble Romain qui l'aimait et qui l'aida à fuir. Voilà comme il quitta Rome et l'Italie pour la première fois.

A cette époque, certains départements de la France ne valaient guère mieux que l'Italie pour les militaires républicains. Courier, débarqué à Marseille et se rendant à Paris, fut encore traité comme giaccobino par les honnêtes gens qui pillaient les voitures publiques sur les grandes routes, au nom de la religion et de la légitimité. Il perdit argent, papiers, effets, et arriva à Paris ainsi dépouillé et de plus atteint d'un crachement de sang qui l'a tourmenté toute sa vie. Bientôt éclata la révolution qui mit aux mains de Bonaparte la dictature militaire. Courier ne s'était point mêlé jusque-là de politique d'une manière active. Il ne s'était point déclaré avec les militaires contre les avocats, ni avec ceux-ci contre les traîneurs de sabres. Il resta donc sous le Consulat ce qu'il avait été sous le Directoire, bornant son ambition à rechercher la société du petit nombre de savants que la Révolution avait laissés, s'occupant obscurément d'antiquités et de philologie. Riche d'observations, le goût formé, apprécié déjà des érudits qu'il avait rencontrés en Italie, il fut accueilli, encouragé. Il eut pour amis Akerblad, Millin, Clavier, Sainte-Croix, Boissonnade, qui certes ne devinèrent point son avenir, mais qui donnèrent à ses Essais l'attention qu'ils méritaient. Ce ne fut guère que pour obtenir les suffrages d'un petit cercle d'amis et de connaisseurs qu'il composa, de 1800 à 1802, divers Opuscules, longtemps ignorés d'ailleurs : l'Éloge d'Hélène, ouvrage nouveau, comme il le dit quelque part, donné sous un titre ancien et comme une simple traduction d'Isocrate; le Voyage de Ménélas à Troie pour redemander Hélène, composition d'un autre genre, dans laquelle il semblait s'être proposé d'effacer l'auteur de Télémaque, comme imitateur de la narration antique; enfin un article sur l'édition de l'Athénée de Schweighauser, le morceau de critique le plus habilement et le plus élégamment écrit qui ait paru dans le Magasin encyclopédique de Millin. Sans les Pamphlets qui ont fait la célébrité de Courier, on saurait à peine aujourd'hui l'existence de ces opuscules. On est étonné de ne les trouver guère inférieurs aux publications qui ont suivi. C'est que le grand style qu'on ne se lasse point d'admirer dans Courier n'a pas été moins en lui un don naturel que le produit des études de toute sa vie.

Napoléon Bonaparte en 1797

Le Consulat approchait de sa fin, et avec lui la paix conquise sur les champs de bataille de Marengo et de Hohenlinden. Courier fut désigné pour aller commander comme chef d'escadron l'artillerie d'un des corps qui occupaient l'Italie, redevenue française. Les travaux qu'il avait entrepris, les relations qu'il s'était faites pendant trois années de non-activité, ne furent rien auprès du bonheur de revoir un pays, des mers, un ciel qu'il aimait avec passion, et dont il ne parlait jamais sans ravissement. Il était à peine en Italie que l'ordre y vint de prendre l'opinion des différents corps sur un nouveau changement dans le gouvernement de la France. La république n'était déjà plus qu'un mot, et Bonaparte voulait au pouvoir qu'il exerçait seul et presque sans contrôle un titre plus décidé. L'empire était créé, mais il fallait le légitimer par une apparence de délibération nationale. Nous n'avons point encore de mémoires qui nous apprennent comment fut accueillie par l'armée cette consultation extraordinaire, qui par elle-même était déjà la destruction de la république. Les militaires qui servaient à cette époque, et qui depuis, rentrés dans la vie civile, ont mieux connu le prix de la liberté, assurent généralement qu'ils virent avec indignation le pouvoir d'un seul succéder à la volonté de tous. Mais aucun fait éclatant n'a prouvé cette disposition des armées de la république. N'est-il pas bien plus probable que les choses se passèrent partout comme on le voit dans ce comique récit de Courier, où tout un corps d'officiers, assis en rond autour du général d'Anthouard, reste muet à la question : « Voulez-vous encore la république, ou bien aimez-vous mieux un empereur ? » En effet, pour des militaires, dire non, c'était tirer l'épée, ou protester inutilement. Car où était l'autorité qui présiderait au dépouillement de ce vaste scrutin, qui compterait les voix et répondrait du respect de Bonaparte pour les répugnances de la majorité ? Courier se garda bien de dire non; il avait son opinion cependant. « Un homme comme Bonaparte, disait-il énergiquement, soldat, chef d'armée, le premier capitaine du monde, vouloir qu'on l'appelle Majesté ! Être Bonaparte et se faire Sire… ! Il aspire à descendre… »

Si le caractère indépendant mais peu vigoureux de Courier, si son esprit frondeur plutôt qu'arrêté en certains principes, sont assez compris par ce qui précède, on ne s'étonnera point qu'il continuât à servir malgré son peu de goût pour la nouvelle forme de gouvernement établie en France. Courier n'avait jamais aimé la République. La Convention l'avait repoussée comme violente et impitoyable. Il avait méprisé le Directoire comme incapable et vénal. Il n'avait guère éprouvé le bienfait du Consulat que par le loisir dont trois années de paix l'avaient laissé jouir. Peu porté d'ailleurs à accorder aux actions humaines des intentions bien profondes, il vit moins dans l'élévation de Bonaparte à l'empire un attentat d'ambition qu'un égarement de vanité digne de compassion. Le mot d'usurpation ne lui vint même pas pour caractériser l'entreprise du nouveau César, et il ne s'enveloppa point contre lui dans la sombre haine d'un Brutus. L'empire avec ses cordons, ses titres, ses hautes dignités, ses princes, ses ducs, ses barons, estropiant la langue et l'étiquette, sa grotesque fusion de la noblesse des deux régimes, ses conquêtes féodales et ses distributions de royaumes, lui parut d'un bout à l'autre une farce parfois odieuse, presque toujours bouffonne à l'excès. Dans ses lettres écrites d'Italie de 1803 à 1809, il épuise les traits de la plus amère satire contre ces généraux devenus des majestés à l'image de l'empereur, contre ces états-majors transformés en petites cours et livrés à la brigue des parentés, à l'adoration des noms anciens et des illustrations nouvelles.

Assurément c'est bien là l'époque prise par son côté ridicule ; côté de vérité, oui, mais qui n'est point toute la vérité. L'histoire y saura montrer autre chose. Si l'on ne s'attache ici qu'au moindre aspect, celui des travers individuels, des vanités, du sot orgueil de tant d'hommes qui, enchaînés à une pensée supérieure, firent, réunis, de si grandes choses, c'est que cet aspect frappa surtout Courier. Il faut voir un instant les choses comme il les vit, pour concevoir en ce qu'elles ont eu de fort excusable des préventions qu'on lui a trop reprochées. L'empire avec ses foudroyantes campagnes de trois jours, ses armées transportées par enchantement d'un bout de l'Europe à l'autre, ses trônes élevés et renversés en un trait de plume, son prodigieux agrandissement, sa calamiteuse et retentissante chute, sera de loin un grand spectacle ; mais de près un contemporain y aura vu des misères que la postérité ne verra point. Il y a mieux, il fallait en être à distance pour l'embrasser dans son vaste ensemble, qui seul est digne d'admiration. Tant qu'il exista, ses grandeurs ne furent célébrées que par des préfets ou des poètes à gages, et tel qui paraîtrait aujourd'hui un esprit libre, en jugeant cette fameuse administration de Bonaparte comme elle doit l'être, se serait tu par pudeur sous la censure impériale, ou n'aurait pas vu, comme aujourd'hui, les choses par leur grand côté. Les lettres de Courier tiendront une toute première place parmi les mémoires du temps; elles font l'histoire malheureusement assez triste du moral de nos armées, depuis le moment où Bonaparte eut ouvert à toutes les ambitions la perspective d'arriver à tout par du dévouement à sa personne, autant que par des services réels.

Courier se vantait de posséder et de pouvoir publier quand il le voudrait, comme pièces à l'appui de ses portraits et de ses récits, un grand nombre de lettres à lui écrites aux diverses époques de la Révolution par les maréchaux, généraux, grands seigneurs de l'empire, dévoués depuis 1815 à la maison de Bourbon. On aurait vu, disait-il, les mêmes personnages professer dans ces lettres, et avec un égal enthousiasme, suivant l'ordre des dates révolutionnaires, les principes républicains les plus outrés et les doctrines les plus absolues de la servilité ; tenir à honneur d'être regardés comme ennemis des rois, et ramper orgueilleusement dans leurs palais ; commencer leur fortune en sans-culotte et la finir en habit de cour. Mais ce monument des contradictions politiques du temps et de la versatilité humaine dans tous les temps, ne s'est point trouvé dans les papiers de Courier, et la perte assurément n'est pas grande. Le ridicule et l'odieux méritent peu de vivre par eux-mêmes. C'est le coup de pied que leur donne en passant le génie qui les immortalise. Les précieuses, les marquis, les faux dévots du temps de Louis XIV seraient oubliés sans Molière. Peut-être on s'occuperait peu de nos révolutionnaires scapins dans cinquante ans ; les ravissantes lettres de Courier les feront vivre plus que leurs lâchetés.

Retour de Napoléon dans l'île de Lobau après la bataille d'Essling

Mais voici qui va bien surprendre de la part de l'homme qu'on a vu jusqu'ici tant détaché des idées de gloire et d'ambition ! Courier sollicitant la protection d'un grand seigneur de l'empire et briguant l'occasion de se distinguer sous les yeux de l'empereur ! C'est pourtant ce qui arriva à l'auteur des lettres écrites d'Italie. Il eut son grain d'ambition, son quart d'heure de folie, comme un autre; la tête aussi lui tourna. Mais cela ne dura guère, il en revint bientôt avec mécompte et corrigé pour toute sa vie. Voici l'histoire. Vers la fin de l'année 1808, Courier, ayant sollicité, sans pouvoir l'obtenir, un congé qui lui permit d'aller prendre un peu de soin de ses affaires domestiques, avait donné sa démission. Il arrive à Paris, se donnant aux érudits ses anciens amis comme séparé pour jamais de son vil métier, comme ayant de la gloire par-dessus les épaules. Mais voilà qu'une nouvelle guerre se déclare du côté de l'Allemagne. Les immenses préparatifs de la campagne de 1809 mettent la France entière en mouvement. Paris est encore une fois agité, transporté dans l'attente de quelqu'une de ces merveilles d'activité et d'audace auxquelles l'empereur a habitué les esprits, et dont les récits plaisent à cette population mobile, comme ceux des victoires d'Alexandre au peuple d'Athènes. C'était alors le flot le plus impétueux de notre débordement militaire, et Bonaparte, comme porté et poussé par cet ouragan, brisait et abîmait sous lui de trop impuissantes digues. En ce moment il revenait d'Espagne, où il lui avait suffi de paraître un instant pour ramener à nous toutes les chances d'une guerre d'abord peu favorable. D'autres armées l'avaient précédé vers le Danube, et il y courait en toute hâte, parce que déjà ses instructions étaient mal comprises, ses ordres mal exécutés. Quel homme alors, en le contemplant au passage, n'eût été atteint de la séduction commune ? Courier ne résista point au désir de voir s'achever cette guerre qui commençait comme une Iliade. Ce n'était point un esprit sec, étroit, absolu. Il avait la prompte et hasardeuse imagination d'un artiste. Faire une campagne sous Bonaparte, lui qui n'avait jamais vu que des généraux médiocres; rencontrer peut-être l'homme qu'il lui fallait, l'occasion qu'il n'avait jamais eue; montrer que, s'il faisait fi de la gloire, ce n'était pas qu'il ne fût point fait pour elle : toutes ces idées l'entraînèrent.

Le voilà donc faisant son paquet et partant furtivement dans la crainte du blâme de ses amis. La difficulté était d'être rétabli sur les contrôles de l'armée après une démission, chose que l'empereur ne pardonnait pas. Il se glisse comme ami dans l'état-major d'un général d'artillerie, et, sans fonctions, sans qualités bien décidées, il arrive à la grande armée. Mais Courier ne savait pas ce que c'était que la guerre comme Bonaparte la faisait. Quoiqu'il eût assisté à plusieurs affaires chaudes, il n'avait jamais vu les, hommes noyés par milliers, les généraux tués par cinquantaines, les régiments entiers disparaissant sous la mitraille, les tas de morts et de blessés servant de rempart ou de pont aux combattants, l'artillerie, la cavalerie, roulant, galopant sur un lit de débris humains, et quatre cents pièces de canon faisant pendant deux jours et deux nuits l'accompagnement non interrompu de pareilles scènes. Or il y eut de tout cela pendant les quarante-huit heures que Courier passa dans la célèbre et trop désastreuse île de Lobau. Notre canonnier ne vit rien, ne comprit rien, ne sut que faire dans l'immense destruction qui l'entourait. La faim, la fatigue, l'horreur, eurent bientôt triomphé de l'illusion qui l'avait amené. Il tomba d'épuisement au pied d'un arbre, et ne se réveilla qu'à Vienne, où on l'avait fait transporter. Aussi prompt à revenir qu'à se prendre, il quitta la ville autrichienne comme il avait quitté Paris, et, sans permission, sans ordre, se regardant comme libre de partir parce que les dernières formalités de sa réintégration n'avaient pas été entièrement remplies, il alla se remettre en Italie des épouvantables impressions qu'il avait été chercher à la grande armée. Depuis lors son opinion sur les héros, sur la guerre, sur le génie des grands capitaines, a été ce qu'on la voit dans la Conversation chez la duchesse d'Albani. Courier n'a plus voulu croire qu'une pensée, une intention quelconque aient jamais présidé à un désordre tel que celui dont il avait été témoin. Il a été jusqu'à nier absolument qu'il y eût un art de la guerre. A la vérité, on pouvait tomber mieux qu'à Essling et Wagram pour saisir et voir en quelque sorte opérer le génie militaire de Bonaparte. Ce n'est pas à ces deux sanglantes journées, mais aux quinze jours de marches et d'opérations qui les amenèrent que la campagne de 1809 doit sa juste immortalité. Courier l'eût compris mieux que personne si ses émotions de Wagram ne l'eussent brouillé sans retour avec la guerre.

La vie de Courier n'est désormais plus que littéraire. A peine arrivé en Italie, il se rendit à Florence pour y chercher dans la bibliothèque Laurentine un manuscrit de Longus, dans lequel existait un passage inédit qui remplissait la lacune remarquée dans toutes les éditions de ce roman. Mais, dans le transport avec lequel il se livrait au bonheur de sa découverte, une certaine quantité d'encre se répandit sur le précieux passage. C'est là l'histoire de ce fameux pâté qui sembla, en barbouillant trois mots grecs, avoir détruit le palladium de Florence. Les bibliothécaires dénoncèrent Courier au monde savant, comme ayant anéanti ce grec dans l'original pour trafiquer de la copie, ou pour empêcher qu'on pût vérifier la découverte qu'il s'attribuait. L'affaire eût fait peu de bruit si Courier n'eût voulu répondre aux attaques des bouquinistes qui le poursuivaient; mais il fit sous le titre de Lettre à M. Renouard, libraire de Paris, qui s'était trouvé présent à la découverte du Longus, quelques pages remplies de ce fiel satirique, de cette verve de raillerie méprisante et cruelle, dont il n'y avait plus de modèles depuis les réponses de Voltaire à Fréron et à Desfontaines; et c'était le style des Provinciales. La Lettre à M. Renouard ne pouvait manquer d'attirer l'attention. Le gouvernement lui-même s'en inquiéta. Courier avait voulu intéresser à sa querelle l'opinion française, toute faible qu'elle était alors. Il insinuait que les pédants florentins ne s'attaquaient à lui si vivement que parce qu'il était Français, et qu'on était bien aise en Italie de s'en prendre à un pauvre savant de la haine qu'inspirait la vice-royauté. La chose étant montée si haut, on sut que l'homme de la tache d'encre était précisément un chef d'escadron qu'on réclamait à l'armée depuis Wagram. Voilà Courier dans un grand embarras pour s'être si bien vengé des bibliothécaires florentins. Le ministre de l'intérieur voulait le poursuivre comme voleur de grec, et dans le même temps celui de la guerre prétendait le faire juger comme déserteur. Il s'en tira toutefois, mais à la condition de ne plus employer contre personne cette plume qui venait de révéler sa terrible puissance : il se le tint pour dit. Courier ne fit donc plus qu'étudier et voyager jusqu'à la paix. II voyageait en 1812, à l'époque de la conspiration de Mallet. Il était sans passeport ; on l'arrêta comme suspect, puis on le relâcha en reconnaissant qu'il ne se mêlait point de politique. Ce fut là son dernier démêlé avec le régime militaire impérial.

Bivouac cosaques Champs Elysées .jpg

Les cosaques bivouaquent sur les Champs Élysées

La restauration des Bourbons, le retour et la seconde chute de Bonaparte se succédèrent trop rapidement pour tirer Courier de l'inactivité politique à laquelle il s'était condamné. La catastrophe lui avait paru dès longtemps inévitable, et peut-être il y voyait à gémir à la fois et à espérer. D'ailleurs, un mariage, qui sur ces entrefaites mêmes était venu combler tous ses vœux, l'absorbait en partie. Ainsi, dans ces deux années désastreuses, dont les résultats dominent encore l'époque actuelle, Courier ne prit point parti entre Bonaparte et la coalition, entre la vieille cause de Fleurus, qui de lassitude laissait tomber l'épée, et celle de Coblentz, hypocritement parée de l'olivier de paix. Mais voir la France deux fois envahie, pillée, insultée, mise à contribution, et tous ces malheurs, toute cette honte ne tourner d'abord qu'au profit d'une famille qui trouvait le trône vide et s'y replaçait; voir une poignée d'émigrés, vagabonds et mendiants de la veille, se donner l'orgueil et revendiquer insolemment l'odieux de ces deux conquêtes; voir d'affreuses persécutions éclater jusque dans la plus paisible, et de tout temps la moins révolutionnaire de nos provinces, contre quiconque n'avait pas refusé un gîte et du pain à nos tristes vaincus de Waterloo; il n'y avait pas d'animosité contre Bonaparte, pas de ressentiment contre la tyrannie militaire, pas d'amour du repos et de préférence studieuse, qui pût tenir à un pareil spectacle, chez un homme aussi droit, aussi impressionnable que l'était Courier. Aussi bientôt se montra-t-il parmi les adversaires du nouvel ordre de choses. Alors seulement-il éprouva quelque fierté d'avoir autrefois combattu l'étranger dans les armées de la république ; alors aussi il cessa de se désavouer lui-même comme soldat de l'empire; car à Florence, à Mayence, à Marengo, à Wagram, c'était le même drapeau, c'était la même nécessité révolutionnaire, vaincre pour n'être pas enchaînés, conquérir pour n'être pas conquis.

En se déterminant à élever la voix et à dire au public son avis sur les affaires, Courier avait senti, comme un autre, le besoin d'arranger son personnage, et, par un bonheur peu commun, tout dans sa vie passée prenait sans effort le caractère du patriotisme le plus désintéressé. La singularité si rare d'avoir été quinze ans les armes à la main contre les coalitions et l'émigration, sans obtenir, sans briguer faveur ni titres, sans être d'aucun des partis qui s'étaient disputé le pouvoir, lui devenait d'un merveilleux secours pour l'autorité de ses paroles. Ce qui parfois était le fait d'une humeur un peu bizarre, d'un esprit distrait et capricieux, passait sur le compte de la fermeté de caractère et de la supériorité de jugement. Le vigneron de Touraine faisait désormais un même homme avec l'ancien canonnier à cheval. Ce n'était plus par hasard, mais par amour du pays, qu'il était allé à la frontière en 1792. Ce n'était plus par insouciance qu'il était demeuré dans son humble condition, mais par haine du pouvoir qui corrompt, Soldat par devoir, paysan par goût, écrivain par passe-temps, tel il se donnait et tel il fut pris. D'ailleurs ne voulant de la Charte qu'autant que le gouvernement en voulait, ni plus ni moins, et ne croyant pas à la subite illumination des aveugles nés, il prétendait appeler les choses par leur nom, parler aux puissances suivant leurs intentions bien connues, et non pas suivant celles qu'une opposition trop polie voulait bien leur accorder : l'attitude était vraiment unique.

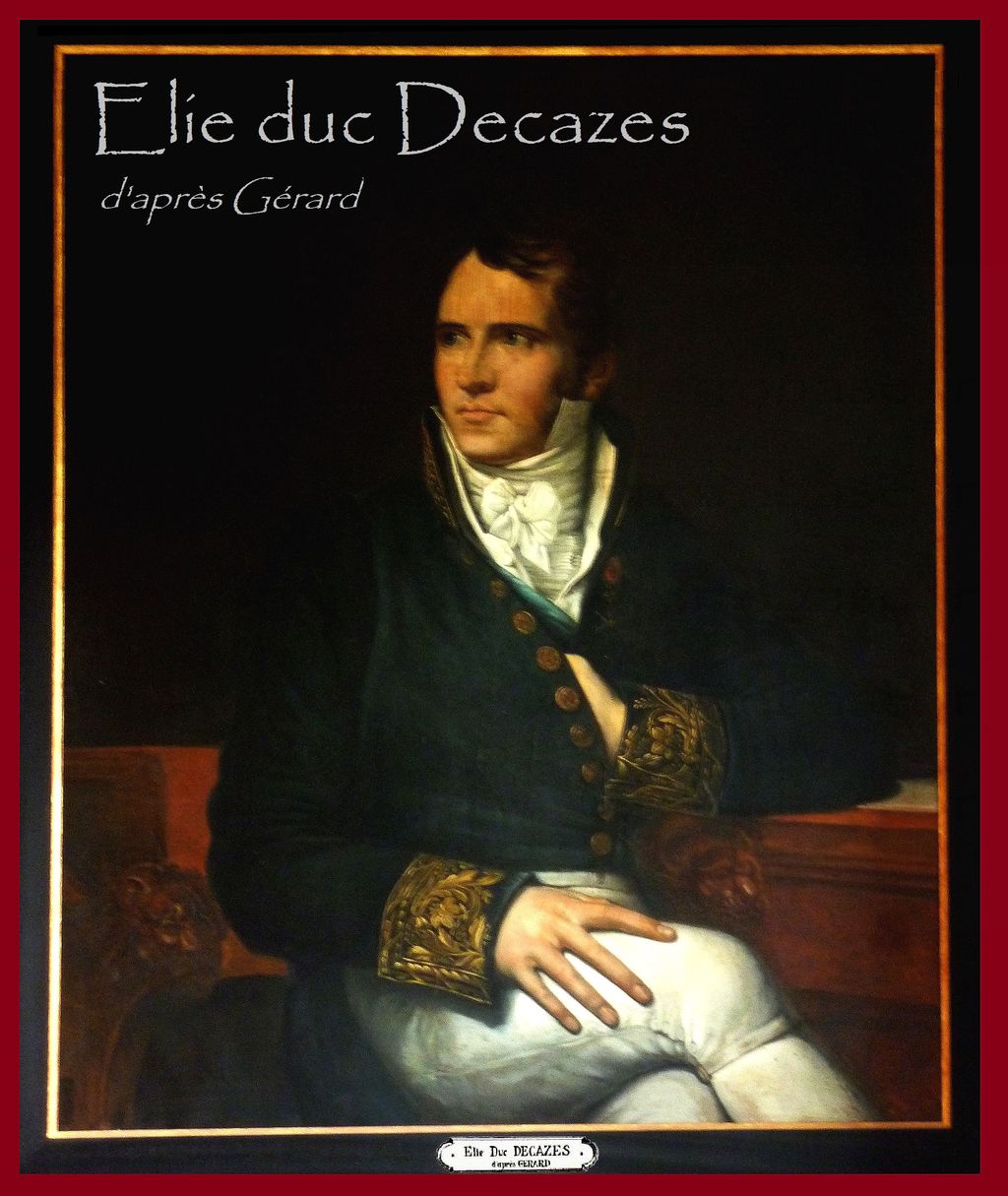

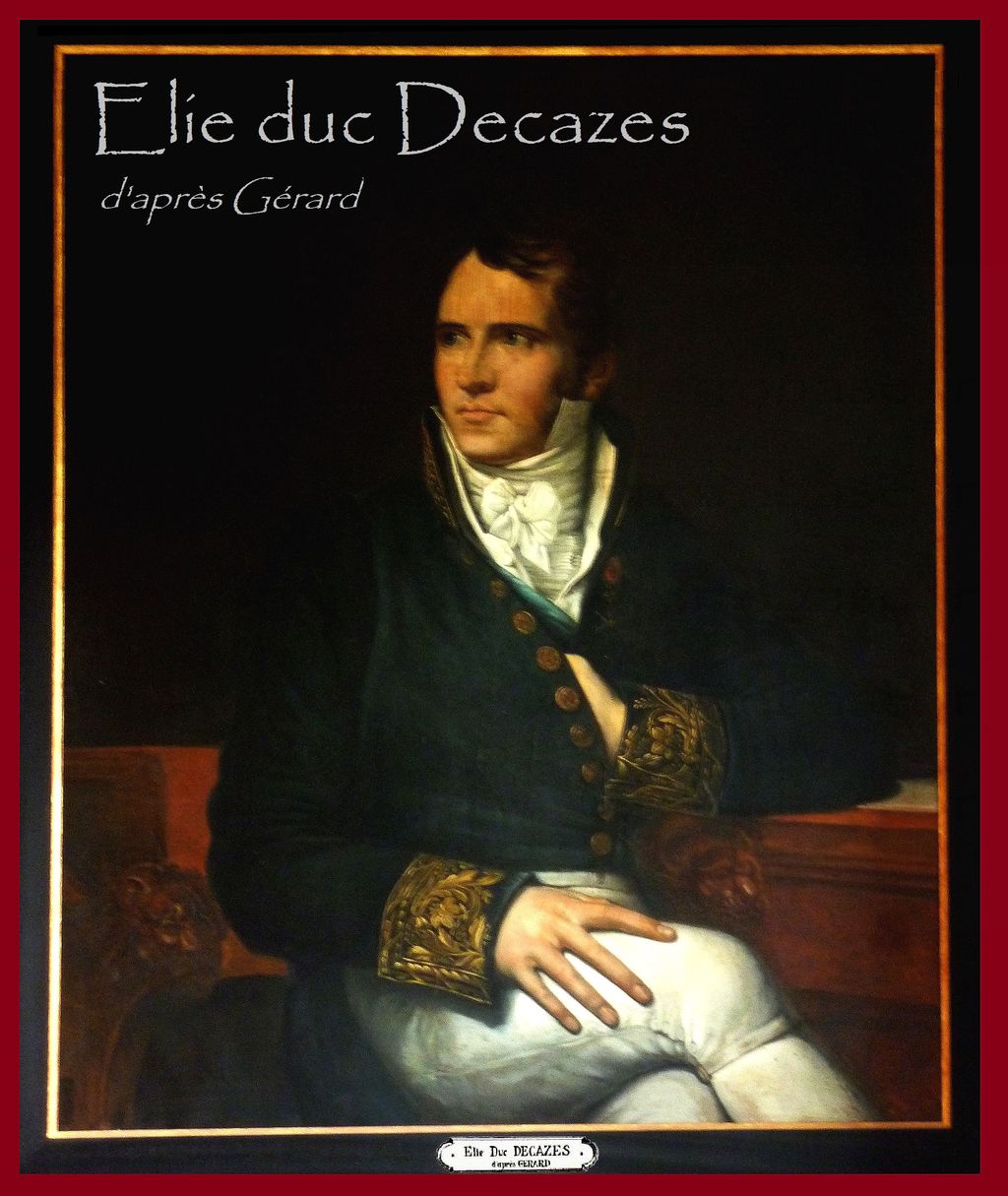

Elie Decazes, ministre de la police

En tout cela Courier n'obéissait pas moins à l'instinct de son talent qu'à son indignation d'honnête homme et de citoyen contre un système de persécution qui atteignait autour de lui quiconque ne voulait point être persécuteur. Son début ne se fit pas longtemps attendre. Au mois de décembre 1816, il adressa aux chambres, pour les habitants de Luynes, la fameuse pétition : Messieurs, je suis Tourangeau : la sensation fut des plus vives. Ce n'était que le tableau de la réaction royaliste dans un village de Touraine; mais la France entière s'y pouvait reconnaître, car partout la situation était la même, avec une égale impossibilité de publier la vérité. Courier avait rendu à la nation cet immense service de publicité, dans un écrit de six pages fait pour être recherché de ceux mêmes qui, s'intéressant moins aux victimes qu'aux persécuteurs, se piquaient d'aimer l'esprit en gens de cour. Or c'était là le |point: tout dire dans une feuille d'impression et savoir se faire lire. Courier y avait réussi ; aucune porte fermée n'avait pu empêcher cette vérité d'arriver à son adresse. M. Decazes, alors ministre de la police, se servit de la pétition contre le parti extrême qu'il ne gouvernait plus et qui voulait le renverser lui-même[5]. Il chercha par toutes sortes de moyens à s'attacher Courier, mais inutilement. Courier ne voulait pas plus qu'auparavant se faire une carrière politique. Il était bien réellement paysan, occupé de sa vigne, de ses bois, de ses champs. Précisément alors ses propriétés avaient à souffrir de la part de gens qui trouvaient protection auprès des autorités du pays; et il était toujours allant et venant de Paris à sa terre, de sa terre à Paris, poussant un procès contre l'un, demandant inutilement justice contre l'autre. Comme M. Decazes réitérait auprès de lui ses assurances d'envie de lui être utile, il crut pouvoir profiter de dispositions si rares de la part d'un ministre, au moins pour obtenir dans son village repos du côté des autorités et satisfaction de ceux qui volaient impunément ses bois. Il parut dans les salons ministériels du temps, et cela seul suffit pour faire changer de conduite à son égard le préfet du département et tout ce qui dépendait du préfet. C'était là tout ce qu'il voulait; il remercia, salua, et ne reparut plus.

La lettre A Messieurs de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, donnée en 1820, coupa court aux petites attentions ministérielles, dont Courier avait continué d'être l'objet depuis la pétition de Luynes. Ses amis avaient tous blâmé l'âpreté de ce nouvel écrit. Lui s'étonnait qu'on pût y voir autre chose que ce que tout le monde pensait des académies et de certains académiciens. On sait l'histoire de cette lettre. Courier s'était présenté pour succéder, à l'Académie des inscriptions, à Clavier, son beau-père. A l'en croire, il avait parole du plus grand nombre des académiciens, et cependant, au jour de l'élection, il avait été unanimement rejeté. Il s'en fâcha et fit la lettre. On remarqua que, puisqu'il avait trouvé la place de Clavier assez honorable pour la vouloir occuper après lui, il s'était fustigé lui-même sur cette prétention en voulant humilier le corps entier des académiciens; qu'il était peu conséquent à lui d'avoir frappé à la porte d'une académie, uniquement fondée, d'après son dire actuel, « pour composer « des devises aux tapisseries du roi et, en un besoin, aux « bonbons de la reine. » Si Courier était coupable ici de quelque légèreté, il en fut puni dans le temps par l'endroit le plus sensible à un auteur. Sa lettre aujourd'hui si admirée n'eut d'abord point de succès. Ce qu'on appelait la méchanceté et la vanité blessée de l'académicien aspirant ferma beaucoup d'yeux sur l'art infini avec lequel était composé ce petit écrit, ou plutôt on fut sciemment injuste, parce que la personnalité maniée si cruellement effraye jusqu'aux rieurs, pour peu qu'ils soient exposés à rencontrer un si terrible homme et à lui déplaire. « Nulle part cependant Courier n'a répandu avec plus de bonheur les traits d'une satire à la fois bouffonne et sérieuse, qui excite le rire en même temps qu'elle soulève l'indignation et le mépris; telle qu'on l'admire dans les immortelles Provinciales. » C'est le jugement émis par Courier lui-même dans une courte notice sur sa personne et sur ses écrits qui n'a point été publiée sous son nom, mais dans laquelle il est impossible de le méconnaître, et dont il serait ridicule de rougir ici pour lui. S'il était possible de prendre ainsi sur le fait tous ceux qui, dans les biographies et dans les journaux, se sont chargés de parler d'eux-mêmes, et l'ont fait avec quelque avantage pour leur réputation, l'histoire littéraire de ce temps aurait à recueillir nombre de plaisantes confidences d'amour-propre : tel n'est point le caractère de la petite notice dont il est question ici. Courier n'y a point changé sa manière si connue; il n'a probablement ni espéré ni désiré qu'on s'y trompât ; et sans précautions oratoires, sans ambages, sans grimaces de fausse modestie, il a dit de chacun de ses écrits, bonnement, franchement, avec la plus naïve conviction, ce qu'il en pensait.

Ce trait peint bien moins les mœurs littéraires de l'époque qu'il ne peint Courier lui-même. Le curieux n'est point en effet à ce qu'il se soit loué de sa propre plume comme tant d'autres ; mais au peu de façon et de déguisement avec lequel il s'est rendu ce petit témoignage d'une bonne conscience.

Après tout, qu'on ne s'y trompe pas, ces éloges sont littérairement parlant l'exacte mesure de l'homme, telle qu'on serait charmé de l'avoir de Corneille, de La Fontaine, de Montesquieu, de Molière, si ces grands écrivains avaient été capables de parler d'eux-mêmes avec cette liberté ou plutôt cette ingénuité de bonne opinion. N'est-ce point, par exemple, une bonne fortune de trouver sur les Lettres au Censeur, qui parurent en 1820, l'opinion de l'écrivain même qui nous ravit et nous vengea par ces hardis opuscules ? « La petite collection des Lettres au Censeur, dit Courier, commença à populariser le nom de l'auteur. Jusque-là les éloquentes et courageuses dénonciations dont il avait poursuivi les magistrats iniques qui faisaient peser leur despotisme sur la population timide et muette des campagnes, n'avaient guère retenti au-delà du département d'Indre-et-Loire. Il était l'écrivain patriote de sa commune, de son canton; il n'était pas encore l'homme populaire de toute la France. Les Lettres au Censeur, assez répandues, révélèrent au public ce talent et ce courage nouveau d'un sincère ami du pays, dont l'esprit élevé au-dessus de tous les préjugés voit partout la vérité, la dit sans aucune crainte, et la dit de manière à la rendre accessible à tous, vulgaire, et, si l'on veut même, triviale et villageoise. Ajoutez à cela que, par un prodige tout à fait inouï, cet écrivain, qui semble ne chercher que le bon sens, s'exprime avec une pureté et une élégance de langage entièrement perdues de nos jours, et qui empreint ses écrits d'un caractère inimitable. »

La Chavonnière

Tout le monde assurément aura reconnu ici la plume du maître, et s'il est impossible de rien ajouter à cet éloge des Lettres au Censeur, on conviendra aussi qu'il n'y a rien à en ôter. C'est de ce même ton, avec cette même absence de pruderie littéraire que la notice, dont l'anonyme est assez dévoilé, continue l'histoire et l'examen des écrits du vigneron de la Chavonnière. Cette notice est postérieure au Pamphlet des Pamphlets, et conséquemment le dernier écrit de Courier, comme s'il eût dû terminer sa carrière par ce rapide et glorieux coup d'œil jeté sur elle avec un sentiment si juste de sa valeur d'écrivain. Il est bien impossible de ne pas s'aider de cette curieuse pièce quand on l'a sous les yeux, et ce serait faire au lecteur un véritable tort que de ne pas laisser parler Courier toutes les fois qu'on est de son avis sur lui-même. On accepte bien un grand capitaine ou un politique fameux pour historien de ses propres actions; on trouve même qu'il est trop peu de tels historiens ; que le plus capable de faire de grandes choses est aussi le plus capable d'en bien parler. Pourquoi un grand écrivain ne serait-il pas aussi quelquefois le meilleur commentateur de ses propres ouvrages? Courier, par exemple, l'homme de son temps qui sut le mieux l'histoire de notre langue, le seul qui ait possédé le génie particulier de chacun des âges de cette langue, quel serait aujourd'hui le critique compétent à le juger sur toutes ses parties d'écrivain? Boileau, le grand critique du dix-septième siècle, n'osa point parler de La Fontaine ; Voltaire en déraisonna, et, jusqu'à ces derniers temps, c'est-à-dire jusqu'à Paul Courier, le bonhomme, dont Molière seul comprit la supériorité, n'avait peut-être rencontré ni biographe, ni commentateur qui en sût assez pour parler de lui.

Entre la dernière Lettre au Censeur et le Simple Discours sur la souscription pour Chambord, il y eut un immense progrès dans la réputation de Courier ; cependant le talent est le même dans ces deux opuscules. Tout l'avantage du Simple Discours est dans l'à-propos, aussi heureux que hardi, de ce fer chaud appliqué sur l'épaule des courtisans dans le temps même où ils s'agitaient pour donner à un tribut imposé à la faiblesse de beaucoup de gens la couleur d'une amoureuse offrande nationale. Courier fut condamné pour cette brochure à deux mois de prison et à trois cents francs d'amende. On trouva qu'en disant tout haut : « Je ne souscrirai point pour donner Chambord au duc de Bordeaux, » il avait offensé la morale. « Or le Simple Discours, comme dit très-bien le biographe anonyme, est un des plus éloquents plaidoyers qu'on ait parlés jamais en faveur de la morale, non publique et telle qu'on l'inscrit dans nos lois, mais de la morale véritable, telle que les croyances populaires l'ont reconnue. » On ne s'étonnera point de voir ce mot d'éloquence appliqué à une production en apparence toute simple, toute naïve. Le vigneron de la Chavonnière semble ne parler qu'à des paysans comme lui ; mais, tout en s'accommodant à leur intelligence, il trouve moyen de faire entendre sur la cour, sur les courtisans, sur les mœurs de l'ancien régime naturellement rappelées par Chambord, ce lieu témoin de tant d'illustres débauches, des choses à faire frémir les intéressés.

La brochure dans laquelle Courier rend compte de son procès est elle-même un délicieux pamphlet. Quant à l'admirable plaidoyer qui le termine, on ne pense pas que Courier ait jamais sérieusement pensé à le réciter en face de ses juges. Il avait montré trop d'émotion dans les réponses, où il se peint d'une fermeté et d'une ironie si imperturbables, pour être capable de l'assurance nécessaire au débit d'un pareil morceau. 11 est probable même que cette harangue étudiée, si belle à la lecture, eût manqué son effet à l'audience; on y eût trop reconnu les effets oratoires calculés dans le cabinet. Si la parole est souveraine, c'est quand l'enfantement de la pensée est visible comme un spectacle, c'est quand un homme privilégié semble divulguer à toute une assemblée le secret de la plus haute des facultés humaines, l'inspiration.

La prison Sainte Pélagie

La veille du jour où expirait sa détention de deux mois, Courier fut tiré de la prison de Sainte-Pélagie et conduit devant le tribunal pour un nouveau pamphlet, la Pétition pour des villageois qu'on empêche de danser. Il en fut quitte cette fois pour une simple réprimande; mais, reconnaissant à ce second réquisitoire' qu'il lui était désormais impossible de causer, comme il le disait, avec le gouvernement, par la voie de la presse légale, il eut recours à la presse clandestine. Son secret fut si bien gardé que ses meilleurs amis ne surent pas comment il s'y prenait pour faire imprimer et répandre ses nouvelles causeries, lesquelles se succédaient avec une rapidité plus surprenante encore pour ceux qui avaient entendu parler de la sévérité et de la nécessaire lenteur que Courier apportait dans ses compositions. Ainsi parurent de 1822 à 1824, sans être avouées de leur auteur, mais le faisant trop bien reconnaître, la Première et la Deuxième réponse aux Anonymes ; l'une des deux admirable par le récit du forfait de Mingrat, et cette poétique et vivante peinture des combats du jeune prêtre confessant la jeune fille qu'il aime[6] ; enfin par ce continuel et si facile passage de la simplicité villageoise la plus naïve au pathétique le plus déchirant et au raisonnement le plus rigoureux, le plus élevé, le plus entraînant.

Tout le dix-huitième siècle a écrit contre les couvents d'hommes et de femmes, contre les vœux de religion, contre la confession des jeunes filles par les jeunes prêtres. Si l'on en excepte la profession de foi du Vicaire savoyard de Jean-Jacques, qu'a-t-on produit dans ce siècle de guerre emportée qui fasse descendre dans les âmes la conviction de l'abus, aussi bien que cette éloquente lettre où le prêtre, excusé et plaint comme homme, intéresse presque dans son irrésistible passion, comme victime de cette robe qui n'empêche point le cœur de battre, mais qui lui prescrit le mensonge s'il est faible, qui le pousse au meurtre si la peur de voir révéler son secret l'a saisi.

Le Livret de Paul-Louis, la Gazette du village, ces croquis délicieux, ces comiques boutades d'un ennemi du gouvernement, plus artiste et homme d'esprit que factieux; enfin la Pièce diplomatique, supposition bien hardie, sans doute, de ce qui pouvait se passer en 1823 au fond d'une âme royale quelque peu double et assez mal dévote, précédèrent de très peu de temps le Pamphlet des Pamphlets, qui fut le chant du cygne, comme on l'a bien et tristement dit quelque part. « Cet ouvrage, a dit Courier dans la notice anonyme, est, à proprement parler, la justification de tous les autres. L'auteur, qui toujours a su resserrer en quelques pages les vérités qu'il a voulu dire, s'attache à démontrer que le pamphlet est, de sa nature, la plus excellente sorte de livre, la seule vraiment populaire par sa brièveté même. Les gros ouvrages peuvent être bons pour les désœuvrés des salons ; le pamphlet s'adresse aux gens laborieux de qui les mains n'ont pas le loisir de feuilleter une centaine de pages. Cette thèse heureuse à la fois et ingénieuse est soutenue en une façon qu'on appellerait volontiers dramatique. L'opinion d'un libraire parisien est mise en face de celle d'un baronnet anglais ; l'un prétend flétrir, l'autre glorifier l'auteur du « titre de pamphlétaire ; et des débats sortent une foule de « ces bonnes vérités qui vont à leur adresse. »

Antoine Mingrat, curé de Saint-Quentin

Voilà bien l'esquisse décolorée, ou si l'on veut, tout simplement la donnée du Pamphlet des Pamphlets. Mais ici le biographe anonyme laisse trop à dire sur ce magnifique discours dont la lecture doit rendre à jamais déplorable la fin prématurée de Courier. Tout ce qu'il avait produit jusque-là, parfait à beaucoup d'égards, n'était point sans déplaire à quelques lecteurs par le retour fréquent des mêmes formes, par le suranné d'expressions qui montrent la recherche et n'ajoutent pas toujours au sens, par le maniéré de cette naïveté villageoise, un peu trop ingénieuse, qui va, se transformant à travers les combinaisons de raisonnement les plus déliées, du paysan au savant et du soldat au philosophe. En un mot, l'art du monde le plus raffiné semblait embarrassé de lui-même. Ce pamphlétaire, qui ne se gênait d'aucune vérité périlleuse à dire, hésitait sur un mot, sur une virgule, se montrait timide à toute façon de parler qui n'était pas de la langue de ses auteurs. Le Pamphlet des Pamphlets montra le talent de Courier arrivé à ce période de puissance où l'écrivain n'imite plus personne et prétend servir d'exemple à son tour. On peut voir dans sa correspondance avec madame Courier la confiance lui venant avec ses succès. D'abord il s'étonne, il s'effraye presque de sa célébrité si rapide, il la comprend à peine. N'ayant eu jusque-là de l'esprit que pour lui et pour quelques amis, il semble ne pouvoir se reconnaître dans l'écrivain qui fait la curiosité des salons et que les feuilles publiques appellent le Rabelais de la politique, le Montaigne du siècle, l'émule heureux de Pascal, l'imitateur heureux de tout ce qu'il y a jamais eu d'inimitable. Mais, assez vite, Paul-Louis se rassure; il s'habitue à sa réputation; il éprouve la sympathie universelle du public français pour un talent qu'il n'avait connu, lui, que par le laborieux et pénible côté de la composition. A mesure qu'il produit, on peut remarquer son allure plus dégagée, plus libre, sa manière se séparant de plus en plus de celle des écrivains auxquels on a pu d'abord le comparer, jusqu'à ce qu'enfin elle soit tout à fait l'expression de l'originalité de son esprit et de la trempe un peu sauvage de son caractère. Cet assouplissement graduel est assez marqué depuis la Lettre à Monsieur Renouard jusqu'au Simple Discours ; mais depuis le Simple Discours jusqu'au Pamphlet des Pamphlets il l'est bien davantage. C'est là seulement que la lente formation de ce talent de premier ordre, qui tout à l'heure va disparaître, est accomplie. La maturité peut-être un peu factice des premiers écrits de Courier a fait place à une maturité réelle, dans laquelle la vigueur est alliée à la grâce et l'originalité la plus âpre au naturel le plus parfait. On voit que ce lumineux et mordant génie a rencontré enfin la langue qui convient à ses amères impressions sur les hommes et les choses de son temps, et qu'il va marcher armé de toutes pièces. Dans le Pamphlet des Pamphlets, ce n'est plus un villageois discourant savamment sur les intérêts publics, c'est Paul-Louis se livrant avec une sorte d'enthousiasme au besoin de dire sa vocation de pamphlétaire et de la venger des mépris d'une portion de la société. Il s'est mis en cause commune avec Socrate, Pascal, Cicéron, Franklin, Démosthène, saint Paul, saint Basile; il s'est environné de ces grands hommes comme d'une glorieuse milice d'apôtres de la liberté de penser, de publier, d'imprimer; il les montre pamphlétaires comme lui, faisant, chacun de son temps, contre une tyrannie ou contre l'autre, ce qu'il a fait du sien, lançant de petits écrits, attirant, prêchant, enseignant le peuple, malgré les plaisanteries de la cour, le blâme des honnêtes gens, la fureur des hypocrites et les réquisitoires du parquet; les uns allant en prison comme lui, les autres forcés d'avaler la ciguë ou mourant sous le fer de quelque ignoble soldat. Voilà le Pamphlet des Pamphlets, morceau d'un entraînement irrésistible et dont le style, d'un bout à l'autre en harmonie avec le mouvement de l'inspiration la plus capricieuse et la plus hardie, est peut-être ce que l'on peut citer dans notre langue de plus achevé comme goût et de plus merveilleux comme art.

On ne s'est point arrêté aux derniers travaux de Courier comme helléniste. Le plus important, sa traduction d'Hérodote, n'a point été achevé. Ce n'est guère ici le lieu de discuter le système dans lequel cette traduction a été commencée. Courier s'en est expliqué dans une préface qui n'a point mis tout le monde de son avis, mais qui a peut-être donné l'idée la plus complète des richesses littéraires silencieusement acquises par lui pendant ses campagnes, ses voyages, ses séjours à Naples, à Rome, à Paris, et sa dernière retraite en Touraine. Ce n'est pas trop de dire qu'il avait encore toute une réputation à se faire comme critique.

Voilà l'écrivain que la France a perdu dans toute la vigueur de son talent, et la tête plus que jamais pleine de projets. L'Europe sait que Paul-Louis Courier a été, le 10 avril 1825, atteint d'un coup de fusil à quelques pas de sa maison, et qu'il est mort sur la place.

On verra qu'une année avant sa tragique fin Courier se faisait dire dans son Livret : Paul-Louis, les cagots te tueront. Le procès auquel a donné lieu cette déplorable mort n'a point accusé les cagots; aujourd'hui même encore on n'accuse personne. Quelques amis de Courier savent seulement que, devenu dans ses dernières années d'une humeur assez difficile, il n'était pas sans ennemis dans son voisinage. Mais ce dont il est impossible de n'être pas vivement frappé, c'est le vague pressentiment de malheur qui règne dans la dernière partie du Pamphlet des Pamphlets. Quelques lignes semblent être un confus adieu de Courier à la vie, à ses études favorites, à sa carrière déjà si glorieuse, un involontaire retour sur lui-même, et comme un touchant désaveu de ses préventions contre son temps. « Détournez de moi ce calice, dit-il; la ciguë est amère, et le monde se convertit assez sans que je m'en mêle, chétif ; je serai la mouche du coche, qui se passera bien de mon bourdonnement ; il va, mes chers amis, et ne cesse d'aller. Si sa marche nous paraît lente, c'est que nous vivons un instant ; mais que de chemin il a fait depuis cinq ou six siècles ! à cette heure, en plaine roulant, rien ne le peut plus arrêter. »

C'est parmi ces espérances d'un temps meilleur pour la France et pour l'humanité que l'ardent ennemi des oppresseurs de grande et de petite taille, héros ou cagots, semblait pressentir à la fois et la fin et l'inutilité prochaine de son rôle de pamphlétaire. Il y a six ans de cela, et certes le coche n'est point resté depuis lors immobile. Hier il avançait, aujourd'hui il recule. C'est toujours la lutte des passions et des ineptes fantaisies de quelques débris d'ancien régime contre les résultats de la Révolution. Assurés de vaincre un jour, mais pressés d'en finir, qui de nous n'a point senti cruellement dans ces derniers temps l'absence de Paul-Louis Courier ?

Combien de fois ne s'est-on pas surpris à penser qu'en tel acte arbitraire ou honteux le pouvoir, qui se riait des attaques concertées de cent journaux, eût tremblé à l'idée de rencontrer la petite feuille du pamphlétaire ? Non, Courier n'est point oublié et ne le sera point. La place qu'il occupa dans nos rangs demeurera vide jusqu'à la fin du combat. Mais avant de rencontrer sa destinée, il a du moins gravé sur l'airain tous les sentiments qui lui furent communs avec nous, et qui absoudraient cette génération si jamais elle était accusée d'avoir été muette spectatrice de toutes les hontes de la France depuis quinze ans.

Armand Carrel, 1er décembre 1829.

[1] Cette erreur de Carrel qui situe en 1773 l’année de naissance de Paul-Louis figure déjà dans certaines éditions précédentes des œuvres de Paul-Louis Courier ; il en va par exemple ainsi, dans une édition de 1827, imprimée à Bruxelles sans nom d’éditeur, et qui comporte également la faute classique du doublement de la lettre R dans son nom écrit sous son portrait : « P. L. Courrier. »

Paul Louis Courier est né le 4 janvier 1772.

|

[2] Pleurez Vénus et Cupidon.

|

[3] Un crime odieux !

|

[4] Jacobin.

|

[5] Erreur de Carrel. Decazes ne se servit nullement de cette Pétition qui parut le 10 décembre 1816 ; en effet, la Chambre introuvable avait été dissoute le 5 septembre de la même année.

|

[6] Doué d’une prodigieuse force physique, l’abbé Antoine Mingrat, curé du village de Saint-Quentin (Isère) fut surtout un débauché. Sa convoitise le porta vers une jeune dévote. Contrairement à ce qu’on raconte et que Courier lui-même accrédite, ce n’est pas une jeune fille que le prêtre « aima » mais une femme mariée de 26 ans. Il l’attira chez lui et tenta de la forcer dans la nuit du 8 au 9 mai 1822. La victime se défendit et, pour qu’elle ne criât pas, Mingrat l’étrangla. Sa force lui permit de sortir nuitamment le cadavre de sa victime par une fenêtre du presbytère au moyen d’une corde qu’il laissa doucement glisser. Il transporta sur ses épaules la dépouille enfermée dans un sac jusqu’à l’Isère, la démembra avec un couteau à viande (!), jeta dans l’eau tête, membres et le reste du corps. Rapidement soupçonné, l’assassin se réfugia en Savoie pour se soustraire aux poursuites judiciaires et sauver sa tête. Il finit ses jours dans une prison piémontaise.

|

[7] « La Constitution ou la mort. » C’était la devise de tous les libéraux européens de l’époque.

|

[8] Alors que toute l’Espagne sera mise au pas, Barcelone résistera encore. Mina ne se rendra que le 2 novembre à Moncey. Alicante l’imitera le 12 novembre.

|

[9] Exemples de renseignements discutables : l’année de naissance de Paul-Louis et, plus grave et qui a énormément nui à la réputation de ce dernier, le thèse de la désertion devant Mayence en 1795. Carrel puisa ses sources dans le commentaire qui accompagne l’édition des lettres de France et d’Italie (voir Jean-Pierre Lautman, La Plume indomptée, p. 258 et 259, annexe 4).

|

[10] Cf. la Pléiade, pp. 195-196-197.

|

[11] Le Journal d’Adèle Hugo, 1852-1855, Paris, Lettres Modernes, Minard, collection « Bibliothèque introuvable », tome 1 (1968), tome 2 (1971), tome 3 (1984) et tome 4 (2002). Notre première citation se trouve page 197, tome 2 et la seconde, pages 421-422, tome 3.

|

[12] On lui prête ce mot sur son lit de mort : Je meurs avec le regret de n’avoir pas vengé la France des infâmes traités de 1815.

|

[13] Cet appartement était la propriété de son ami David d’Angers. Le sculpteur le loua à Armand Carrel de la fin 1831 à mai 1834 pour la somme de neuf cent vingt-six francs par trimestre. En avril 1834, Armand s’installe avec Emilie au 16 rue du Croissant. Le ménage passe les premiers mois de 1835 rue de Chabrol avant d’emménager, en mars dans l’appartement de la rue Grange-Batelière.

|

[14] Que nous désignerons simplement par le National dans la suite de cette étude.

|

[15] Détail insolite, six mois après cette tragique disparition, Capo de Feuillide était engagé par Girardin comme collaborateur de la Presse.

|

|

a vie d'un grand écrivain est le meilleur commentaire de ses écrits ; c'est l'explication et pour ainsi dire l'histoire de son talent. Cela est vrai surtout de celui qui n'a point suivi les lettres comme une carrière, et dont l'imagination, dans l'âge de l'activité et des vives impressions, ne s'est point appauvrie entre les quatre murs d'un cabinet ou dans l'étroite sphère d'une coterie littéraire. S'il est aujourd'hui peu d'écrivains dont on soit curieux de savoir la vie après les avoir lus, c'est qu'il en est peu qui frappent par un caractère à eux, et chez qui se révèle l'homme éprouvé et développé à travers un grand nombre de situations diverses. Les mêmes études faites sous les mêmes maîtres, sous l'influence des mêmes circonstances et des mêmes doctrines, le même poli cherché dans un monde qui se compose de quelques salons, voilà les sources de l'originalité pour beaucoup d'écrivains qui, se tenant par la main depuis le collège jusqu'à l'Académie, vivant entre eux, voyant peu, agissant moins encore, s'imitent, s'admirent, s'entre-louent avec bien plus de bonne foi qu'on ne leur en suppose. De là vient que tant de livres, dans les genres les plus différents, ont une physionomie tellement semblable, qu'on les prendrait pour sortis de la même plume. Vous y trouvez de l'esprit, du savoir, de la profondeur parfois. Le cachet d'une individualité un peu tranchée n'y est jamais. C'est toujours certaine façon roide, précieuse, uniforme, assez exacte, mais sans chaleur, sans vie, décolorée ou faussement pittoresque ; cette manière enfin qu'un public, trop facilement pris aux airs graves, a tout à fait acceptée comme un grand progrès littéraire. L'exemple est contagieux, et l'applaudissement donné au mauvais goût pervertit le bon : aussi n'a-t-on plus aspiré à des succès d'un certain ordre, qu'on ne se soit efforcé d'écrire comme les hommes soi-disant forts ; il a fallu revêtir cette robe de famille pour se faire compter comme capacité, pour n'être point accusé de folle résistance à la révolution opérée par le dix-neuvième siècle dans les formes de la pensée.