Armand CARREL

Premier « biographe » de Paul-Louis Courier, Armand Carrel est

oublié1

. Il n’est pourtant pas indifférent de savoir qui il fut et ce qu’il représenta jusqu’au jour de sa disparition prématurée. Armand eut trois points communs avec Paul-Louis : il fut d’abord militaire, ensuite écrivain et il mourut dans des circonstances tragiques mal élucidées. Jean-Pierre Lautman brosse ci-dessous le portrait d’un homme dont les engagements ne différèrent jamais.

L'enfance

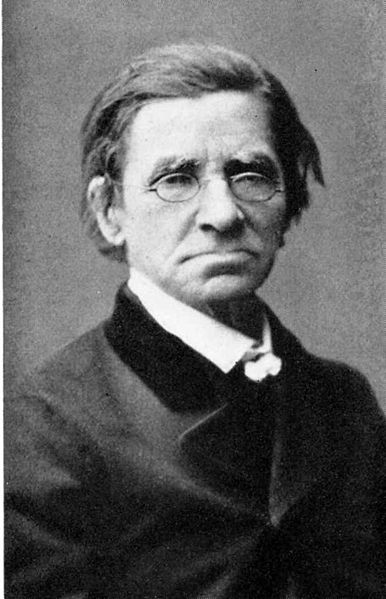

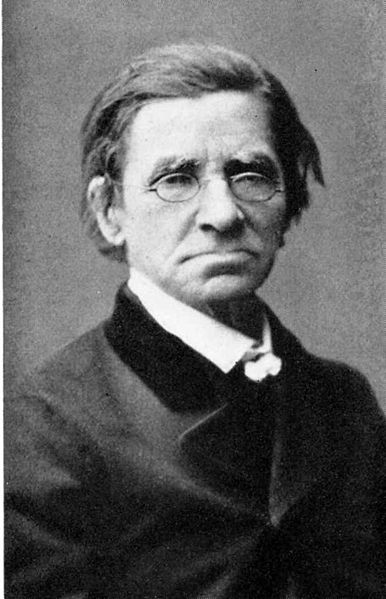

Armand Carrel par Ary Scheffer

e 6 mai 1800, âgé de 32 ans, débarquait à Calais pour renouer avec sa patrie le vicomte René-François de Chateaubriand, exilé en Angleterre depuis mai 1793. Le surlendemain, à Rouen, Marie-Madeleine Dubuisson épouse Carrel donnait naissance à un garçon : Jean, Baptiste, Nicolas, Armand, connu sous son dernier prénom.

e 6 mai 1800, âgé de 32 ans, débarquait à Calais pour renouer avec sa patrie le vicomte René-François de Chateaubriand, exilé en Angleterre depuis mai 1793. Le surlendemain, à Rouen, Marie-Madeleine Dubuisson épouse Carrel donnait naissance à un garçon : Jean, Baptiste, Nicolas, Armand, connu sous son dernier prénom.

Le grand-père maternel de l’enfant avait tenu échoppe de drapier à Rouen. L’artisan avait engagé Nicolas-Armand Carrel, célibataire originaire d’Eu (Seine-Maritime). Ayant jugé du sérieux du jeune homme, M. Dubuisson avait accordé la main de sa fille Marie-Madeleine à son employé ; les noces furent célébrées à Rouen le 12 septembre 1797. Le gendre prit naturellement la succession de son beau-père. Les époux qui résidaient au 43 de la rue aux Ours eurent

sept enfants2 dont Armand, le cadet. L’aînée entrera chez les Visitandines et le benjamin dans les ordres.

On ne sait rien de la petite enfance d’Armand. Ce qui est connu de lui débute en 1809, le 10 octobre, dans les temps où, retiré à Milan, Paul-Louis informe Etienne Clavier qu’il « projette une fouille à l’abbaye de Florence ». Le matin de ce jour, Mme Carrel mène son fils âgé de neuf ans au Lycée impérial de Rouen. Fondé au XVIe siècle par le cardinal Charles de Bourbon, le collège archiépiscopal devint collège royal en 1782 et, sous la Convention, École centrale. Sous Napoléon, l’établissement est Lycée impérial. Certains élèves qui ont précédé Armand sont devenus célèbres : Pierre Corneille et ses deux frères, Fontenelle, Bernardin de Saint-Pierre, Claude Chappe…

L’intention des parents est de fournir une solide éducation à leur fils afin de lui permettre de faire prospérer l’entreprise familiale. En secret, le jeune collégien se rêve un autre destin ; l’Empire est alors au faîte de sa gloire et y glaner une parcelle d’éternité semble au jeune garçon un avenir digne de lui. Il pleure même quand il atteint ses dix ans car ses parents lui interdisent d’assister au passage de Napoléon à Rouen. Il s’en venge en s’enthousiasmant à la lecture de Xénophon et César et en laissant son imagination se nourrir du souvenir des victoires de la Grande Armée et plus encore, de celles de la Révolution.

Très tôt, il se révèle « forte tête » et leader. Aussi se fait-il remarquer par la hiérarchie de son lycée. Il prend notamment la tête d’une cabale dirigée contre un professeur de rhétorique haï de tous les élèves et qui finira par être licencié en 1816. Les conséquences de ce comportement sont inévitables : jamais Armand ne sera distingué par la remise d’un prix. On n’avait nulle envie de récompenser un élève de tempérament si affirmé et un tant soit peu rebelle.

Le 13 avril 1814, le duc de Berry débarque à Cherbourg. Le 18 au soir, il est solennellement accueilli à Rouen. Le lendemain, il reçoit les corps constitués de la ville. Quelques élèves du lycée sont présents et attendent que l’un d’eux débite son compliment au prince. Armand est de ceux-là : il écoute son camarade, regarde le prince et sa suite et ne perd pas une miette de ce spectacle.

A l’École de Saint-Cyr

Louis Alexandre d'Albignac (1739-1825)

e dessein d’Armand n’a jamais varié. A 18 ans, il se croit en âge de faire fléchir ses parents. Il se trompe ; son père a toujours dessein de confier l’entreprise familiale à ce garçon de caractère si indépendant. Armand trouve un allié en la personne de sa mère. Elle prend parti pour lui. De sorte qu’au début de novembre 1818, Armand se présente au concours d’entrée à Saint-Cyr. Moins d’une année plus tôt, par ordonnance du 31 décembre 1817, l’École préparatoire de Saint-Cyr a été transformée en École spéciale militaire en calquant le modèle de La Flèche. e dessein d’Armand n’a jamais varié. A 18 ans, il se croit en âge de faire fléchir ses parents. Il se trompe ; son père a toujours dessein de confier l’entreprise familiale à ce garçon de caractère si indépendant. Armand trouve un allié en la personne de sa mère. Elle prend parti pour lui. De sorte qu’au début de novembre 1818, Armand se présente au concours d’entrée à Saint-Cyr. Moins d’une année plus tôt, par ordonnance du 31 décembre 1817, l’École préparatoire de Saint-Cyr a été transformée en École spéciale militaire en calquant le modèle de La Flèche.

Le 3 novembre 1818, la Cour de Paris met hors de cause tous les inculpés soupçonnés d’avoir pris part, peu ou prou, à la conspiration du bord de l’eau destinée à enlever le roi pour placer Monsieur sur le trône. Trois jours plus tard, Armand Carrel est inscrit sur les registres de l’École sous le numéro matricule 88. Et, alors que les troupes d’occupation placées sous le haut commandement de Wellington évacuent le pays, le rêve du jeune homme prend des couleurs : il songe au destin de Hoche, Marceau, Kléber…

Un mois après son entrée à Saint-Cyr s’ouvre, en pleine crise ministérielle, une session parlementaire animée. Decazes, ministre de la police et Gouvion Saint-Cyr, ministre de la guerre s’opposent à la tentative de Richelieu de donner plus de poids à la droite au sein de son gouvernement. La crise s’envenime. Louis XVIII ne soutient pas son président du Conseil. Aussi celui-ci lui remet-il sa démission le 21 décembre 1818. Pour Decazes l’heure est venue de gouverner avec l’appui du roi. L’agitation gagne le pays et en particulier l’École de Saint-Cyr. Armand qui en impose pour son caractère droit et entier se range d’emblée du côté des libéraux, regroupés derrière le symbole qu’est la Charte.

Il fait montre d’un militantisme effréné. Trop même : un matin de 1819, le général d’Albignac, directeur de l’École le fait sortir des rangs et le tance devant les six compagnies d’élèves officiers au garde-à-vous : Carrel, on connaît votre conduite et vos sentiments ; il est dommage pour vous que vous ne soyez pas né vingt-cinq ans plus tôt, vous auriez pu jouer un grand rôle dans la Révolution. Mais souvenez-vous que la Révolution est finie. Si vous oubliez mon avertissement, je vous renverrai à Rouen pour auner de la toile dans la boutique de Monsieur votre père…

Cinglante mortification. Le voilà calmé. Pour combien de temps ?

L’Europe a la fièvre. Un peu partout, les esprits s’échauffent. En Espagne, les troupes réunies dans l’andalouse Cadix attendent d’appareiller pour aller combattre la rébellion des colonies d’Amérique. Le 1er janvier 1820, elles se mutinent et proclament la constitution des cortès. Chargé par le roi Ferdinand VII de les ramener à la raison, le comte de l’Abisbal, grand seigneur espagnol, se rallie à l’insurrection. Cette onde de choc met en péril la couronne des Bourbons d’Espagne. Le 7 mars 1820, dans le temps même où Ferdinand VII appelle secrètement les souverains d’Europe à son secours, il reconnaît solennellement la constitution des cortès qu’il devra subir trois années durant. Le 7 juillet, sous la pression des carbonari, Ferdinand IV, roi des Deux-Siciles accorde la même Constitution à ses sujets. Le mouvement fait tache d’huile. La Sainte-Alliance s’en émeut.

La France connaît aussi des bouleversements ; l’assassinat du duc de Berry a balayé définitivement Decazes ; épuisé mais toujours réaliste, Louis XVIII donne des gages à la droite déchaînée. Aussi rappelle-t-il Richelieu et le charge-t-il de mener la politique urgente dont la France a besoin. Chef du parti ultra, le comte d’Artois autorise le duc réticent à accepter.

En octobre 1820, 83 élèves sont admis à l’examen de sortie de l’École ; Armand est le n° 46. Le 15 octobre, le sous-lieutenant Carrel est affecté au 29e régiment d’infanterie de ligne cantonné à Verdun. Après une brève permission passée à Rouen, il rejoint son affectation.

L’appel des carbonari

Joseph de Villèle (1773-1854)

e sous-lieutenant Carrel se soumet sans rechigner aux devoirs de son rang. Il consacre tout le sérieux qui convient au service quotidien. Toutefois, imitant sans le savoir l’exemple de Paul-Louis, il consacre le temps que lui laisse la vie de garnison à ses livres, études, travaux personnels… Son austérité n’est battue en brèche qu’aux moments où les jeunes officiers discutent politique. S’il n’a pas varié dans ses opinions, il a gagné en éloquence et ne recule devant aucune querelle. A l’auberge, les esprits rivalisent, les affrontements sont courants et Armand n’est pas le dernier à se jeter dans la mêlée. Il parle bien et porte beau. On le craint ou on l’aime… Il sait toujours s’arrêter avant qu’il ne soit trop tard. e sous-lieutenant Carrel se soumet sans rechigner aux devoirs de son rang. Il consacre tout le sérieux qui convient au service quotidien. Toutefois, imitant sans le savoir l’exemple de Paul-Louis, il consacre le temps que lui laisse la vie de garnison à ses livres, études, travaux personnels… Son austérité n’est battue en brèche qu’aux moments où les jeunes officiers discutent politique. S’il n’a pas varié dans ses opinions, il a gagné en éloquence et ne recule devant aucune querelle. A l’auberge, les esprits rivalisent, les affrontements sont courants et Armand n’est pas le dernier à se jeter dans la mêlée. Il parle bien et porte beau. On le craint ou on l’aime… Il sait toujours s’arrêter avant qu’il ne soit trop tard.

Verdun a évidemment ses édiles. Parmi eux, M. Antoine, banquier de son état. Ce dernier est père d’une jeune femme Emilie. Mariée à dix-huit ans à Pierre Boudhors, capitaine de seize ans son aîné, qui avait servi dans la Grande Armée, elle a perdu toute attache à un époux trop soudard pour être gentilhomme. Emilie et Armand se rencontrent. Ils se voient très souvent et se plaisent. Quel changement pour elle que de s’entretenir avec ce jeune officier courtois et raffiné. Naît alors dans les cœurs des deux jeunes gens un sentiment fort et durable. Pierre Boudhors et Armand se battront en duel pour les beaux yeux d’Emilie. Heureusement, aucun des deux n’y perdra la vie. Durant cette même période, à des milliers de kilomètres de là, sur une petite île anglaise située au sud ouest de l’Afrique, le 5 mai 1821, l’ancien maître absolu de l’Europe rend l’âme.

En octobre de la même année, le devoir militaire sépare Armand d’Emilie : le 29e de ligne quitte Verdun ; le 11, il dresse le camp à Vaucouleurs, le 4 décembre traverse Domrémy. Quelques jours plus tard, il atteint sa nouvelle garnison. Un bataillon s’installe à Belfort, un autre à Huningue, celui d’Armand cantonne à Neuf-Brisach.

En décembre, otage de la droite ultra, Richelieu qui se sait abandonné par le duc d’Artois remet une nouvelle fois sa démission à Louis XVIII. Villèle devient l’homme fort du royaume cependant que la nouvelle de la mort de Napoléon se répand partout en France et surtout dans les légions. La mort de l’aigle se change rapidement en légende. Paul-Louis, lui-même, à plusieurs reprises,

s’en fait l’écho3.

Contre l’avis de Villèle, Mathieu de Montmorency plaide pour une intervention de la France en Espagne.

Travaillée de l’intérieur, l’armée murmure. La France de l’Est n’est pas la moins en proie à l’agitation. A Neuf-Brisach, plusieurs officiers s’engagent dans la Charbonnerie. Armand Carrel en est. Placées sous les ordres de « la haute vente » parisienne composée entre autres de La Fayette, Voyer d’Argenson, le député Manuel, Dupont de l’Eure, le colonel Fabvier… les ventes s’organisent et décident de passer à

l’action4. On compte surtout sur les ventes militaires. Le jour J est fixé au 1er janvier 1822, jour anniversaire de la Quirogade, insurrection espagnole du 1er janvier 1820. Le réseau des sous-officiers et officiers comploteurs s’organise. En Alsace, les conjurés s’entendent pour soulever leurs unités respectives dans la nuit du 29 au 30 décembre et placer l’armée sous le commandement de La Fayette qui a promis son appui. Plusieurs carbonari sont venus tout exprès de Paris, tels Ary et

Henry Scheffer5. Mais lisons comme durent anxieusement le faire M. et Mme Carrel la relation des événements dans le Moniteur du lundi 7 janvier, journal de Rouen :

Travaillée de l’intérieur, l’armée murmure. La France de l’Est n’est pas la moins en proie à l’agitation. A Neuf-Brisach, plusieurs officiers s’engagent dans la Charbonnerie. Armand Carrel en est. Placées sous les ordres de « la haute vente » parisienne composée entre autres de La Fayette, Voyer d’Argenson, le député Manuel, Dupont de l’Eure, le colonel Fabvier… les ventes s’organisent et décident de passer à

l’action4. On compte surtout sur les ventes militaires. Le jour J est fixé au 1er janvier 1822, jour anniversaire de la Quirogade, insurrection espagnole du 1er janvier 1820. Le réseau des sous-officiers et officiers comploteurs s’organise. En Alsace, les conjurés s’entendent pour soulever leurs unités respectives dans la nuit du 29 au 30 décembre et placer l’armée sous le commandement de La Fayette qui a promis son appui. Plusieurs carbonari sont venus tout exprès de Paris, tels Ary et

Henry Scheffer5. Mais lisons comme durent anxieusement le faire M. et Mme Carrel la relation des événements dans le Moniteur du lundi 7 janvier, journal de Rouen :

Des trames coupables avaient été ourdies dans la garnison de Belfort. Le complot devait éclater le 2 janvier, et la cocarde tricolore devait être arborée. Le lieutenant de Roi, en ayant été informé, fit prendre les armes au bataillon du 29e régiment de ligne, qui forme la garnison de cette place et se rendit lui-même à la caserne pour faire arrêter un adjudant sous-officier désigné comme l’un des agents principaux de cette criminelle intrigue. Bruc, Pégulu, Desbordes et Delacombe, qui ont déjà figuré dans la conspiration du 19 août 1820, furent également arrêtés au moment où ils fuyaient de la ville. La garde de ces quatre individus fut provisoirement confiée à l’officier qui commandait le poste voisin ; mais, peu de moment après, cet officier lui-même prit la fuite avec ses prisonniers. Trois autres officiers ont également disparu. L’un des individus qui ont été arrêtés, était porteur de cinq paquets de cartouches. Parvenu à l’une des places de la ville, le lieutenant de Roi rencontra un groupe nombreux, qui se dispersa à son approche, mais du milieu duquel fut tiré un coup de pistolet qui l’atteignit dans la poitrine. La croix de Saint-Louis dont cet officier est décoré amortit le coup ; et l’on espère que la blessure ne sera pas mortelle. Les soldats ont fait éclater la plus grande indignation. Tout était rentré dans l’ordre depuis longtemps avant le départ du courrier. Le général commandant le département, le procureur général et le capitaine de gendarmerie se sont rendus sur-le-champ à Belfort.

Il s’en fallut d’un cheveu qu’Armand ne fût pris. Non qu’il figurât parmi les officiers tôt arrêtés mais parce que, passé à l’action, - il avait même revêtu un habit civil pour rejoindre Belfort à cheval sans se faire remarquer - il avait été contraint, au milieu de la nuit, de tourner bride car il avait appris que le projet de conspiration avait été éventé par les autorités. En effet, hésitations des uns, retards des autres en particulier de

La Fayette6, fuites de certains, avaient frappé le projet de caducité. Au petit matin du 31 décembre, à l’appel commandé plus tôt qu’à l’habitude et qui fait suite à l’état d’alerte, le lieutenant Carrel répond « présent ». Désormais ses faits et gestes sont surveillés car les officiers supérieurs ont identifié mais sans preuves formelles ceux qui étaient sur le point de menacer le régime par une rébellion armée. Par mesure de sécurité, le 29e de ligne sur lequel plane une certaine suspicion se voit attribuer un nouveau commandant, le colonel Lachau, lequel a gagné ses grades à la Moskova mais, le moment venu, comme tant d’autres, est passé avec armes et bagages dans le loyalisme à Louis XVIII.

La rupture avec le service

Congrès de Vérone (20 octobre 1822)

u printemps 1822, le corps où sert Carrel part pour le sud. Officiellement, il s’agit de constituer une barrière sanitaire à la fièvre jaune qui ravage l’Espagne et plus particulièrement Barcelone. En fait, la France est le bras armé de l’ordre européen. Lors du congrès de Vérone réuni la fin de 1822, la Sainte-Alliance a décidé d’extirper toute manifestation de libéralisme. A la chambre des députés, la polémique fait rage. Manuel s’oppose farouchement à ce que l’armée française aille porter secours à Ferdinand VII. Il est exclu manu militari de l’Assemblée. u printemps 1822, le corps où sert Carrel part pour le sud. Officiellement, il s’agit de constituer une barrière sanitaire à la fièvre jaune qui ravage l’Espagne et plus particulièrement Barcelone. En fait, la France est le bras armé de l’ordre européen. Lors du congrès de Vérone réuni la fin de 1822, la Sainte-Alliance a décidé d’extirper toute manifestation de libéralisme. A la chambre des députés, la polémique fait rage. Manuel s’oppose farouchement à ce que l’armée française aille porter secours à Ferdinand VII. Il est exclu manu militari de l’Assemblée.

L’intervention votée et financée à hauteur de cent millions de francs, 100 000 hommes des troupes françaises se massent près de la frontière et attendent l’ordre de pénétrer en Espagne.

A Marseille, Armand fréquente les milieux libéraux et se lie en particulier avec le républicain Démosthène Ollivier. Au cours des réunions, les interventions du Normand plaisent aux méridionaux.

Le jeune officier s’enflamme pour la révolution espagnole. Aussi, négligeant les principes naturels de prudence qui lui incombent, il écrit une lettre aux Cortès pour les assurer de son soutien. Témérité de la jeunesse. Sa lettre est remise au général baron de Damas commandant la 10e division dont dépend le 29e de ligne. Renseigné sur les états de service de son subordonné, le général convoque ce dernier. Contre toute attente, au lieu de l’expédier en prison, il lui conseille paternellement de songer à sa seule carrière et de rompre avec ses activités politiques douteuses. Armand remercie mais ne promet rien à son supérieur.

Démosthène Ollivier

Le 10 décembre 1822, le ministère de l’Intérieur envoie au préfet des Bouches-du-Rhône, comte de Villeneuve, la note suivante :

Monsieur le Préfet, je suis informé que le sieur Armand Carelle (sic) âgé de vingt-trois ans, officier du 29e régiment en garnison à Marseille, a demandé du service au ministère espagnol, pour lui et quelques-uns de ses camarades. M. le baron de Damas a dû en être prévenu par le Ministère de la guerre. Je vous invite à vous concerter avec lui pour prendre les mesures de surveillance nécessaires à l’égard de ce militaire et de ses complices. Vous vous rappelez sans doute que déjà la conduite de ce 29e régiment à Belfort m’avait engagé à vous prier d’exercer sur lui pendant son séjour à Marseille une surveillance attentive.

Réponse du préfet en date du 7 janvier :

Monseigneur, en conformité de ce que Votre Excellence a prescrit par sa lettre du 10 décembre dernier, la surveillance déjà exercée à l’égard de certains officiers du 29e régiment a été plus particulièrement appliquée au sieur Carelle (sic). Ce jeune homme manifestait les meilleurs sentiments lorsqu’il sortit, il y a quelques années, de l’École militaire pour entrer dans ce régiment et cette manifestation lui attirait de fréquentes querelles de la part de ses camarades qui étaient d’une opinion opposée. Ce fut en se disputant à ce sujet, dans une auberge de Verdun, qu’un de ces derniers lui jeta un plat au visage. On remarqua que non seulement l’offensé ne donna aucune suite à l’affaire, mais que même il s’opéra peu à peu depuis lors, entre lui et ses antagonistes, un rapprochement et des liaisons qui ont fait du sieur Carelle un des plus mauvais officiers qu’il y ait dans ce corps. Il serait même dangereux s’il n’était connu par son capitaine, homme très prononcé dans son dévouement au Roi. Du reste, il ne paraît pas que le sieur Carelle ait été compromis à Belfort.

Les personnes qui ont été chargées d’observer ses démarches n’ont pu rien pénétrer de son projet de prendre du service en Espagne, ce qui est, en effet, très difficile à savoir ; et M. de Damas regarde la chose comme peu vraisemblable ; mais il leur paraît évident que ce jeune officier professe les principes de l’opposition la plus hostile contre le gouvernement…

Le 29e de ligne reçoit ordre de se diriger sur Toulouse. Mais la sécurité militaire et la police veillent : dix officiers parmi lesquels Armand sont consignés à Aix. Carrel plaide sa cause dans une longue lettre qu’il écrit en février 1823 au général Damas :

Mon Général,

Général Damas

J’ai reçu, à Aix, l’ordre de garder les arrêts forcés, en attendant une décision du ministre provoquée, contre moi, par M. le colonel Lachau. Je suis accusé par lui d’avoir cherché à exciter des troubles dans la compagnie dont je faisais partie. J’ignore ce qu'il a pu imaginer pour donner un caractère probable à cette accusation ; j’ose donc réclamer de vos bontés une enquête prompte et sévère sur ma conduite, depuis le 10 courant, jour auquel mon ordre de départ pour Aix m’a été remis, jusqu’au 13 courant, mon départ pour cette destination […]

L’enquête que je demande ne saurait manquer de m’être favorable ; j’en attendrai le résultat pour donner ma démission, fondée sur la double injustice dont je crois avoir à me plaindre. Je ne crois pas, en effet, que rien puisse motiver mon renvoi au dépôt : à peine sorti de l’École militaire, bien portant, aussi capable de servir que qui que ce soit, fermement décidé à faire mon devoir, il n’appartient pas à de vaines opinions de me fermer une carrière qu’on nous montre comme celle de l’honneur, à moins que des mots à peine définis ne soient des garanties de dévouement pour les uns et des titres d’exclusion pour les autres […]

C’est le colonel Lachau qui a créé parmi nous des coteries secrètes, des partis qui n’existaient point, et il a distribué, classé les individus selon son caprice. Nous ne connaissions, avant lui, ni haine, ni défiance, ni espionnage ; il n’y avait point de nuances d’opinion pour des hommes qui servaient également bien. Le colonel s’est séparé de nous. Ses harangues scandaleuses ne nous ont jamais témoigné que des soupçons et de l’animosité […] J’en ai trop dit peut-être, mon Général, mais si les voix de tous ceux que le colonel force au silence par la terreur pouvaient s’élever avec la mienne, vous verriez jusqu’à quel point il a abusé de l’affreux principe : diviser pour régner.

J’espère qu’avant la décision du ministre, vous aurez la bonté de faire droit à ma demande. Je suis prêt à quitter le service, mais je tiens à confondre d’abord mes accusateurs…

L’affaire est montée trop haut. Le général Damas transmet ce courrier et d’autres éléments en sa possession au maréchal Victor, Ministre de la guerre. La réponse ne tarde pas : le 5 mars 1823, le ministre prononce « la réforme sans traitement » du sous-lieutenant Carrel. Affecté par cette décision irrévocable, Armand hésite : « quel parti suivre ? » Au terme de plusieurs journées de réflexion, il se décide.

Le 20 mars, il embarque furtivement à Marseille sur un petit bateau de pêche espagnol qui vogue vers Barcelone.

Au secours de l’Espagne libérale

Général Francisco Espoz y Mina par Francisco Goya

rmand débarque dans la capitale de la Catalogne en ébullition. La ville grouille de réfugiés, miliciens, contumax, proscrits de toutes nationalités, d’exilés. Les exaltados sont prêts à en découdre avec ceux qui veulent rétablir la monarchie absolue en Espagne. Un slogan leur sert de creuset commun :

« la constitución o la muerte »7

. On ne peut s’empêcher d’établir un parallèle avec ce qui se passera sur ces mêmes lieux un peu plus d’un siècle plus tard, après le pronunciamiento de Franco. Ces « brigades internationales » avant la lettre se regroupent sous le haut commandement du général Espoz y Mina. rmand débarque dans la capitale de la Catalogne en ébullition. La ville grouille de réfugiés, miliciens, contumax, proscrits de toutes nationalités, d’exilés. Les exaltados sont prêts à en découdre avec ceux qui veulent rétablir la monarchie absolue en Espagne. Un slogan leur sert de creuset commun :

« la constitución o la muerte »7

. On ne peut s’empêcher d’établir un parallèle avec ce qui se passera sur ces mêmes lieux un peu plus d’un siècle plus tard, après le pronunciamiento de Franco. Ces « brigades internationales » avant la lettre se regroupent sous le haut commandement du général Espoz y Mina.

Le 7 avril au matin, commandée par le duc d’Angoulême, l’armée française franchit la frontière et pénètre en Navarre. La petite troupe de constitutionnels commandée par le colonel Fabvier et postée le long de la Bidassoa ne suffit pas à arrêter le 9e léger. Le 18, à l’autre extrémité des Pyrénées, le 4e corps d’armée commandé par le général Moncey entre en Catalogne. Ce corps groupe 21 000 hommes ; il va peiner durant quatre mois pour atteindre

Barcelone8. Aguerris et mobiles, les 10 000 hommes de Mina mènent la vie dure aux Français. Armand sert avec quelque cent-vingt compatriotes dans la légion libérale étrangère placée sous les ordres du colonel piémontais Giuseppe Pachiarotti. Les samedi 23 et dimanche 24 mai, le Rouennais reçoit le baptême du feu aux environs de Mataro que se disputent la moitié des hommes dont dispose Mina et les troupes de Moncey. Ce dernier l’emporte mais ne progresse que très lentement vers Barcelone. Il parvient enfin devant la capitale de la Catalogne et la bloque. Mina a compris qu’il n’a plus aucune chance de l’emporter. Il sait aussi que, s’ils tombent aux mains des soldats de Moncey, les engagés français passeront devant le peloton d’exécution. Aussi donne-t-il ordre à tous les combattants étrangers de se rassembler. Le 10 septembre, avant l’aube, une colonne de deux mille hommes s’ébranle en direction de Figueras. Carrel en est. Durant plusieurs jours, des accrochages ont lieu. Les 15 et 16 septembre, les constitutionnalistes français se retrouvent en face des Français venus rétablir Ferdinand dans ses droits de monarque absolu. Ils sont décidés à mourir jusqu’au dernier. Informé, le baron de Damas qui commande les troupes proches de Figueras envoie un émissaire qui promet la vie sauve aux insurgés s’ils cessent le combat. Plusieurs d’entre eux se suicident, les autres se rendent.

Le 19 septembre, un premier groupe de prisonniers arrive à Perpignan. Une dizaine d’officiers sont des leurs ; parmi eux Armand Carrel. Tous sont incarcérés dans la prison du Castillet. Et là, le gouvernement qui bafoue la parole donnée par le général Damas devenu ministre de la guerre donne ordre de les passer en jugement devant une juridiction militaire.

Le 24 octobre, Carrel comparaît devant le deuxième conseil de guerre des Pyrénées-Orientales. Arguant que son client n’est plus militaire, l’avocat plaide l’incompétence du tribunal. Le gouvernement passe outre ; retardée par les batailles juridiques de la défense, l’instruction est ouverte le 11 mars 1824. Le 16, le tribunal militaire condamne à l’unanimité Carrel à la peine capitale. Le condamné se pourvoit en révision. Pourvoi accepté. Il est remis en prison.

Au terme de sept longs mois, le détenu est informé qu’il va être jugé à Toulouse. Il est transféré dans cette ville où on l’incarcère durant deux mois avec les droits communs. Le 20 juillet 1824, Carrel est jugé par le tribunal militaire de Toulouse. Au terme de la procédure, le jury se retire. A la question « Carrel est-il coupable pour avoir pris une part active dans les affaires entre l’armée française et la légion dite libérale étrangère dans laquelle il servait en tant que sous-lieutenant » six voix sur sept répondent par la négative.

Le dimanche 8 août, M. et Mme Carrel accueillent leur fils. Si, d’aventure, ils pensèrent qu’Armand allait enfin s’occuper de leur petite entreprise, ils se trompèrent.

La police nota scrupuleusement dans ses dossiers le signalement de cet individu à surveiller : « Taille 1,74 m, cheveux châtains, yeux châtains, nez grand, bouche moyenne, barbe peu fournie, menton rond, visage ovale, teint ordinaire ». Un portrait aussi vague laisse sceptique sur son utilité…

Hors de l’armée, quel salut ?

Jacques Nicolas Augustin Thierry (1795-1856)

Portrait par Émile Lassalle, en 1840.

es rêves d’ambition militaire évanouis, Armand envisage de devenir avocat. Le 25 août, il quitte Rouen pour Paris où le rejoint Emilie Boudhors qui, du fait de la l’abrogation de la loi sur le divorce, ne peut se remarier. Très vite, Carrel comprend que la carrière qu’il envisage lui est interdite. Il se tourne alors vers les réseaux des carbonari. L’un d’eux, le présente à un jeune historien de vingt-neuf ans, membre de la même vente que lui : Augustin Thierry. Ce dernier dont la vue baisse a besoin d’un secrétaire particulier. Aussi engage-t-il Armand. Les travaux réalisés pour le compte de Thierry, recherches, classement de notes, corrections d’épreuves et même lecture des journaux l’amènent à lier connaissance avec d’autres historiens tels que François Mignet, Adolphe Thiers, ami du précédent, François Guizot… es rêves d’ambition militaire évanouis, Armand envisage de devenir avocat. Le 25 août, il quitte Rouen pour Paris où le rejoint Emilie Boudhors qui, du fait de la l’abrogation de la loi sur le divorce, ne peut se remarier. Très vite, Carrel comprend que la carrière qu’il envisage lui est interdite. Il se tourne alors vers les réseaux des carbonari. L’un d’eux, le présente à un jeune historien de vingt-neuf ans, membre de la même vente que lui : Augustin Thierry. Ce dernier dont la vue baisse a besoin d’un secrétaire particulier. Aussi engage-t-il Armand. Les travaux réalisés pour le compte de Thierry, recherches, classement de notes, corrections d’épreuves et même lecture des journaux l’amènent à lier connaissance avec d’autres historiens tels que François Mignet, Adolphe Thiers, ami du précédent, François Guizot…

Un jour qu’Armand se trouve chez l’historien Alphonse Rabbe, ami établi à Paris avec lequel il s’était lié au cours de son séjour à Marseille, entre un inconnu. La conversation s’engage. L’étranger dit le plus grand bien de Chateaubriand ; Armand réplique qu’il donnerait toute l’œuvre de celui-ci pour une seule page de Bossuet. L’inconnu réplique, argumente. Armand ne s’en laisse pas compter, répond à son tour. Le ton monte. Rabbe intervient pour calmer le jeu, les humeurs et empêcher de justesse un duel entre les deux protagonistes. L’inconnu quitte les lieux.

Armand venait de rencontrer Victor Hugo. Reconnaissant à Rabbe d’avoir été l’un des rares journalistes à écrire du bien de Han d’Islande, le chef de file du romantisme avait obéi à l’appel aux règles de civilité de son hôte.

Les quelque travaux d’historien qu’Armand réalise sous la tutelle d’Augustin Thierry lui permettent de subvenir à ses besoins mais ne comblent pas son envie de tenir un rôle dans le monde politique. C’est que notre homme a d’autres ambitions que de fréquenter les bibliothèques et rédiger analyses et memento et même ouvrages telle cette Histoire de la Grèce publiée en 1827.

Il s’affranchit de son employeur et accomplit ses premiers pas de journaliste par sa collaboration au printemps 1825 au Producteur, périodique qui vulgarise les idées saint-simoniennes. En janvier de l’année suivante, alors qu’il passe au Constitutionnel, il retrouve Sautelet qu’il a autrefois connu à Rouen. Ce dernier tient une librairie place de la Bourse. Son commerce lui donne toute satisfaction ; aussi s’engage-t-il dans des travaux d’éditeur.

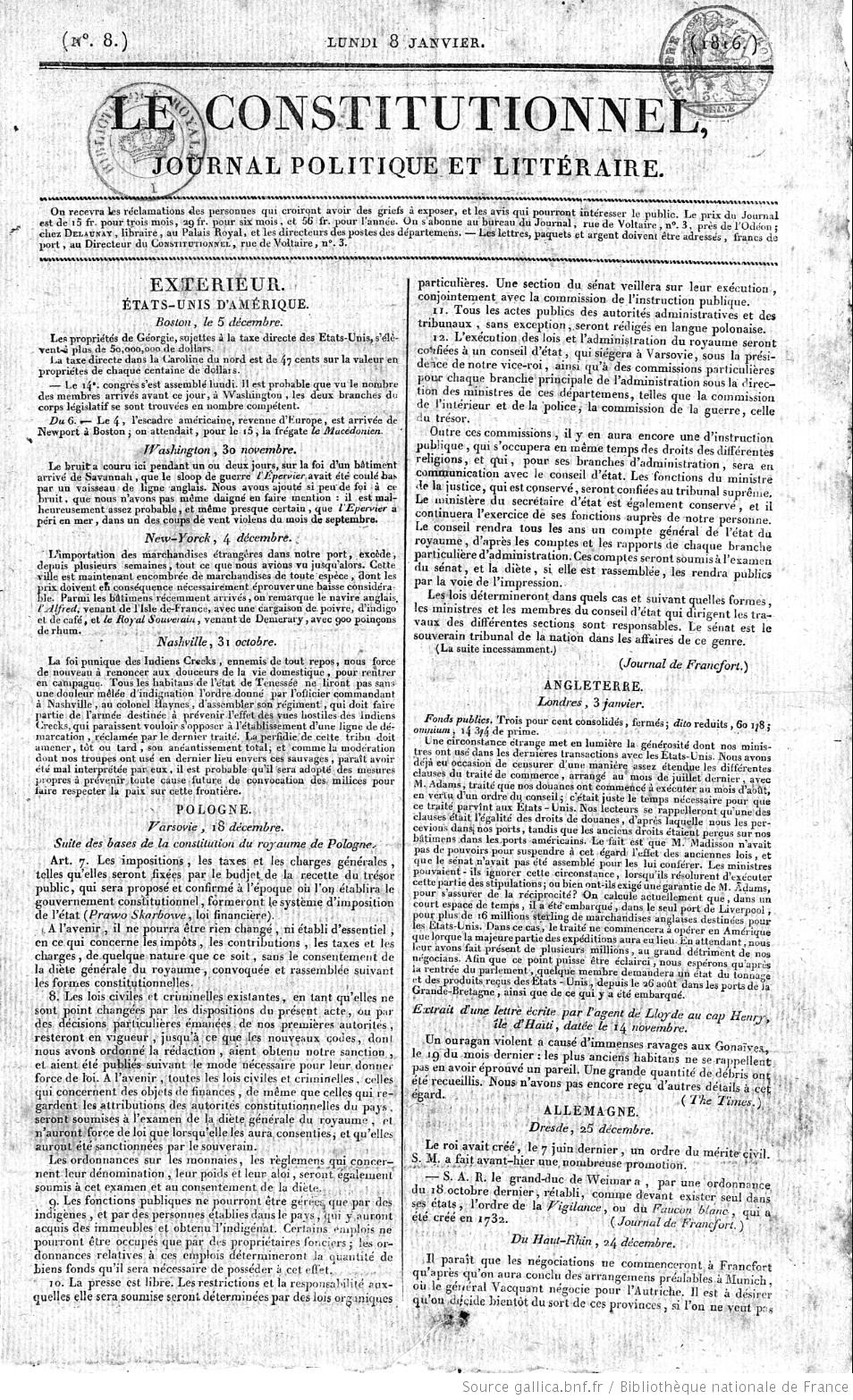

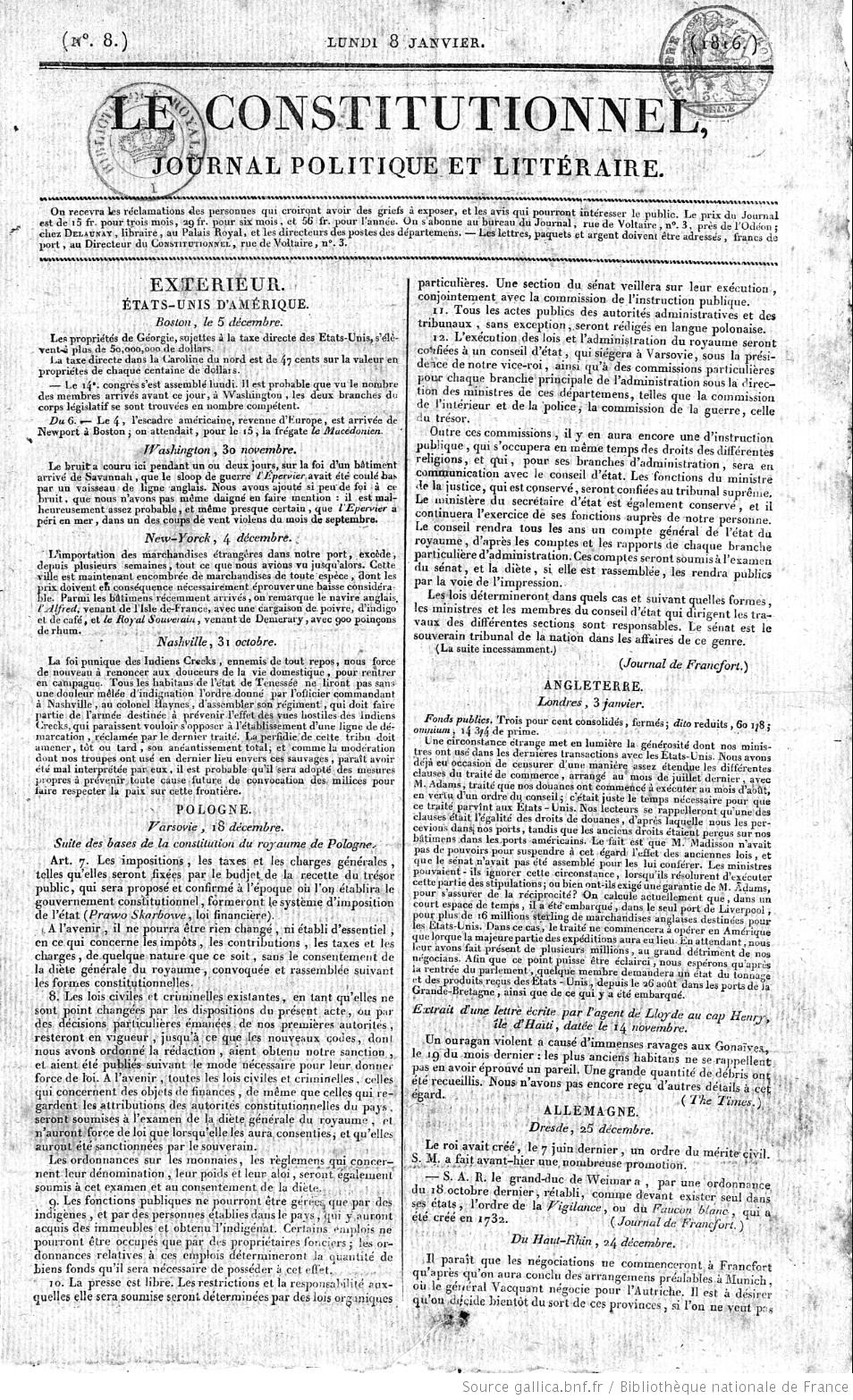

Le Constitutionnel du 8 janvier 1816 (numéro 8)

Cette réussite convainc Carrel d’ouvrir une librairie avec un ancien condisciple de Saint-Cyr. Chacun apportera une part de l’investissement. Pour ce faire, Armand sollicite de ses parents une aide pécuniaire. Cette fois-ci, sa mère, échaudée par l’entrée à Saint-Cyr et ce qui s’ensuivit, s’y oppose. A contrario, son père accepte. Il lui envoie, en cachette de son épouse, une somme avoisinant les 1600 francs.

La librairie Mahler – du nom de son associé - ouvre passage Dauphine. Armand s’y ennuie ferme. Son associé n’a pas plus le feu sacré. Les clients ne se bousculent pas. Très rapidement, il faut se rendre à l’évidence. C’est un échec. Un autre libraire, Louis Hachette, rachète la librairie Mahler et tout ce qu’elle contient. Décidément, il est dit qu’Armand n’a pas hérité du sens du commerce de ses parents.

Il se remet à l’histoire et travaille à L’Histoire de la Contre-Révolution en Angleterre. Cet ouvrage de quatre cent trente pages sort chez Sautelet en 1827.

Quelques mois plus tard paraissent quatre livres qui traitent de l’Espagne ; deux d’entre eux évoquent la Catalogne et le général Mina. Carrel les dévore pour d’évidentes raisons. De ses lectures, il tire deux articles qu’il soumet à Guizot, responsable de la Revue Française. Les numéros de mars et mai 1828 reproduisent ces deux articles qui, par-delà le critique, laissent apparaître l’écrivain.

Tout à son projet d’édition des œuvres complètes de Paul-Louis Courier, Sautelet songe à Carrel pour lui fournir une préface. Ce dernier se met à la tâche et, muni de renseignements biographiques

parfois discutables9,

il travaille à ce qui va devenir

l’Essai sur la vie et les écrits de Paul-Louis Courier

.

Ce portrait de Paul-Louis plutôt en demi-teinte donna-t-il satisfaction à Herminie ? Impossible d’en être assuré. Ce qui est certain, c’est que le caractère de Carrel lui fit refuser toute modification de son texte. A vingt-neuf ans, la fierté d’un homme qui a déjà un passé ne souffre aucune injonction.

Début du National

Auguste Chauvin

rmand a réalisé combien la presse est une redoutable arme de combat politique. Mais quel journal rejoindre qui n’entraverait point sa liberté d’expression ? Il s’en ouvre à Sautelet, lequel comprend immédiatement l’enjeu de cette quête : c’est pourquoi il propose à Carrel de travailler sur un projet éditorial avec Thiers et Mignet. Les trois hommes tombent d’accord. Le National est né. Thiers résume en une formule le programme du journal : Enfermer les Bourbons dans la Charte, fermer exactement les portes, et les forcer à sauter par la fenêtre. Les trois associés en seront les rédacteurs et chacun sera, tour à tour, rédacteur en chef durant une année, rappelant en cela et à tous points de vue, l’accord entre Etéocle et Polynice après abdication de leur père Œdipe. Des fonds sont versés par la galaxie libérale : médecins, avocats, négociants, banquiers. Quatre libraires s’engagent : Sautelet, Charles Hingray, Bossanges et Renouard que nous connaissons bien pour être celui à qui Paul-Louis dédicaça sa lettre sur l’affaire de la tache d’encre. Des collaborateurs sont retenus : Hippolyte Passy, Jean-Baptiste Paulin, Prosper Mérimée, Jean-Jacques Ampère, Antoine Thibaudeau… Sautelet assurera la gérance donc la responsabilité pénale du quotidien. rmand a réalisé combien la presse est une redoutable arme de combat politique. Mais quel journal rejoindre qui n’entraverait point sa liberté d’expression ? Il s’en ouvre à Sautelet, lequel comprend immédiatement l’enjeu de cette quête : c’est pourquoi il propose à Carrel de travailler sur un projet éditorial avec Thiers et Mignet. Les trois hommes tombent d’accord. Le National est né. Thiers résume en une formule le programme du journal : Enfermer les Bourbons dans la Charte, fermer exactement les portes, et les forcer à sauter par la fenêtre. Les trois associés en seront les rédacteurs et chacun sera, tour à tour, rédacteur en chef durant une année, rappelant en cela et à tous points de vue, l’accord entre Etéocle et Polynice après abdication de leur père Œdipe. Des fonds sont versés par la galaxie libérale : médecins, avocats, négociants, banquiers. Quatre libraires s’engagent : Sautelet, Charles Hingray, Bossanges et Renouard que nous connaissons bien pour être celui à qui Paul-Louis dédicaça sa lettre sur l’affaire de la tache d’encre. Des collaborateurs sont retenus : Hippolyte Passy, Jean-Baptiste Paulin, Prosper Mérimée, Jean-Jacques Ampère, Antoine Thibaudeau… Sautelet assurera la gérance donc la responsabilité pénale du quotidien.

Le montage terminé, chacun se met à la tâche dans l’immeuble qui se trouve à l’angle de la place des Italiens et de la rue Neuve-Saint-Marc. Le 1er numéro du National paraît le 3 janvier 1830. Thiers y énonce le credo du journal : « la Charte, rien que la Charte, toute la Charte. »

Très vite, le National se heurte au Drapeau blanc, feuille aux mains des Chevaliers de la Foi, contre laquelle Paul-Louis avait tiré quelques flèches en mai 1822 à propos de sa candidature aux

élections de Chinon10. Au journal ultra, inconditionnel soutien de la politique de Jules de Polignac, œuvre un journaliste du nom d’Auguste Chauvin. Le 21 janvier, celui-ci s’en prend avec virulence aux trois fondateurs associés du National. Armand ne saurait laisser passer ce qu’il assimile à des infamies. Il provoque Chauvin en duel. La rencontre a lieu le lundi 25 janvier. Le journaliste ultra sera légèrement blessé au poignet gauche d’une balle de pistolet.

Les attaques du National indisposent Polignac. Le 24 février, son gérant comparaît devant la sixième chambre du tribunal de la Seine pour un article de Carrel paru dans le numéro du 18. Mis en délibéré, le jugement est rendu le 3 avril : Sautelet est condamné à trois mois de prison et à mille francs d’amende. L’éditeur ne purgera pas sa peine : à l’aube du 13 mai 1830, il se suicide. Quelques heures avant d’accomplir son geste fatal, il avait rédigé un billet à l’adresse d’Armand Carrel, preuve du fort attachement qui liait les deux hommes.

Carrel et Hugo : une hostilité sans retour

Victor Hugo (1802-1885)

urvient, le 25 février, la célèbre bataille d’Hernani. Les artistes libéraux tels le peintre Charvet ou le chansonnier Béranger ont applaudi à la représentation. Qu’en est-il du monde politique et de celui de la presse particulièrement du National ? Thiers a obtenu une loge pour six personnes dont Armand. Celui-ci rédige pour le journal du 8 mars un article sur la représentation du drame. Situé délibérément du côté de la monarchie en place, le jeune Hugo en sort éreinté par le critique qui, féroce, n’y va pas par quatre chemins : Dans le spectacle des siècles c’est un quart d’heure de folie. Commence alors un étrange ballet entre les deux hommes. A la mi-mars, le texte de la pièce est publié ainsi que sa préface. Dans cette dernière, le poète cherche l’appui des libéraux : urvient, le 25 février, la célèbre bataille d’Hernani. Les artistes libéraux tels le peintre Charvet ou le chansonnier Béranger ont applaudi à la représentation. Qu’en est-il du monde politique et de celui de la presse particulièrement du National ? Thiers a obtenu une loge pour six personnes dont Armand. Celui-ci rédige pour le journal du 8 mars un article sur la représentation du drame. Situé délibérément du côté de la monarchie en place, le jeune Hugo en sort éreinté par le critique qui, féroce, n’y va pas par quatre chemins : Dans le spectacle des siècles c’est un quart d’heure de folie. Commence alors un étrange ballet entre les deux hommes. A la mi-mars, le texte de la pièce est publié ainsi que sa préface. Dans cette dernière, le poète cherche l’appui des libéraux :

Jeunes gens, ayons bon courage ; si rude qu’on nous veuille faire le présent, l’avenir sera beau. Le romantisme, tant de fois mal défini, n’est à tout prendre, et c’est là sa définition réelle […] que le libéralisme en littérature. Cette vérité est déjà comprise à peu près de tous les bons esprits, et le nombre en est grand ; et bientôt, car l’œuvre est déjà bien avancée, le libéralisme littéraire ne sera pas moins populaire que le libéralisme politique…

Radical est le clivage politique, et le journaliste, sceptique sur la capacité de l’art à venir en aide au progrès politique et social, ne cède pas à pareil appel. Néanmoins, en esprit intègre, il désire parler avec Hugo. Aussi se présente-t-il chez le poète au matin de ce 15 mars. Celui-ci ne le reçoit pas sous prétexte qu’il dort. Armand venait-il lui proposer l’appui du National contre le ralliement du dramaturge à la cause de la lutte des libéraux ? Nul ne le saura jamais. Hugo, sans doute conscient qu’il s’est peu civilement comporté écrit le même jour à Armand. Dans sa lettre où il justifie le fait qu’il n’ait pas reçu son visiteur, il piétine de manière feutrée les journaux au-dessus desquels il se place délibérément. Cet acte de guerre n’est pas sans résultat. Carrel rédige deux autres articles qui ne ménagent guère l’auteur d’Hernani et lui répondent comme en écho :

Si la politique et l’histoire pouvaient avoir affaire le moins du monde dans une simple question d’art et de goût, le romantisme se trouverait être cousin germain de l’émigration, et non pas le fils de la révolution comme il se dit être…

Armand Carrel

Cette controverse laissera des traces indélébiles dans l’esprit du farouche ennemi de Napoléon-le-Petit. En dépit de certaines de ses assertions de politesse conventionnelle où il dira du bien d’Armand Carrel, jamais il ne lui pardonnera ses propos et son refus de le suivre dans son assimilation discutable entre littérature et politique. Le Journal d’Adèle Hugo s’en fera l’écho à deux reprises. D’abord le 6 août 1853 :

Quant à Armand Carrel, j’en ai l’antipathie. C’est l’esprit le plus étroit, le plus rétrograde qu’il y ait au monde. En lui seul, il représente tout un vieux parti classique républicain, qui heureusement n’a pas été confondu avec le jeune parti romantique.

Jugement qui sonne plus méchamment encore un an plus tard, le 11 octobre 1854 :

Il est assez curieux de voir à quel point Carrel se méprenait et jugeait à faux l’influence du parti romantique sur la République. Du reste, je le dis tout haut, dût son ombre se fâcher, Carrel était un

crétin11.

Celui qui deviendra l’auteur des Misérables ne changera jamais d’avis sur Carrel, preuve que le journaliste avait clairement décelé en Hugo un personnage prêt à tout pour s’attirer la complaisance de tout ce que la France comptait de beaux esprits. Ainsi, de son exil à Guernesey, le 8 décembre 1868, dans une lettre à Edmond d’Alton-Shée, conservateur devenu républicain et pair de France, il revient sur ses rapports avec le journaliste disparu et rejette sur celui-ci la responsabilité de sa lenteur à embrasser la cause républicaine :

Je ne suis votre aîné que par l’âge. Car, avant moi, vous aviez compris et voulu la République. Ma logique attardée n’y est arrivée qu’après la vôtre. Armand Carrel a été pour beaucoup dans mon retard. Si cela valait la peine d’un reproche, c’est à lui qu’en viendrait la responsabilité.

Le National et la fin de la Restauration

Adolphe Thiers (1797-1877)

e sort a décidé que pour cette première période d’existence, le vrai « patron » du National est Thiers. Ce dernier n’hésite pas à le prouver. Avec l’accord de Mignet, il ampute les articles d’Armand qui ne lui conviennent pas totalement. En résulte un début de mésentente entre les deux premiers d’une part et Carrel de l’autre. Les raisons de lutter contre la branche aînée des Bourbons permettent aux trois associés de surmonter leurs divergences. Ils agissent comme un seul pour combattre la politique en cours. Organisées du 23 juin au 19 juillet, les élections confèrent une majorité renforcée à l’opposition libérale. Le blocage institutionnel devient inéluctable et la tension entre le pouvoir et les hommes d’opinion libérale monte d’un cran. Le National joue un rôle de premier plan dans cet affrontement. Le 25 juillet 1830, se fondant sur l’article 14 de la Charte, Charles X - qui a fait connaître sa position par le mot qu’on lui prête : J’aime mieux monter à cheval qu’en charrette - signe les quatre ordonnances « nécessaires pour l’exécution des lois et la sûreté de l’État » que le très officiel Moniteur publie. La première ordonnance muselle la presse, « instrument de désordre et de sédition ». Le Constitutionnel s’en inquiète auprès de son avocat André Dupin, future tête de turc de Claude Tillier ; l’homme de robe se dérobe. Journalistes ou non, tous ceux que les ordonnances alarment se retrouvent au siège du National. On échange, discute, s’oppose sur la conduite à tenir face aux intimidations du pouvoir… Le journal prend la tête de l’opposition et cherche l’affrontement : le 26 juillet, il paraît sans respecter les ordonnances royales. Armand constate : La France tombe en révolution par le fait même du pouvoir. e sort a décidé que pour cette première période d’existence, le vrai « patron » du National est Thiers. Ce dernier n’hésite pas à le prouver. Avec l’accord de Mignet, il ampute les articles d’Armand qui ne lui conviennent pas totalement. En résulte un début de mésentente entre les deux premiers d’une part et Carrel de l’autre. Les raisons de lutter contre la branche aînée des Bourbons permettent aux trois associés de surmonter leurs divergences. Ils agissent comme un seul pour combattre la politique en cours. Organisées du 23 juin au 19 juillet, les élections confèrent une majorité renforcée à l’opposition libérale. Le blocage institutionnel devient inéluctable et la tension entre le pouvoir et les hommes d’opinion libérale monte d’un cran. Le National joue un rôle de premier plan dans cet affrontement. Le 25 juillet 1830, se fondant sur l’article 14 de la Charte, Charles X - qui a fait connaître sa position par le mot qu’on lui prête : J’aime mieux monter à cheval qu’en charrette - signe les quatre ordonnances « nécessaires pour l’exécution des lois et la sûreté de l’État » que le très officiel Moniteur publie. La première ordonnance muselle la presse, « instrument de désordre et de sédition ». Le Constitutionnel s’en inquiète auprès de son avocat André Dupin, future tête de turc de Claude Tillier ; l’homme de robe se dérobe. Journalistes ou non, tous ceux que les ordonnances alarment se retrouvent au siège du National. On échange, discute, s’oppose sur la conduite à tenir face aux intimidations du pouvoir… Le journal prend la tête de l’opposition et cherche l’affrontement : le 26 juillet, il paraît sans respecter les ordonnances royales. Armand constate : La France tombe en révolution par le fait même du pouvoir.

Le lendemain, Thiers publie un appel rédigé par Armand à résister publiquement à l’autorité :

On a souvent annoncé, depuis dix mois, que les lois seraient violées, qu’un coup d’État serait frappé. Le bon sens public se refusait à le croire. Le ministère repoussait cette proposition comme une calomnie. Cependant, le Moniteur a publié enfin ces mémorables ordonnances qui sont la plus éclatante violation des droits. Le régime légal est donc interrompu, celui de la force est commencé. Dans la situation où nous sommes placés, l’obéissance cesse d’être un devoir. Les citoyens appelés les premiers à obéir sont les écrivains des journaux ; ils doivent donner les premiers l’exemple de la résistance à l’autorité qui s’est dépouillée du caractère de la loi…

Saisie des presses du National le 27 juillet 1830

Ce 27 juillet, quarante-quatre journalistes se solidarisent avec les trois directeurs du National et signent cet appel. En réalité, les Trois Glorieuses sonnent le glas de la monarchie carliste. Cette révolution entraîne une conséquence inévitable : elle transforme la fissure entre Thiers et Mignet d’un côté et Carrel de l’autre en rupture.

De vifs débats ont lieu dans les milieux d’opposition. L’hypothèse vite balayée d’un maintien de Charles X sur le trône, à qui confier le pouvoir ? Au tout jeune Henri V duc de Chambord ? à Louis-Philippe ? Thiers et Mignet inclinent pour le duc d’Orléans et rejoignent sans barguigner ses partisans regroupés autour de Casimir Perier, Lafitte, Guizot et La Fayette. Armand reste en dehors de ces combinaisons de camarilla qui ne lui disent rien de bon. Le 9 août,Louis-Philippe, roi des Français, prête serment de fidélité à la Charte. La récompense des agents et affidés du prince ne tarde pas : le 11 août, Thiers occupe le poste de secrétaire général du nouveau ministre des finances, le baron Louis, et Mignet entre au Conseil d’État. Le poste de préfet du Cantal est proposé à Armand, lequel décline l’offre en ces termes qui ne souffrent aucune ambiguïté :

Moi préfet ? jamais ! Ne serais-je pas, malgré moi, l’homme-lige d’un parti ? Pas plus préfet que colonel, grade qu’on m’offrait aussi ; je ne veux être le serviteur de personne ; je reste fidèle à ce que je suis, à mes actionnaires, à mes lecteurs…

De l’attentisme à l’opposition

Casimir Perier (1777-1832)

e 30 août 1830, Armand Carrel reste seul maître à bord du National. Il accorde d’emblée confiance au nouveau régime mais reste circonspect sur l’attitude à suivre à son endroit. Un événement détermine sa position : les premiers jours de décembre, la Chambre destitue le vieux La Fayette de sa charge de chef de la garde nationale ; aussi Armand prend-il distance avec le nouveau régime et embrasse le parti de l’opposition de gauche. L’homme fort qu’est Casimir Périer trouve en Carrel un adversaire résolu. A compter de septembre 1831, le National dénonce la « politique détestable » du gouvernement et s’en prend à celui qu’elle affuble du surnom de « Casimir Ier ». Ces attaques qui n’épargnent pas Thiers lui-même inspirent considération à Chateaubriand. De sorte qu’à partir du printemps 1831, Carrel devient avec Béranger, Arago et Ponqueville un proche de l’écrivain resté fidèle à la branche légitimiste et que révulse la nouvelle dynastie. e 30 août 1830, Armand Carrel reste seul maître à bord du National. Il accorde d’emblée confiance au nouveau régime mais reste circonspect sur l’attitude à suivre à son endroit. Un événement détermine sa position : les premiers jours de décembre, la Chambre destitue le vieux La Fayette de sa charge de chef de la garde nationale ; aussi Armand prend-il distance avec le nouveau régime et embrasse le parti de l’opposition de gauche. L’homme fort qu’est Casimir Périer trouve en Carrel un adversaire résolu. A compter de septembre 1831, le National dénonce la « politique détestable » du gouvernement et s’en prend à celui qu’elle affuble du surnom de « Casimir Ier ». Ces attaques qui n’épargnent pas Thiers lui-même inspirent considération à Chateaubriand. De sorte qu’à partir du printemps 1831, Carrel devient avec Béranger, Arago et Ponqueville un proche de l’écrivain resté fidèle à la branche légitimiste et que révulse la nouvelle dynastie.

Le résultat est tout naturel : le 27 janvier 1832, gérant et directeur du National sont convoqués devant le juge d’instruction qui les inculpe de « provocation à la désobéissance aux lois et à la rébellion ». L’affaire se plaide le 13 mars. Odilon Barrot défend Carrel et Charles Comte le gérant Paulin. A l’unanimité, le jury reconnaît l’innocence des deux responsables du journal. Ce jugement confère envergure au National et à son directeur. Désormais, le pays doit compter avec l’homme de plume qui, les dernières attaches rompues avec les rangs monarchistes, rejoint les républicains.

A la politique se mêle un danger redoutable : de la fin de mars à juillet, le choléra ravage Paris, particulièrement les quartiers populaires situés entre l’Hôtel de ville et la Porte Saint-Denis. Les murs se couvrent d’affiches telles celle sur laquelle on peut lire :

Remède contre le choléra-morbus. Prenez deux cents têtes de la Chambre des Pairs, cent-cinquante de celle des députés qu’on vous désignera, celle de Perier, de Sebastiani… celle de Philippe et de son fils, faites-les rouler sur la place de la Révolution et l’atmosphère de la France sera purifiée. Signé : un décoré de juillet.

Le duc d'Orléans visitant les cholériques à l'Hôtel-dieu

Casimir Perier qui avait rendu visite aux cholériques de l’Hôtel-Dieu le 1er avril est atteint du mal ; il expire le 16 mai. Les jours suivants, Armand saluera sa mort en ces termes :

Comme la plus belle des activités humaines est la volonté, M. Perier a pu montrer dans le gouvernement et à un assez haut degré, une espèce de volonté qui, dans l’opposition, ne semblait que de l’esprit de harcèlement. Si sa volonté eût été aussi éclairée que tenace, c’eût été un chef de gouvernement assez remarquable.

Touchée de plein fouet par l’épidémie, la population pauvre est précipitée dans le désespoir. La maladie emporte plus de vingt mille Parisiens. La situation devient explosive. Une étincelle suffirait à tout faire sauter. Elle survient le 5 juin sur le Pont d’Austerlitz qui résonne des accents de la Marseillaise lors des obsèques du général

Lamarque12, victime lui aussi du choléra. L’auteur des Misérables se souviendra des émeutes du printemps 1832 qui causèrent la mort de huit cents manifestants et y consacrera son immense talent en relatant le siège du cloître Saint-Merri au cours duquel meurt Gavroche.

Armand reste à l’écart du mouvement de révolte. Sa voix s’élève dans le National du 6 juin 1832 :

Je n’ai pas grande confiance dans la barricade. Nous avons réussi en 1830, c’est un accident. Que ceux qui sont d’un autre avis que moi remuent les pavés, je ne les y engage pas, je ne les désapprouve pas ; seulement, en sauvant le National et en l’empêchant de se compromettre comme journal, je leur garde un bouclier pour le lendemain…

Malgré cette prudence, le pouvoir qui réprime la révolte dans le sang s’en prend également à tous ceux qui ne sont pas résolument de son côté. Dans les coulisses, Thiers tire les ficelles et intrigue notamment pour qu’on poursuive la presse d’opposition. Les bureaux du National sont fouillés par la police à plusieurs reprises et son directeur est obligé de se cacher. Même ses amis sont inquiétés. Il convient de dompter la presse. Aussi la mécanique répressive continue-t-elle sa marche et persécute systématiquement les journaux : le 4 juillet 1832, la Quotidienne, la Tribune et le National sont saisis. Le 21 juillet, Paulin est arrêté au sortir du journal à la tombée de la nuit. Le 29 août débute son procès devant la Cour d’assises. La Cour acquitte le gérant du National. Commence alors une guérilla entre Carrel via le National et le pouvoir, ce dernier saisissant périodiquement tel ou tel numéro. Fier de sa mission, le journal ne capitule jamais devant les tentatives d’intimidation. Cette effervescence ne passe pas inaperçue : dans la seconde quinzaine de septembre 1832, Armand reçoit d’Arenenberg, résidence d’Hortense de Beauharnais, une lettre peu commune dans laquelle il lit :

Louis Napoleon Bonaparte (1808-1873)

[…] Vous devez comprendre, Monsieur, quelle vive sympathie je dois éprouver pour ceux qui comme vous élèvent la voix pour défendre l’honneur et les libertés de la France. Aussi est-ce un grand plaisir pour moi que de trouver l’occasion de vous exprimer toute l’estime que votre noble conduite doit inspirer à tous les cœurs généreux…

Ce courrier qu’accompagne une brochure de son auteur est signé Louis-Napoléon Bonaparte. Le 22 juillet 1832, la phtisie ayant emporté le duc de Reichstadt, a fait du fils de Louis Bonaparte et d’Hortense l’héritier de la dynastie fondée par Napoléon Ier.

Si elle traverse quelques moments d’accalmie, la guérilla dure et revêt bien des masques ; elle connut un intermède qui faillit coûter sa vie à Armand. Depuis la mi-octobre, Thiers occupe le poste de ministre de l’Intérieur et l’année s’achève par un succès pour lui. Le 7 novembre, recherchée depuis plusieurs semaines, la duchesse de Berry est arrêtée à Paris puis emprisonnée, un temps au château de Nantes puis dans la citadelle de Blaye. De martyre de la cause légitimiste, Marie-Caroline devient la risée publique : la rumeur colporte que la veuve du prince assassiné douze ans plus tôt est enceinte. Cette grossesse amène partisans de la branche aînée et de la branche cadette à en découdre, d’abord par l’intermédiaire de leurs organes de presse, ensuite par la rencontre sur le pré de leurs champions respectifs. Carrel se tient à l’écart de cette querelle ; pour lui, les républicains doivent s’abstenir sur le différend en cours. Toutefois, la contagion agissant, cette bataille envahit tout l’espace politique. L’atmosphère devient si tendue qu’Armand entre dans la bataille. Il lance un défi à un journaliste légitimiste du nom de Roux-Laborie. Emilie est anxieuse. Le 1er février 1833, chez lui au n°

9 de la rue Blanche13, Armand reçoit Alexandre Dumas qu’il ne voit plus guère depuis qu’il éreinte l’école romantique dans le National. Les deux écrivains échangent quelques bottes. Le lendemain, la rencontre a lieu barrière de Clichy sur un sol humide et glissant. L’engagement ne dure que deux minutes : au cours d’une attaque, Armand se fend ; il touche son adversaire au bras droit mais, durant cet assaut, le fer de Roux-Laborie pénètre dans le ventre du journaliste. Le journaliste est ramené chez lui. La blessure est grave. Emilie est en larmes. On s’empresse de quérir Dupuytren. Il saigne deux fois le blessé. Émues, de nombreuses personnalités viennent rue Blanche ou au National pour manifester leur sympathie ; parmi elles, Chateaubriand, Dupin, La Fayette et même… Thiers.

Le lendemain, Sainte-Beuve publie dans le National et dans la Tribune, un article qu’il ne signe pas sur le funeste événement. Il en prépare un autre pour la Revue des Deux-Mondes. Pendant les jours qui suivent, on se battra à maintes reprises pour venger Carrel ou défendre les couleurs de tel ou tel parti.

Le 9 février, Dupuytren autorise le convalescent à se lever. A la mi-février, informée que la vie du plus célèbre de ses journalistes n’est plus en danger, la France applaudit.

Combattre, agir, parler, écrire

Arnold Scheffer par Ary Scheffer

rmand rétabli, la guérilla avec le pouvoir et ses serviteurs reprend de plus belle. Tant et si bien qu’Armand, accompagné d’Emilie, quitte la capitale en avril pour prendre du repos à Marseille. A Paris, le National est l’objet de nombreuses attaques du pouvoir ; aussi Armand et sa compagne regagnent-ils la capitale le 2 mai 1833, au matin ; il lui faut être présent pour organiser la défense du journal. Le gouvernement parvient à ses fins : au terme de dix mois de combats juridiques, le 31 décembre, le Parquet de Paris condamne le National à disparaître. rmand rétabli, la guérilla avec le pouvoir et ses serviteurs reprend de plus belle. Tant et si bien qu’Armand, accompagné d’Emilie, quitte la capitale en avril pour prendre du repos à Marseille. A Paris, le National est l’objet de nombreuses attaques du pouvoir ; aussi Armand et sa compagne regagnent-ils la capitale le 2 mai 1833, au matin ; il lui faut être présent pour organiser la défense du journal. Le gouvernement parvient à ses fins : au terme de dix mois de combats juridiques, le 31 décembre, le Parquet de Paris condamne le National à disparaître.

Le lendemain, les Parisiens pouvaient lire un nouveau journal : le National de 1834. Les trois gérants sont Carrel, Arnold Scheffer et Prosper Conseil ; l’imprimeur est Hingray. Mais on sait que le véritable homme fort de l’entreprise et son rédacteur en chef et vrai patron est bien Carrel, journaliste le plus en vue de son temps.

Quels sont les membres de l’équipe qui anime le

National de 183414 ? Adolphe Thibaudeau, fils du conventionnel, en est le rédacteur en chef adjoint. Un jeune médecin, Emile Littré, couvre les affaires étrangères. C’est ce même Littré qui, brossant le portrait de Carrel après sa disparition, dira de lui : Il pouvait tour à tour combattre, agir, parler, écrire. Thomas Lhéritier, un acteur qu’Armand a connu lors de sa détention à Sainte-Pélagie, est secrétaire de rédaction, Joseph Garnier, jeune économiste, et le docteur Dumont ont en charge les affaires scientifiques, Hyppolite Rolle tient la rubrique théâtrale, Ambert suit les questions militaires et Ernest Becquet l’économie politique, Désiré Nisard, ancien du Journal des Débats et futur directeur de l’École Normale Supérieure et Sainte-Beuve s’occupent des travaux de l’intelligence, particulièrement l’histoire et la littérature.

Les persécutions contre le National ne cesseront pas. Celui qu’Armand désigne depuis quelque temps déjà sous l’appellation méprisante de « le petit Thiers » poursuit sans relâche de sa vindicte son ancien associé. Armand ne ménage pas le pouvoir, encore moins Thiers qu’il considère comme un arriviste. Les procès se suivent et Carrel risque la prison. Un événement dramatique frappe même l’équipe du National. Le 3 avril 1834, la Cour de Cassation de la Seine casse un arrêt de la Cour d’assises du même département qui décrétait que le National et le National de 1834 étaient un seul et même journal et que, de ce fait, les condamnations qui avaient frappé le premier étaient valables contre le second. L’affaire est renvoyée au 17 juin devant les assises de la Seine-Inférieure. La veille du jugement, Conseil, Carrel et Hingray se retrouvent à Rouen. Pour tromper le temps, ils se promènent avec trois amis. Quelqu’un propose une partie de canot. On accepte. Une rafale de vent s’engouffre dans la voilure ; le canot surchargé chavire. Un républicain parisien du nom de Stévenin se noiera. Le lendemain, tout de noir habillé, Carrel comparaît avec ses deux associés devant le tribunal.

Le 30 août 1834, Armand quitte la France avec Emilie et, comme tant d’autres avant et après lui, se réfugie en Angleterre. Un temps, il envisage de partir pour les Etats-Unis. Plusieurs de ses collaborateurs sont inquiétés et incarcérés. Comment un homme d’honneur tel que lui pourrait-il les abandonner à leur sort ? A la fin du mois de septembre, il regagne la France. Le 4 octobre au soir, il est arrêté chez lui par un commissaire de police. Cette arrestation oblige Albert Thibaudeau à devenir officiellement le nouveau rédacteur en chef du National. Voilà Armand hôte pour six mois de Sainte-Pélagie où Chateaubriand lui rend visite à plusieurs reprises. Le 1er jour de son emprisonnement, il écrit au vicomte :

Ce que vous avez voulu depuis trente ans, Monsieur, ce que je voudrais, s’il m’est permis de me nommer après vous, c’est d’assurer aux intérêts qui se partagent notre belle France une loi de combat plus humaine, plus civilisée, plus fraternelle, plus concluante que la guerre civile. Quand donc réussirons-nous à mettre en présence les idées à la place des partis, et les intérêts légitimes et avouables à la place des déguisements de l’égoïsme et de la cupidité ? Quand verrons-nous s’opérer par la persuasion et par la parole ces inévitables transactions que le duel des partis et l’effusion du sang amènent aussi par épuisement, mais trop tard pour les morts des deux camps…

Lettre prémonitoire ? Il semble bien que oui.

La mort de Carrel

Émile de Girardin par Nadar

près avoir occupé plusieurs postes ministériels, Thiers obtient la récompense de son dévouement à Louis-Philippe : le 22 février 1836, Louis-Philippe le nomme président du Conseil. Il écarte toutes les personnalités comme Guizot afin que personne ne lui fasse d’ombre. Reste en lui une hantise : qu’Armand devienne député. S’il en était ainsi, il n’ignore pas que ses jours de président du Conseil se transformeraient en enfer… Les élections ont justement eu lieu le 22 juin 1834. Une bonne partie de l’opinion nîmoise avait incliné pour Carrel ; elle présentait cependant un énorme handicap : l’opposition carliste et l’opposition républicaine se regroupaient sur le nom de Carrel. Aussitôt, la propagande ministérielle se déchaîna contre cette candidature. Prudent, Carrel s’estima « pas assez nécessaire à la Chambre pour qu’il puisse m’arriver d’y être porté sans candidature avouée ». Les Nîmois ne votèrent donc pas pour lui ; les Niortais, aux suffrages desquels il ne se présentait pas davantage, lui donnèrent 138 voix contre 246 à un orléaniste. Le candidat officiel fut élu au second tour de scrutin malgré un resserrement des scores des deux hommes. près avoir occupé plusieurs postes ministériels, Thiers obtient la récompense de son dévouement à Louis-Philippe : le 22 février 1836, Louis-Philippe le nomme président du Conseil. Il écarte toutes les personnalités comme Guizot afin que personne ne lui fasse d’ombre. Reste en lui une hantise : qu’Armand devienne député. S’il en était ainsi, il n’ignore pas que ses jours de président du Conseil se transformeraient en enfer… Les élections ont justement eu lieu le 22 juin 1834. Une bonne partie de l’opinion nîmoise avait incliné pour Carrel ; elle présentait cependant un énorme handicap : l’opposition carliste et l’opposition républicaine se regroupaient sur le nom de Carrel. Aussitôt, la propagande ministérielle se déchaîna contre cette candidature. Prudent, Carrel s’estima « pas assez nécessaire à la Chambre pour qu’il puisse m’arriver d’y être porté sans candidature avouée ». Les Nîmois ne votèrent donc pas pour lui ; les Niortais, aux suffrages desquels il ne se présentait pas davantage, lui donnèrent 138 voix contre 246 à un orléaniste. Le candidat officiel fut élu au second tour de scrutin malgré un resserrement des scores des deux hommes.

Continuant son travail de sape, Thiers orchestre mille et une persécutions pour réduire l’influence du National lequel ne se prive pas de tirer à boulets rouges sur la Monarchie de Juillet ; il s’en est même constitué une spécialité. Avec une vente de quelques cinq mille exemplaires par jour, cette publication, redoutable et redoutée, est le premier parmi les quotidiens de l’époque. Qu’à cela ne tienne ! Nouvel avatar de la lutte entre Etéocle et Polynice, Thiers imagine de financer en sous-main un nouveau venu dans le monde des journaux : La Presse.

Le 1er juillet 1836, Emile de Girardin, fils naturel du premier veneur de Louis XVIII et dont Thiers vient de sauver le siège de député, lance le premier numéro de ce nouveau journal. Le directeur de La Presse réserve à celui-ci une entrée fracassante dans l’espace public. En effet, imaginant d’y inclure de la publicité, il abaisse de moitié l’abonnement annuel de ce quotidien par rapport à celui de ses concurrents dont le National et il ne cache pas qu’il ne se privera pas d’attaquer les autres journaux. Le succès est immédiat.

L’ouragan eût du naturellement souffler sur le monde des journaux. Cependant, les grands ténors restèrent cois. C’est un sans grade, un certain Capo de Feuillide, ancien royaliste passé à l’opposition, qui, dans le journal le Bon Sens où il officie comme feuilletoniste, attaque furieusement Girardin. S’estimant diffamé, ce dernier répond par une assignation. On plaidera. Capo cherche des appuis auprès des autres journaux devant cette menace que constitue la Presse. Carrel était jusque là resté dans l’expectative ; il était partagé entre deux sentiments : d’une part, il approuvait le fait que le prix abaissé des journaux permettrait d’attirer un plus grand nombre de lecteurs de tous bords, de l’autre, il craignait l’asservissement des journaux aux intérêts des puissances d’argent qui les finançaient, problématique encore recevable de nos jours. Néanmoins, il céda à la sollicitation de M. de Feuillide. Le National du 20 juillet apporte son soutien au feuilletoniste.

Émile de Girardin par Georges Lafosse

Girardin répond à Carrel, non sur les principes mais en concentrant ses attaques sur la personne du rédacteur en chef du National. Celui-ci, accompagné de Thibaudeau, se présente au siège de la Presse. Girardin le reçoit avec une apparente courtoisie. On s’explique. L’abcès semble se vider et les deux hommes se quittent, en apparence d’accord pour convenir qu’il n’y a pas là matière à aller plus loin.

Le 21 juillet au matin, Armand découvre la longue réponse de Girardin dans la Presse qui s’en prend tout ensemble au Bon Sens, au National et au Temps. La fin de l’article pique Armand :

Le National jette un blâme sévère sur M. de Girardin pour ne pas s’être, de préférence, servi de la voie de la Presse (pour répondre à Capo de Feuillide au lieu de le traduire en justice).Ce reproche manque de la loyauté attribuée au caractère de M. Carrel […] C’est bien malgré nous, et parce qu’il ne nous est point possible de garder le silence que nous nous jetons sur le terrain où l’on nous pousse ; mais enfin, si l’on persiste à le vouloir, nous l’accepterons, et nous publierons ce que le Bon Sens, le National et le Temps ont coûté à leurs actionnaires […] Les renseignements sur ce point ne nous manqueront pas plus que ceux qui nous seraient nécessaires pour la biographie de plusieurs rédacteurs de ces journaux, si nous étions jamais contraints de la publier.

En ce cas-là même, nous promettrions encore de nous en tenir à la stricte vérité des faits ; nous n’aurions pas, nous, de faillites imminentes à prédire, il nous suffirait de faillites consommées à relever au greffe du Tribunal de commerce…

Armand ne pouvait que réagir à deux passages opaques pour le lecteur lambda mais transparents pour lui. L’allusion aux « faillites consommées » concerne l’expérience malheureuse de la librairie Malher ; il y a plus grave : la menace d’une biographie rejoint les infamies sur sa vie privée sur laquelle, depuis plusieurs semaines, des lettres anonymes s’attardent de venimeuse manière. Il sait que son ménage est visé.

Armand appelle Thibaudeau. Un seul témoin ne lui suffit pas. Il envoie chercher un ami, un certain Lautour-Mézeray. Le trio se présente au siège de la Presse. Girardin est là et se fait provocant. Carrel élève le ton. Thibaudeau ne le calme pas car lui-même s’estime offensé par l’article de la Presse. Lautour-Mézeray déploie toute son énergie à calmer les ardeurs belliqueuses des deux parties. Il obtient gain de cause sous la forme d’une publication d’un communiqué commun dans le National et la Presse. On se quitte, apparemment raccommodés.

Mais le venin fait son effet. L’après-midi, Armand revient voir Girardin. Il lui soumet le projet de communiqué qu’il a rédigé et, avant même que l’autre ne le lise, revient sur l’allusion à sa vie privée. La réponse fuse, volontairement provocatrice de la part de Girardin. Lequel parle d’une certaine dame qui a rompu avec son mari pour se mettre en ménage, en dehors de la loi, avec une personne fort connue. La grossièreté de l’attaque est évidente mais l’ombrageux Carrel y cède. On se battra.

Le 22 juillet, à huit heures du matin, les deux adversaires se rencontrent dans une allée du bois de Vincennes. Après les sommations d’usage, Armand qui est l’offensé tire la première balle et son adversaire la seconde. Girardin est légèrement blessé à la cuisse. Carrel s’affaisse : « Je suis touché à l’aine ».

GEn fait, la balle a perforé les intestins. On transporte le blessé chez Peyrat, ancien condisciple de Saint-Cyr, qui habite à deux pas de là, avenue Bel Air, à Saint-Mandé. Jules Cloquet, Scouletten et Sedillot, chirurgiens du Val-de-Grâce sont appelés au chevet du blessé. Littré, alors interne des hôpitaux de Paris, Dumont, Campaignac, Thierry, Gervais, Goubaux, Delarannes, Pigné se sont joints aux premiers. Au milieu de l’après-midi, la foule qui attend dehors se fend pour laisser entrer Emilie qu’amène Etienne Arago.

Le lendemain, à huit heures, le docteur Cloquet informe la foule silencieuse plus importante que la veille que l’état du blessé est stationnaire. Personne n’est admis à monter, pas même Chateaubriand qui est présent au milieu de la foule.

A onze heures, tout change. Le pouls du blessé s’affole, il geint, tombe dans de longs silences, s’éveille, se rendort. A la fin d’après-midi, tout espoir est perdu. L’agonie commence, accompagnée de délires.

Le 24 juillet 1836, à cinq heures du matin, Armand Carrel cessait de vivre.

Une foule immense suivit ses obsèques au cimetière de Saint-Mandé. La tête du cortège était constituée par Emilie, Béranger, Etienne Arago, Arnold Scheffer, Chateaubriand, Alexandre Dumas, l’équipe du National… Ni Thiers, ni Victor Hugo n’étaient

présents15.

Armand Carrel vu par Chateaubriand

rmand Carrel menaçait l’avenir de

Philippe16 comme le général La Fayette poursuivait son passé. Vous savez comment j’ai connu M. Carrel17 ; depuis 1832 je n’ai cessé d’avoir des rapports avec lui jusqu’au jour où je l’ai suivi au cimetière de Saint-Mandé.

rmand Carrel menaçait l’avenir de

Philippe16 comme le général La Fayette poursuivait son passé. Vous savez comment j’ai connu M. Carrel17 ; depuis 1832 je n’ai cessé d’avoir des rapports avec lui jusqu’au jour où je l’ai suivi au cimetière de Saint-Mandé.

Émile Littré (1801-1881)

Armand Carrel était triste ; il commençait à craindre que les Français ne fussent pas capables d’un sentiment raisonnable de liberté ; il avait je ne sais quel pressentiment de la brièveté de sa vie : comme une chose sur laquelle il ne comptait pas et à laquelle il n’attachait aucun prix, il était toujours prêt à risquer cette vie sur un coup de dés. S’il eût succombé dans son duel contre le jeune Laborie, à propos de Henri V, sa mort aurait eu du moins une grande cause et un grand théâtre ; vraisemblablement ses funérailles eussent été honorées de jeux sanglants ; il nous a abandonnés pour une misérable querelle qui ne valait pas un cheveu de sa tête.

Il se trouvait dans un de ses accès naturels de mélancolie, lorsqu’il inséra à mon sujet, dans le National, un article auquel je répondis par ce billet :

« Paris, 5 mai 1834.

« Votre article, monsieur, est plein de ce sentiment exquis des situations et des convenances qui vous met au-dessus de tous les écrivains politiques du jour. Je ne vous parle pas de votre rare talent ; vous savez qu’avant d’avoir l’honneur de vous connaître, je lui ai rendu pleine justice. Je ne vous remercie pas de vos éloges ; j’aime à les devoir à ce que je regarde à présent comme une vieille amitié. Vous vous élevez bien haut, monsieur ; vous commencez à vous isoler comme tous les hommes faits pour une grande renommée ; peu à peu la foule, qui ne peut les suivre, les abandonne, et on les voit d’autant mieux qu’ils sont à part.

« CHATEAUBRIAND. »

Je cherchai à le consoler par une autre lettre du 31 août 1834, lorsqu’il fut condamné pour délit de presse. Je reçus de lui cette réponse ; elle manifeste les opinions, les regrets et les espérances de l’homme :

À MONSIEUR LE VICOMTE DE CHATEAUBRIAND,

« Monsieur,

« Votre lettre du 31 août ne m’a été remise qu’à mon arrivée à Paris. J’irais vous en remercier, d’abord, si je n’étais forcé de consacrer à quelques préparatifs d’entrée en prison le peu de temps qui pourra m’être laissé par la police informée de mon retour. Oui, monsieur, me voici condamné à six mois de prison par la magistrature, pour un délit imaginaire et en vertu d’une législation également imaginaire, parce que le jury m’a sciemment renvoyé impuni sur l’accusation la plus fondée et après une défense qui, loin d’atténuer mon crime de vérité dite à la personne du roi Louis-Philippe, avait aggravé ce crime en l’érigeant en droit acquis pour toute la presse de l’opposition. Je suis heureux que les difficultés d’une thèse si hardie, par le temps qui court, vous aient paru à peu près surmontées par la défense que vous avez lue et dans laquelle il m’a été si avantageux de pouvoir invoquer l’autorité du livre dans lequel vous instruisiez, il y a dix-huit ans, votre propre parti des principes de la responsabilité constitutionnelle.

« Je me demande souvent avec tristesse à quoi auront servi des écrits tels que les vôtres, monsieur, tels que ceux des hommes les plus éminents de l’opinion à laquelle j’appartiens moi-même, si de cet accord des plus hautes intelligences du pays dans la constante défense des droits de discussion, il n’était pas résulté enfin, pour la masse des esprits en France, un parti désormais pris de vouloir sous tous les régimes, d’exiger de tous les systèmes victorieux, quels qu’ils soient, la liberté de penser, de parler, d’écrire, comme condition première de toute autorité légitimement exercée. N’est-il pas vrai, monsieur, que lorsque vous demandiez, sous le dernier gouvernement, la plus entière liberté de discussion, ce n’était pas pour le service momentané que vos amis politiques en pouvaient tirer dans l’opposition contre des adversaires devenus maîtres du pouvoir par intrigue ? Quelques-uns se servaient ainsi de la presse, qui l’ont bien prouvé depuis ; mais vous, monsieur, vous demandiez la liberté de discussion pour le bien commun, l’arme et la protection générale de toutes les idées vieilles ou jeunes ; c’est là ce qui vous a mérité, monsieur, la reconnaissance et le respect des opinions auxquelles la révolution de Juillet a ouvert une lice nouvelle. C’est pour cela que notre œuvre se rattache à la vôtre, et que, lorsque nous citons vos écrits, c’est moins comme admirateurs du talent incomparable qui les a produits, que comme aspirant à continuer de loin la même tâche, jeunes soldats que nous sommes d’une cause dont vous êtes le vétéran le plus glorieux.

« Ce que vous avez voulu depuis trente ans, monsieur, ce que je voudrais, s’il m’est permis de me nommer après vous, c’est d’assurer aux intérêts qui se partagent notre belle France une loi de combat plus humaine, plus civilisée, plus fraternelle, plus concluante que la guerre civile. Quand donc réussirons-nous à mettre en présence les idées à la place des partis, et les intérêts légitimes et avouables à la place des déguisements, de l’égoïsme et de la cupidité ? Quand verrons-nous s’opérer par la persuasion et par la parole ces inévitables transactions que le duel des partis et l’effusion du sang amènent aussi par épuisement, mais trop tard pour les morts des deux camps, et trop souvent sans profit pour les blessés et les survivants ? Comme vous le dites douloureusement, monsieur, il semble que bien des enseignements aient été perdus et qu’on ne sache plus en France ce qu’il en coûte de se réfugier dans un despotisme qui promet silence et repos. Il n’en faut pas moins continuer de parler, d’écrire, d’imprimer ; il sort quelquefois des ressources bien imprévues de la constance. Aussi, de tant de beaux exemples que vous avez donnés monsieur, celui que j’ai le plus constamment sous les yeux est compris dans un mot : Persévérer.

« Agréez, monsieur, les sentiments d’inaltérable affection avec lesquels je suis heureux de me dire

« Votre plus dévoué serviteur,

« A. CARREL.

« Puteaux, près Neuilly, le 4 octobre 1834. »