Une impartialité discutable

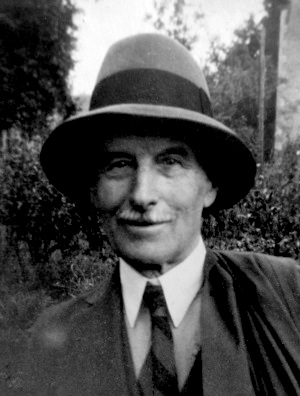

Louis Desternes

ouis Desternes (1864-1936) s’est fortement impliqué pour présenter l’œuvre de Paul-Louis Courier et la commenter. Regroupés par ses filles Suzanne et Édith, ses nombreux travaux donnèrent naissance en 1962 à son ouvrage « Paul-Louis Courier et les Bourbons. Le pamphlet et l’histoire » publié par « les Cahiers bourbonnais ».

ouis Desternes (1864-1936) s’est fortement impliqué pour présenter l’œuvre de Paul-Louis Courier et la commenter. Regroupés par ses filles Suzanne et Édith, ses nombreux travaux donnèrent naissance en 1962 à son ouvrage « Paul-Louis Courier et les Bourbons. Le pamphlet et l’histoire » publié par « les Cahiers bourbonnais ».

L’une de ses études provient du numéro du 1er février 1902 de La Nouvelle Revue. Intitulé « Trois procès de Paul-Louis Courier (1818-1819) » ; ce long article est signé de L. Desternes et G. Galland.

Ces trois procès sont ceux qui opposent Courier à Isambert, Courier à Bourgeau et exposent le différend Clavier-Debeaune. Nous nous intéresserons exclusivement à la discorde entre Courier et Isambert.

Dans ce regard critique sur le travail de Desternes, les notes proviennent de moi.

Voici ce que rapporte la Nouvelle Revue :

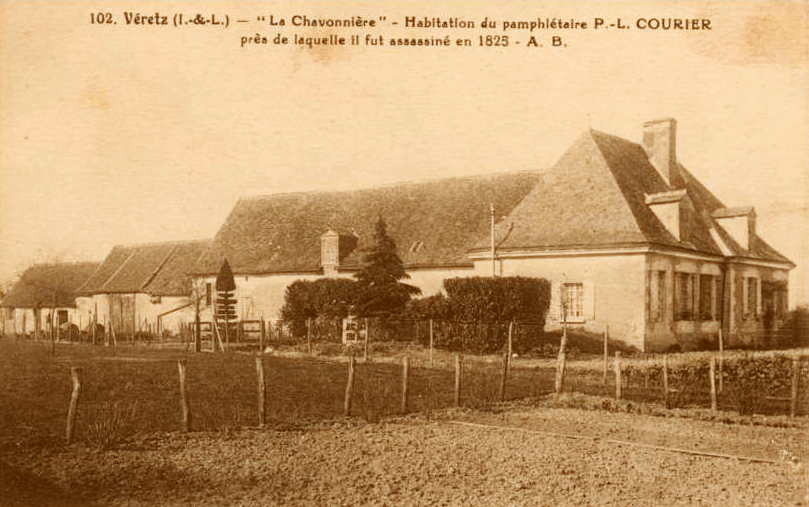

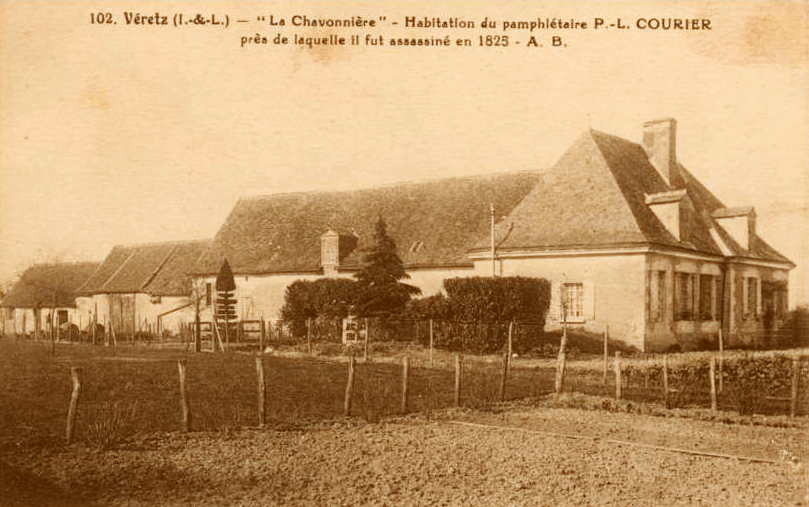

« Les petits pamphlets de Courier – et notamment ceux qui ont trait aux pamphlets qu’il soutint comme propriétaire de la Chavonnière et de la forêt de Larçay, ne sont pourtant pas à dédaigner [à la différence des pamphlets de portée nationale] sinon pour l’historien du moins par le biographe. L’homme s’y révèle tel qu’il est, profondément égoïste, très jaloux de ses intérêts, toujours prêt à se croire lésé et partant, à crier à la persécution. Paul-Louis Courier comme un simple Chicaneau, a perdu plusieurs procès. S’il se fût contenté de maudire la partie adverse et de pester contre les juges on lui pardonnerait volontiers un accès de mauvaise humeur. Mais ce terrible homme n’est pas un plaideur ordinaire. Blessé dans son amour propre et dans ses intérêts, il ne lui suffit pas de conter son infortune à tous les échos de la forêt ; il faut qu’à Paris et dans toutes les provinces, on sache que Paul-Louis est victime d’une noire conspiration ourdie contre lui, contre lui seul, par le maire, les juges, le préfet, par toutes les puissances du village et du département ; il faut que le public épouse la querelle d’un homme qui, à lui seul, représente « vingt millions de Français qu’on opprime » et d’un méchant procès dont le bruit n’eût pas dû dépasser les haies des closeries voisines, le pamphlétaire fait une affaire d’État, dont le retentissement doit emplir tout le royaume. Il fait d’une mouche un éléphant, selon le mot de Lucien.

epuis quinze mois que, propriétaire de la forêt de Larçai, Paul-Louis bûcheron et marchand de bois prend soin de surveiller lui-même l’abattage de ses coupes et la façon de ses fagots, bourrées et cotrets, il guette une maison située non loin de sa forêt, « sur les hauts » de Véretz, faite à souhait pour lui qui rêve de venir s’établir à la campagne : la Chavonnière, tel est le nom de cette propriété qui appartenait à un certain Izambert (sic). Or, Izambert ne veut point la vendre. Paul-Louis le circonvient, cache son jeu d’abord, puis découvert, fait des offres pressantes. Enfin, Izambert se décide ; mais maître du marché, il impose à l’acquéreur plusieurs obligations et stipule des réserves, une entre autres qui va être la source de querelles prochaines et de longues chicanes.

epuis quinze mois que, propriétaire de la forêt de Larçai, Paul-Louis bûcheron et marchand de bois prend soin de surveiller lui-même l’abattage de ses coupes et la façon de ses fagots, bourrées et cotrets, il guette une maison située non loin de sa forêt, « sur les hauts » de Véretz, faite à souhait pour lui qui rêve de venir s’établir à la campagne : la Chavonnière, tel est le nom de cette propriété qui appartenait à un certain Izambert (sic). Or, Izambert ne veut point la vendre. Paul-Louis le circonvient, cache son jeu d’abord, puis découvert, fait des offres pressantes. Enfin, Izambert se décide ; mais maître du marché, il impose à l’acquéreur plusieurs obligations et stipule des réserves, une entre autres qui va être la source de querelles prochaines et de longues chicanes.

Réserves de jouissance et conventions y relatives, M. Izambert se réserve pendant 10 années à partir de ce jour la jouissance pour lui personnellement et pour ses domestiques seulement des portions de bâtiments ci-après désignés pour composer son habitation et en dépendre, savoir : (suit la désignation).

« Il y aura communauté entre les parties pour le passage par la porte d’entrée et la cour, etc., etc. »

insi Courier l’homme le moins fait pour aliéner son indépendance, lui qui se sait d’humeur peu sociable, lui qui fait profession de misanthropie, s’engageait par contrat passé en bonne et due forme à cohabiter avec cet inconnu ! Même porte d’entrée, même cour, plusieurs pièces communes, voisinage journalier : voilà les servitudes qu’il avait eu la sottise de consentir.

insi Courier l’homme le moins fait pour aliéner son indépendance, lui qui se sait d’humeur peu sociable, lui qui fait profession de misanthropie, s’engageait par contrat passé en bonne et due forme à cohabiter avec cet inconnu ! Même porte d’entrée, même cour, plusieurs pièces communes, voisinage journalier : voilà les servitudes qu’il avait eu la sottise de consentir.

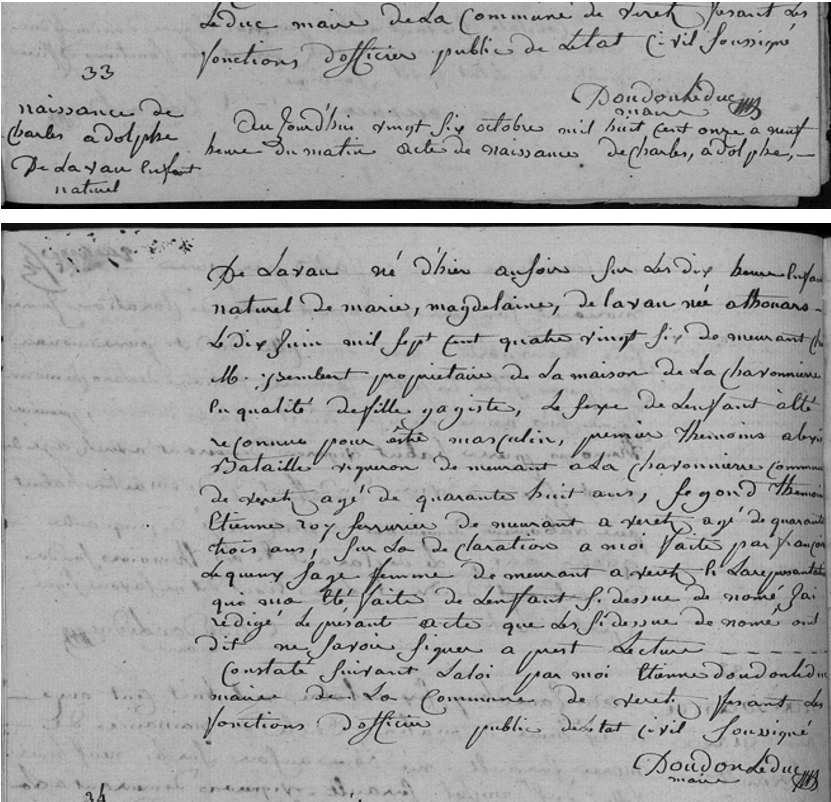

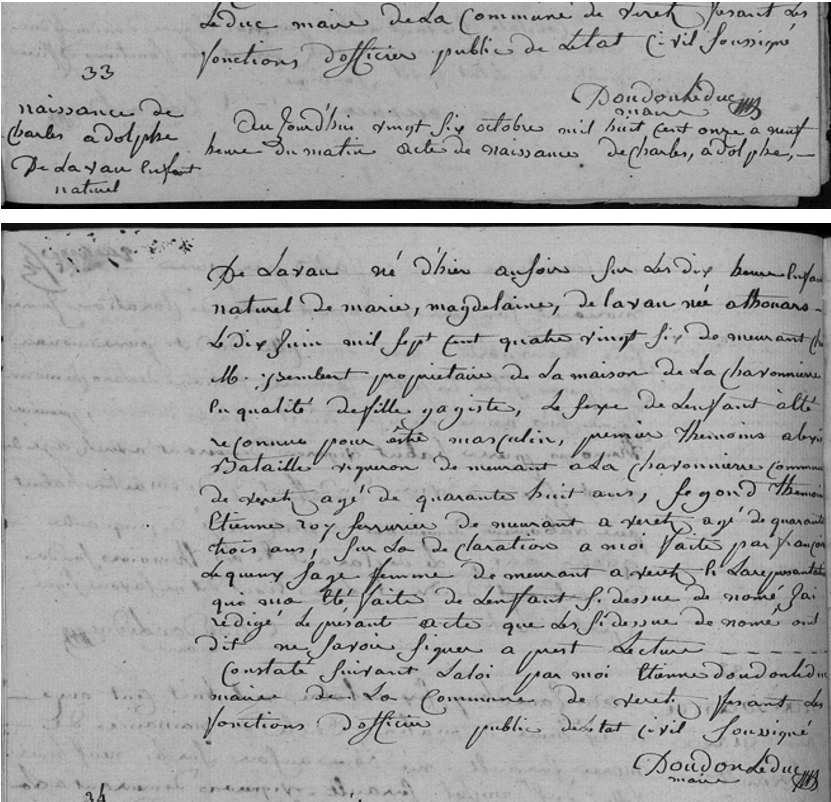

Acte de naissance de Charles Adolphe Delavau

Cliquez ici pour accéder à l'original pages 180 et 181.

Bientôt Madame Courier et Manette Delaveau, la servante d’Izambert1 , se prirent de querelle. Si l’on en croit Courier, « cette fille a menacé Madame Courier, a voulu la frapper, l’aurait frappée sans la présence de témoins, l’a injuriée gravement en la traitant avec les expressions les plus outrageantes, ajoutant qu’elle se vengerait de Monsieur et de Madame Courier, qu’on ne la connaissait pas, qu’on ne savait pas de quoi elle était capable, et que quand elle aurait fait son coup, sans vouloir expliquer lequel, elle quitterait le pays. » ― « Je dénie, dit l’autre, les faits articulés par le sieur Courier et je soutiens au contraire que c’est moi Izambert et ma domestique qui avons à nous plaindre d’injures et de menaces de la part du sieur et dame Courier. » ― Qui croire ? Il serait oiseux de chercher à démêler les torts. Toujours est-il que la situation n’était plus tenable. Courier imagina alors une façon très simple de se débarrasser d’Izambert et de sa séquelle.

Le 18 octobre 1818, le sieur Izambert sorti de la Chavonnière, veut y rentrer ; le sieur Courier l’en empêche ; il refuse de lui ouvrir la porte… Le même jour, il se présente de nouveau, même refus. En vain il observe qu’il n’est sorti de chez lui que momentanément, que ne pouvant penser que la porte lui serait fermée, il n’avait emporté pour ses gens et pour lui, ni argent, ni effets.

En vain il demande à rentrer pour au moins prendre l’argent et les choses de première nécessité. Le sieur Courier persiste à refuser la porte et le sieur Isambert (sic) est obligé de se retirer avec sa domestique.

Nul autre asile que l’auberge ne lui est ouvert dans cette extrémité, et il y va s’y loger avec ses domestiques…

Le lendemain, le sieur Isambert se présente encore à la Chavonnière. M. le maire est avec lui et deux témoins. Le sieur Courier refuse encore l’entrée ; mais cette fois, ce n’est pas au sieur Isambert, c’est seulement à sa domestique.

« Mon épouse, dit Monsieur Courier mourrait de frayeur, après les injures qu’elle a reçues de cette femme.

Le 3e refus est encore constaté par un procès-verbal, que M. le maire, présent, rédige et qu’il fait signer aux témoins.

Le sieur Isambert, définitivement chassé de son domicile, est obligé de recourir à la justice. Il assigne au tribunal pour obtenir, par provision, de rentrer chez lui, et au principal la résolution du contrat.

Jugement du 24 octobre qui ordonne la rentrée provisoire.

« Le lendemain, 25, le sieur Isambert, se présente à la Chavonnière ; on l’y laisse entrer ; il s’y établit avec ses gens.

Neuf jours seulement après, le 2 novembre, il sort pour ses affaires, vers les trois heures et demie, et quand, à 6h de la mêm

e soirée, il veut rentrer, il trouve la porte fermée aux verrous, et ne peut, quelque chose qu’il fasse, se la faire ouvrir.

Il se rend auprès du maire, qui le renvoie, avec le garde-champêtre, pour se représenter à la Chavonnière. Il y va avec le garde et des témoins. On frappe et refrappe à coups redoublés. Le sieur Courier n’ouvre ni ne fait ouvrir. Une lumière, qui se voyait dans le bâtiment, s’éteint, et le sieur Izambert est encore, comme trois fois déjà, obligé de se retirer ; il retourne à l’auberge. »

L’infortuné2 Isambert est de nouveau contraint de recourir à la justice. Il ne faut pas être grand clerc pour prévoir la sentence du tribunal. Par arrêt du 5 janvier 1819, la fameuse « réserve de jouissance » était convertie en une somme annuelle que Courier devait payer à Isambert, sans préjudice des dommages-intérêts évalués à 800 fr (Jugement du 16 mars 1819). L’affaire ne fut terminée que par le jugement du 7 février 1820 qui condamnait Courier à payer à Isambert la somme de 309 fr pour dépense extraordinaire pendant 103 jours, à raison de 3fr par jour ; celle de 90fr pour la nourriture du cheval pendant 82 jours, celle de 51fr 05 pour frais de signification, etc., celle de 18fr pour dégâts commis par les insectes dans le linge et dans les provisions du sieur Isambert, et celle de 25fr pour le transport de ses meubles et effets mobiliers, et aux dépens3.

elle est l’histoire de ce procès, fertile en incidents comiques que la passion exaspérée de Courier ne réussit pas à faire prendre au tragique. Notre sympathie irait plutôt à cet Izambert qui après avoir stipulé soigneusement en termes exprès, son droit de cohabitation, se voit un beau jour exclus de chez lui et forcé de demander « asile » à l’auberge de Véretz.

elle est l’histoire de ce procès, fertile en incidents comiques que la passion exaspérée de Courier ne réussit pas à faire prendre au tragique. Notre sympathie irait plutôt à cet Izambert qui après avoir stipulé soigneusement en termes exprès, son droit de cohabitation, se voit un beau jour exclus de chez lui et forcé de demander « asile » à l’auberge de Véretz.

Comment devient-il, sous la plume de Courier, l’homme le plus méprisé, le plus vil, le plus abject de toute la province ? Le serait-il que son droit n’en serait pas moins formellement établi par le contrat signé de Courier lui-même ?

Quelle raison enfin, de faire intervenir, dans un débat tout privé maire, juges, procureur, préfet ?

Dès ce premier procès, avec plus de passion que de logique, pamphlétaire haineux et mauvais avocat, Courier substitue à la discussion des faits les injures et les insinuations tout à fait étrangères à la cause. Aussi perd-il deux fois son procès : les juges le condamnent aux dépens, le public au ridicule4.»

Desternes et Galland ont effectué de nombreuses recherches et rédigé bien des contributions pour mieux faire connaître Courier. Nous l’avons dit, les travaux minutieux du premier ont donné naissance à son livre. Rendant compte de la parution de « Paul-Louis Courier et les Bourbons », le bulletin de l’année 1963 de l’association Guillaume Budé, sous la plume d’un certain J.M., dit, en quelques lignes (p. 372), tout le bien qu’il pense de cet ouvrage :

« L’auteur, ancien professeur au lycée Charlemagne, grand connaisseur de la Touraine, aujourd’hui décédé, a laissé un ouvrage d’un très vif intérêt. Impartial, documenté, dégagé de toute idéologie politique ou autre, M. Desternes nous restitue un Courier, caractère peu commode, libéral mais prudent, bon helléniste et excellent écrivain de pamphlets. Il nous restitue aussi l’atmosphère véritable dans laquelle vivait le France de la Restauration de 1816 à 1820 qui sans doute mérite pour être justement jugée d’être mieux connue... »

On ne nous en voudra pas si nous apportons une note assez divergente de l’avis dithyrambique de J.M. Cela ne concerne pas seulement l’ouvrage de Desternes mais particulièrement l’introduction de l’article publiée ci-dessus qui débute ainsi :

« Depuis quinze mois que, propriétaire de la forêt de Larçai, Paul-Louis bûcheron et marchand de bois prend soin de surveiller lui-même l’abattage de ses coupes et la façon de ses fagots, bourrées et cotrets, il guette une maison située non loin de sa forêt, « sur les hauts » de Véretz, faite à souhait pour lui qui rêve de venir s’établir à la campagne : la Chavonnière, tel est le nom de cette propriété qui appartenait à un certain Izambert. Or, Izambert ne veut point la vendre. Paul-Louis le circonvient, cache son jeu d’abord, puis découvert, fait des offres pressantes. Enfin, Izambert se décide ; mais maître du marché, il impose à l’acquéreur plusieurs obligations et stipule des réserves, une entre autres qui va être la source de querelles prochaines et de longues chicanes. »

Desternes prend de grandes libertés avec la vérité ! A le lire, l’impression est nette que Courier se conduit comme un rapace guigne sa proie ! Administrons-en la preuve en examinant les échanges épistolaires de Paul-Louis et de son épouse.

La Chavonnière

Le 30 janvier 1816, il écrit :

« J’ai vu I… Sa maison est bien ce qu’il nous faudrait. Elle est plus simple que je ne l’aurais cru en la voyant de loin. Il dit qu’il ne veut point la vendre. Cependant il me l’a fait voir dans le plus grand détail, et il me la vantait du ton d’un homme qui veut faire valoir sa marchandise. Moi je l’ai fort approuvé de ne point vouloir s’en défaire, et j’ai refusé de voir aussi les appartements qu’il voulait aussi me montrer... »

A la même période, Courier visite une maison près de la forêt : « J’allai hier plus loin que Larçai de l’autre côté de nos bois, voir une maison que Bénard5 nous a trouvée et qui nous convient à merveille quoi que ce soit une baraque, ou plutôt par la raison même que c’est une baraque. Il n’y aurait presque que les frais de contrat à débourser... » (Lettre du 1er février 1816).

Le 8 novembre, Courier revient sur cette question : « Je vais aujourd’hui à Larcai. Je verrai en passant la maison de cette bonne dame à qui j’ai parlé hier. Il paraît que cela nous convient. Une petite maison, avec logement séparé pour notre garde, quatre arpents de vignes et un jardin, le tout dans une exposition admirable, un air à rendre la santé, et la vie aux morts. »

Le mirage s’estompe dès le 9 novembre : « J’ai vu la maison de cette bonne dame. Cela pourrait nous convenir mais le prix n’a pas de bon sens... »

Le 14 novembre 1816, Courier entretient de nouveau Herminie sur cette question de l’acquisition d’une demeure : « Le colonel Métrot […] sort à l’instant de ma chambre ; il veut me vendre sa maison qui est comme tu sais extrêmement jolie, mais de peu de rapport. C’est à trois quarts de lieue de notre forêt. Il en paraît dégoûté et fort pressé de la vendre. Je le crois homme à faire souvent de mauvais marchés. Cette maison ne vaut que 20 ou 25 000 francs, mais pour nous cela serait excellent. Au reste il n’en donnerait que ce qu’elle vaut. »

le lendemain, Courier évoque encore cette question : « J’ai été hier à Larçai avec mon nouvel ami M. Petit, qui fait ce qu’il peut pour m’attraper. Il faut que j’aie une grande réputation de bonhomie. Ce colonel qui a fait la plus sotte acquisition du monde, prétend ainsi m'en revendre. Sa maison est le comble du ridicule. Elle a coûté cinquante mille écus et ne vaut pas 15 000 francs. Elle ne nous convient point et ne convient à personne... »

On peut imaginer que Courier voulait persister dans ses recherches mais il fut rattrapé par la maladie durant l’hiver 1816-1817 et dut s’éloigner de ses affaires de Touraine.

Un malheur ne venant jamais seul, le 18 novembre 1817 mourait Étienne Clavier.

Le 7 janvier 1818, de nouveau sur pied, il repart pour sa chère Touraine et écrit : « Il fait un temps divin. J’en veux profiter pour aller demain chez Isambert […] et puis pour établir mon logement chez [lui]. » Il continue : « Bidaut m’a dit en courant qu’on lui proposait de tous côtés des maisons pour moi. Nous verrons cela... »

’autre part, nous savons par sa lettre à son épouse du 9 janvier 1818, que Courier aimerait acheter le château de la Roche-Morin. Mais les fonds lui manquent.

’autre part, nous savons par sa lettre à son épouse du 9 janvier 1818, que Courier aimerait acheter le château de la Roche-Morin. Mais les fonds lui manquent.

Le 12 janvier, alors qu’il est hébergé par Isambert, il écrit : « Je vais voir ce matin une maison à vendre qui nous conviendrait à bien des égards. Mais elle appartient à un homme qui ne donne pas ses coquilles. […] Isambert est fou, il s’est mis dans la tête de m’attraper. Je lui offre des conditions très avantageuses et qui le mettraient à son aise ; il les refuse. J’en suis fâché, car sa maison nous conviendrait quoiqu’il y manque bien des choses. Nous n’aurions ni ferme ni prés. Tout cela se trouve à la maison que je m’en vais voir aujourd’hui. »

Courier retourne à Paris cependant qu’Herminie s’installe à Tours. Le 10 février 1818, il écrit : « Ne presse aucunement Isambert au sujet de la maison ; il faudra y faire une course pour voir si la chambre est bien arrangée et prête à me recevoir. Fais des amitiés à Manette cela est essentiel. J’espère que cette affaire se fera. »

Le 14 février, il revient sur le sujet : « Je trouve qu’il y a encore à réfléchir sur la maison d’Isambert : un étage à bâtir, ne fût-il que de deux chambres, est une furieuse entreprise pour moi. Nous l’habiterions peut-être comme elle est, mais enfin elle ne nous convient pas si parfaitement qu’il faille faire des sacrifices. Ce qui nous convient bien, c’est le long temps du paiement. »

Il renoue avec cette question le soir même : « Ne conclus rien avec Isambert car nous ne pouvons avoir de projets bien fixes. Si je me rétablis, j’entreprendrai des choses qui ne me permettront guère de quitter Paris et alors il me suffira d’avoir ma niche chez Isambert quand je voudrai couper du bois. »

On se rend compte combien Desternes travestit la vérité lorsqu’il écrit :

« Depuis quinze mois que, propriétaire de la forêt de Larçai, Paul-Louis bûcheron et marchand de bois prend soin de surveiller lui-même l’abattage de ses coupes et la façon de ses fagots, bourrées et cotrets, il guette une maison située non loin de sa forêt, « sur les hauts » de Véretz, faite à souhait pour lui qui rêve de venir s’établir à la campagne : la Chavonnière, tel est le nom de cette propriété qui appartenait à un certain Izambert. Or, Izambert ne veut point la vendre. Paul-Louis le circonvient, cache son jeu d’abord, puis découvert, fait des offres pressantes. Enfin, Izambert se décide ; mais maître du marché, il impose à l’acquéreur plusieurs obligations et stipule des réserves, une entre autres qui va être la source de querelles prochaines et de longues chicanes. »

La conclusion revient à Courier en personne lorsqu’il écrit dans le Pamphlet des pamphlets : « Dans tout ce qui s'imprime il y a du poison plus ou moins délayé, selon l'étendue de l'ouvrage, plus ou moins malfaisant. »

Jean-Pierre Lautman

[1] Et même un peu plus que cela puisque Charles Adolphe Delavau, « enfant naturel » de Marie Magdeleine Delavau (ou Delaveau), née à Thouars le 10 juin 1786, paroisse de Saint Laôn, demeurant chez M. Isambert, naquit à la Chavonnière le 25 octobre 1811. Cf. AD37, état-civil de la commune de Véretz, 1811, acte 33, pages 180 et 181. Isambert établi dans le centre de Larçay dont elle est toujours la concubine, Marie-Magdeleine y meurt le 25 octobre 1823, jour du 12e anniversaire de son fils. Celui-ci meurt à Tours le 1er mars 1827, âgé de 15 ans. A ce moment, il porte le patronyme d’Isambert, ce qui prouve qu’il a été légitimé par son père. Le couple Isambert-Delaveau eut un second enfant naturel : Léontine Isambert, légitimée comme son frère, et née à Tours le 25 novembre 1820.

|

[2] Il est avéré que « l’infortuné » Isambert bénéficiait de nombreux et inconditionnels soutiens, à commencer par celui du maire de Véretz. Son « infortune » prête à sourire.

|

[3] Desternes fait erreur, c’est Isambert qui fut condamné aux dépens. Débarrassé d’Isambert et de sa concubine, l’invivable Manette, Courier en exécution du jugement de Blois en appel du 17 février 1820 qui modifia le sentence du jugement arrêté à Tours le 5 janvier 1819, paya une indemnité moindre que celle qu’il avait proposée à Isambert.

|

[4] Desternes reprend dans son ouvrage, de la p. 77 à la p. 80, le passage qui commence plus avant avec « Ainsi Courier l’homme le moins fait pour aliéner son indépendance » et se termine à l’endroit où figure cette note.

|

[5] Bénard est le marchand de bois qui annonça à Courier que la forêt de Larçay était à vendre et que cette affaire rapporterait gros.

|

|

ouis Desternes (1864-1936) s’est fortement impliqué pour présenter l’œuvre de Paul-Louis Courier et la commenter. Regroupés par ses filles Suzanne et Édith, ses nombreux travaux donnèrent naissance en 1962 à son ouvrage « Paul-Louis Courier et les Bourbons. Le pamphlet et l’histoire » publié par « les Cahiers bourbonnais ».

ouis Desternes (1864-1936) s’est fortement impliqué pour présenter l’œuvre de Paul-Louis Courier et la commenter. Regroupés par ses filles Suzanne et Édith, ses nombreux travaux donnèrent naissance en 1962 à son ouvrage « Paul-Louis Courier et les Bourbons. Le pamphlet et l’histoire » publié par « les Cahiers bourbonnais ». epuis quinze mois que, propriétaire de la forêt de Larçai, Paul-Louis bûcheron et marchand de bois prend soin de surveiller lui-même l’abattage de ses coupes et la façon de ses fagots, bourrées et cotrets, il guette une maison située non loin de sa forêt, « sur les hauts » de Véretz, faite à souhait pour lui qui rêve de venir s’établir à la campagne : la Chavonnière, tel est le nom de cette propriété qui appartenait à un certain Izambert (sic). Or, Izambert ne veut point la vendre. Paul-Louis le circonvient, cache son jeu d’abord, puis découvert, fait des offres pressantes. Enfin, Izambert se décide ; mais maître du marché, il impose à l’acquéreur plusieurs obligations et stipule des réserves, une entre autres qui va être la source de querelles prochaines et de longues chicanes.

epuis quinze mois que, propriétaire de la forêt de Larçai, Paul-Louis bûcheron et marchand de bois prend soin de surveiller lui-même l’abattage de ses coupes et la façon de ses fagots, bourrées et cotrets, il guette une maison située non loin de sa forêt, « sur les hauts » de Véretz, faite à souhait pour lui qui rêve de venir s’établir à la campagne : la Chavonnière, tel est le nom de cette propriété qui appartenait à un certain Izambert (sic). Or, Izambert ne veut point la vendre. Paul-Louis le circonvient, cache son jeu d’abord, puis découvert, fait des offres pressantes. Enfin, Izambert se décide ; mais maître du marché, il impose à l’acquéreur plusieurs obligations et stipule des réserves, une entre autres qui va être la source de querelles prochaines et de longues chicanes. insi Courier l’homme le moins fait pour aliéner son indépendance, lui qui se sait d’humeur peu sociable, lui qui fait profession de misanthropie, s’engageait par contrat passé en bonne et due forme à cohabiter avec cet inconnu ! Même porte d’entrée, même cour, plusieurs pièces communes, voisinage journalier : voilà les servitudes qu’il avait eu la sottise de consentir.

insi Courier l’homme le moins fait pour aliéner son indépendance, lui qui se sait d’humeur peu sociable, lui qui fait profession de misanthropie, s’engageait par contrat passé en bonne et due forme à cohabiter avec cet inconnu ! Même porte d’entrée, même cour, plusieurs pièces communes, voisinage journalier : voilà les servitudes qu’il avait eu la sottise de consentir.

elle est l’histoire de ce procès, fertile en incidents comiques que la passion exaspérée de Courier ne réussit pas à faire prendre au tragique. Notre sympathie irait plutôt à cet Izambert qui après avoir stipulé soigneusement en termes exprès, son droit de cohabitation, se voit un beau jour exclus de chez lui et forcé de demander « asile » à l’auberge de Véretz.

elle est l’histoire de ce procès, fertile en incidents comiques que la passion exaspérée de Courier ne réussit pas à faire prendre au tragique. Notre sympathie irait plutôt à cet Izambert qui après avoir stipulé soigneusement en termes exprès, son droit de cohabitation, se voit un beau jour exclus de chez lui et forcé de demander « asile » à l’auberge de Véretz.