|

Ce petit discours d'Isocrate renferme beaucoup de traits, qui ne peuvent être sentis, à moins qu'on n'ait quelque connaissance de la Mythologie grecque et de ce genre d'éloquence fort goûté chez les anciens. On l'a traduit pour une personne parfaitement instruite de toutes ces choses, et pour qui les éclaircissements, que d'autres pourraient désirer, eussent été fastidieux. C'est ce qui a empêché d'y joindre aucune note.

A Madame Constance Pipelet.

Constance de Salm Dyck

Constance de Salm Dyck

ans ces derniers jours que j'ai passés, à mon grand regret, Madame, sans avoir l'honneur de vous voir, j'étais seul à la campagne. Là, ne sachant à quoi m'occuper, j'essayai de traduire quelques morceaux des auteurs de l'antiquité. Je croyais m'amuser à écrire en ma langue ce que je lisais avec tant de plaisir dans ces langues anciennes, et n'avoir qu'à mettre des mots pour des mots, quitte de tout soin quant à la pensée. Mais je me trouvai bien trompé. J'avais beau chercher des termes, je ne pouvais rendre à mon gré ce qui, dans mes auteurs, paraissait tout simple ; et plus le sens était clair et naturel, plus l'expression me manquait. Cependant, soit obstination, soit défaut d'autre distraction, soit dépit de trouver au-dessus de mes forces un travail qui m'avait paru d'abord si facile, je fis vœu, quoiqu'il m'en coûtât, de mettre à fin la traduction que j'avais commencée d'un petit discours grec. C'était l'éloge d’Hélène, composé, par Isocrate ; et pour soutenir mon courage dans cette entreprise, il me vint une idée, que vous appellerez comme il vous plaira ; pour moi, je la trouve un peu chevaleresque, si j'ose le dire. Ce fut de me figurer que je travaillais pour vous, madame ; que vous verriez avec plaisir cette copie, quelque faible qu'elle fût, d'un si beau modèle ; qu'ayant peint Sapho en vers dignes d'elle, vous ne seriez pas indifférente au portrait d'Hélène, de la plus célèbre des belles, à laquelle vous deviez, par le même esprit de corps, vous intéresser aussi bien qu'à la dixième Muse. Tout cela, comme vous voyez, madame, n'était qu'une fiction dont je me servais pour tromper ma propre paresse, par ce chimérique espoir de vous plaire ; car, au fond, j'avais résolu de ne jamais vous en parler. Mais admirez le pouvoir de l'imagination ! je ne me fus pas plutôt mis cette fantaisie dans l'esprit, que les difficultés disparurent ; et ce que je n'eusse pas fait en toute ma vie, peut-être, sans cette illusion, fut l'ouvrage de quatre jours.

ans ces derniers jours que j'ai passés, à mon grand regret, Madame, sans avoir l'honneur de vous voir, j'étais seul à la campagne. Là, ne sachant à quoi m'occuper, j'essayai de traduire quelques morceaux des auteurs de l'antiquité. Je croyais m'amuser à écrire en ma langue ce que je lisais avec tant de plaisir dans ces langues anciennes, et n'avoir qu'à mettre des mots pour des mots, quitte de tout soin quant à la pensée. Mais je me trouvai bien trompé. J'avais beau chercher des termes, je ne pouvais rendre à mon gré ce qui, dans mes auteurs, paraissait tout simple ; et plus le sens était clair et naturel, plus l'expression me manquait. Cependant, soit obstination, soit défaut d'autre distraction, soit dépit de trouver au-dessus de mes forces un travail qui m'avait paru d'abord si facile, je fis vœu, quoiqu'il m'en coûtât, de mettre à fin la traduction que j'avais commencée d'un petit discours grec. C'était l'éloge d’Hélène, composé, par Isocrate ; et pour soutenir mon courage dans cette entreprise, il me vint une idée, que vous appellerez comme il vous plaira ; pour moi, je la trouve un peu chevaleresque, si j'ose le dire. Ce fut de me figurer que je travaillais pour vous, madame ; que vous verriez avec plaisir cette copie, quelque faible qu'elle fût, d'un si beau modèle ; qu'ayant peint Sapho en vers dignes d'elle, vous ne seriez pas indifférente au portrait d'Hélène, de la plus célèbre des belles, à laquelle vous deviez, par le même esprit de corps, vous intéresser aussi bien qu'à la dixième Muse. Tout cela, comme vous voyez, madame, n'était qu'une fiction dont je me servais pour tromper ma propre paresse, par ce chimérique espoir de vous plaire ; car, au fond, j'avais résolu de ne jamais vous en parler. Mais admirez le pouvoir de l'imagination ! je ne me fus pas plutôt mis cette fantaisie dans l'esprit, que les difficultés disparurent ; et ce que je n'eusse pas fait en toute ma vie, peut-être, sans cette illusion, fut l'ouvrage de quatre jours.

Maintenant je devrais m'en tenir à ma première résolution, et vous cacher le miracle que vous avez fait, de peur que vous n'en ayez honte. Cependant, si cette lecture pouvait vous amuser un quart d'heure seulement, ce serait quelque chose pour vous, madame, et beaucoup pour moi. S'il arrive le contraire, je ne serai pas plus coupable que les gens à la mode, les acteurs merveilleux, les écrivains sublimes, le jeu, les journaux, l'Opéra, qui vous ennuient bien tous les jours et à qui vous le pardonnez. D'ailleurs, je me souviens d'avoir lu, qu'autrefois le comte de Bussy, se trouvant à la campagne, comme moi, militaire aussi désœuvré que je l'étais à L***, traduisit, de l'antique, les amours d’Hélène, et qu'encore qu'il n'eût écrit que pour amuser son loisir, il ne laissa pas d'adresser ce qu'il avait fait, si ce fut à madame de Sévigné, ou bien à madame de Lafayette, je ne sais, et peu importe ; suffit que ce fut à une femme de beaucoup d'esprit. Je ne suis pas Bussy ; mais, madame, il est beau de vouloir l’imiter, comme a dit un poète : je l'imite fort bien en ce que je vous adresse ceci, moins heureusement sans doute dans le reste ; mais c'est de quoi vous allez juger : car, sans y penser, vous voilà comme engagée à m'écouter.

Mais avant d'entendre Isocrate lui-même, il est bon que vous sachiez à quelle occasion il composa ce discours. Un autre orateur de ce temps-là, dont le nom n'est pas venu jusqu'à nous, ayant prononcé publiquement l'éloge d’Hélène, Isocrate, peu satisfait de ce qu'il en avait dit, voulut traiter le même sujet. Remarquez, je vous prie, madame, ce trait de l'ancienne galanterie. Au milieu des troubles de la Grèce, menacée des armes de Philippe, et déchirée par les factions, ces orateurs dont l'éloquence gouvernait le peuple et l'État, suspendaient les grandes discussions de la paix et de la guerre, et ajournaient en quelque sorte le salut public, pour faire l'éloge de la beauté. Comparez à cela, s'il vous plaît, les doux propos et les fleurettes de nos petits maîtres modernes, à quoi se réduisent aujourd'hui tous les honneurs qu'on rend aux belles, et admirez combien ce titre, quoiqu'on en puisse dire, a perdu chez nous de ses prérogatives. Pour moi, bien loin de convenir de la grande supériorité que nous nous attribuons à cet égard sur les anciens, je soutiens que plus on remonte dans l'antiquité, plus on retrouve les vrais principes de la galanterie ; et j'ai vu des femmes, aux lumières desquelles on pouvait s'en rapporter, regretter en cela la simplicité des temps héroïques, aussi supérieure, selon elles, à tout le clinquant d'aujourd'hui, que la poésie d'Homère l'est aux Bouquets à Iris. Pour traiter à fond cette matière, il en faut savoir plus que moi. Ce ne sont pas toutefois les observations qui me manquent, mais l'art de les développer ; et si je me tais, c'est plutôt faute d'expressions que d'idées. En un mot, madame, tout tombe depuis un certain temps ; et ce culte de la beauté que nous appelons galanterie penche comme les autres vers sa décadence. Voilà une chose, convenez-en, dont vous ne vous doutiez guère ; de vous-même vous ne vous en seriez jamais aperçue, et il n'y avait qu'Isocrate qui put vous faire cette remarque, en vous apprenant quels hommages vous eussiez reçus de son temps.

Dans le dessein qu'il annonce de faire l'éloge d'Hélène, il commence naturellement par parler de son origine.

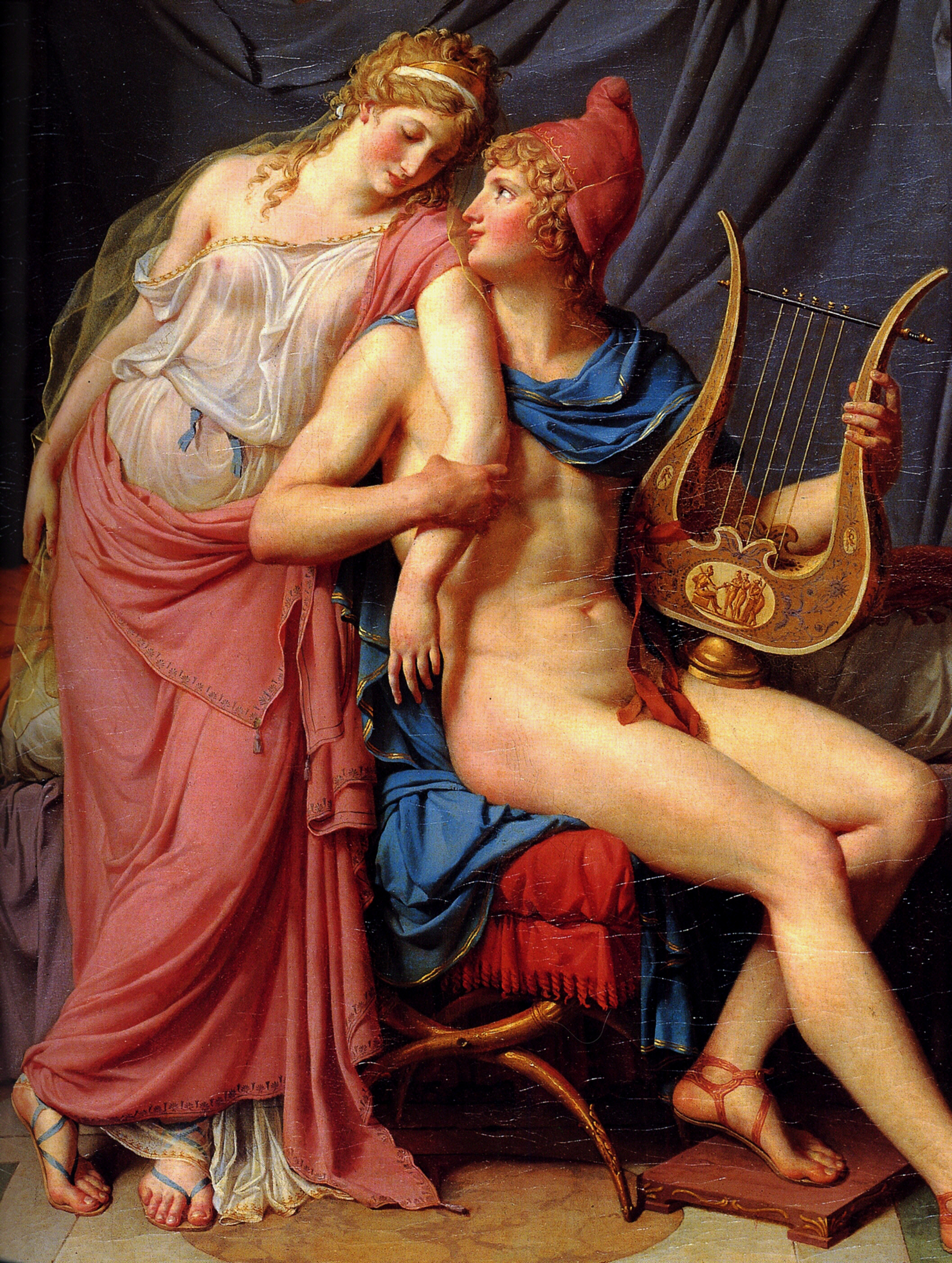

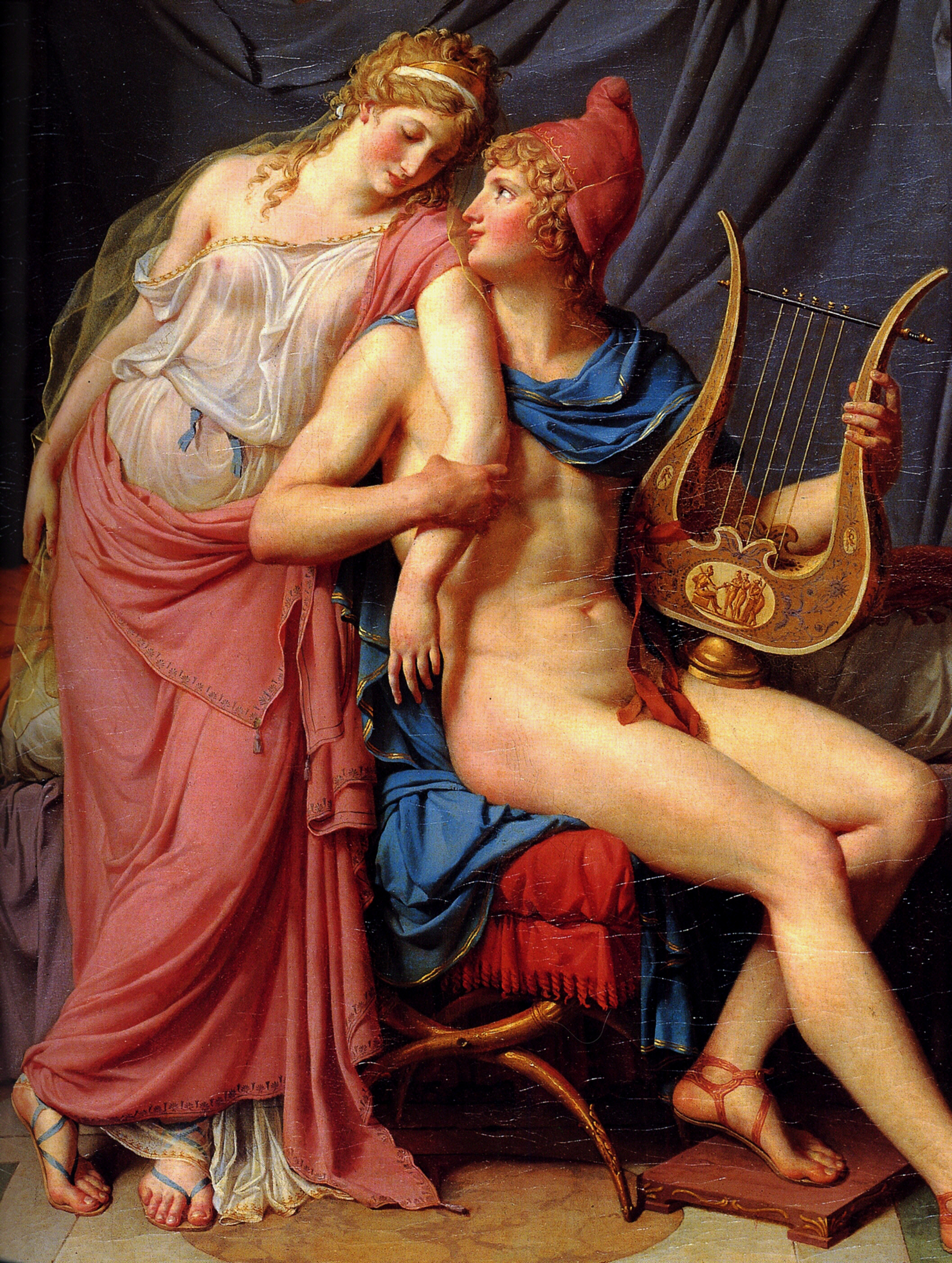

Hélène et Pâris (1788) par David

Hélène et Pâris (1788) par David

« Elle fut, dit-il, la seule de son sexe, parmi tant d'enfants de Jupiter, dont ce Dieu daigna se déclarer le père. Quelque tendresse qu'il eût pour le fils d'Alcmène, Hélène lui fut encore plus chère ; et dans les dons qu'il leur fit, ses plus précieuses faveurs furent d'abord pour sa fille ; car Hercule eut en partage la force à qui rien ne résiste, Hélène la beauté qui triomphe de la force même. S'il eût voulu leur épargner toutes les misères de la vie, et les faire jouir en naissant de la félicité suprême, il n'en eût coûté que de l'ambroisie, et le maître de l'Olympe y eût aisément trouvé des places pour ses enfants, auxquels n'auraient manqué ni l'encens, ni les autels. Mais son dessein n'était pas qu'ils prissent rang parmi les dieux, avant de l'avoir mérité autrement que par leur naissance : il voulait non que le ciel les reçût, mais qu'il les demandât, et qu'à leur égard l'admiration seule forçât les vœux de la terre. Sachant donc que cette gloire qui devait les conduire à l'immortalité, ne s'acquiert point dans la langueur d'une vie oisive et cachée, mais se dispute au grand jour, comme un prix que l'univers adjuge au plus digne, il multiplia pour eux les périls et les aventures, dans lesquels Hercule, défaisant les monstres et punissant les brigands, se servait de sa force à exterminer le crime ; Hélène, armant pour sa conquête les plus vaillants hommes d'alors, et ajoutant à leur courage l'aiguillon de la rivalité, employait ses charmes à faire briller la vertu.

» Elle ne faisait encore que sortir de l'enfance, quand Thésée l'ayant vue dans un chœur de jeunes filles, fut frappé de cette beauté, qui à peine commençant d'éclore, effaçait déjà toutes les autres. Accoutumé à tout vaincre, ce fut à lui, cette fois, de céder à tant de grâces ; et quoiqu'il eût dans son pays tout ce qui pouvait satisfaire les désirs et l'ambition, croyant dès lors n' avoir rien s'il ne possédait Hélène, et n'osant la demander (parce qu'il savait que les Oracles devaient disposer d'elle), il résolut de l'enlever, dans Sparte, au milieu de sa famille, sans se soucier, ni de ses frères, Castor et Pollux, ni des forces qui la gardaient, ni des périls auxquels il semblait ne pouvoir échapper dans cette entreprise. Il l'exécuta cependant, aidé d'un seul de ses amis, qui voulant à son tour enlever aux enfers la fille de Cérès, lui demanda le même secours. Thésée voulut l'en détourner, en lui remontrant les dangers, les obstacles insurmontables et la témérité d'aller braver la mort dans son empire. Mais le voyant obstiné, il partit avec lui, car il ne crut pas pouvoir rien refuser à un homme auquel il devait Hélène.

» De tout-autre on pourrait dire qu'il se faisait par là plus de tort à lui-même que d'honneur à Hélène, et que cette conduite marquait moins le .mérite de l'héroïne que là folie de son amant. Mais il s'agit de Thésée, qui n'était pas tellement dépourvu de sens, ni de femmes, que d’attacher tant de prix à des conquêtes vulgaires ; il était homme sage ; il se connaissait en beautés ; ce qu'il estimait Hélène prouve ce qu'elle valait dès-lors ; et pour toute autre femme qu'elle, c'eût été assez de gloire d’avoir inspiré tant d'amour à un héros tel que Thésée. En effet, on sait que, parmi ceux qui ont réussi comme lui à immortaliser leur nom, il ne s'en trouve point dont le caractère, bien examiné, ne laisse toujours quelque chose à désirer : aux uns la prudence a manqué, aux autres l'audace ou l'habileté ; mais je ne vois pas ce qu'on pourrait dire avoir manqué à Thésée, dont la vertu me paraît de tout point si accomplie, qu'il ne s'y peut rien ajouter. Ici, puisque j'en suis venu à parler de ce héros, me blâmera-t-on si je m’arrête à louer en peu de mots ses grandes qualités ? Et par où pourrai-je mieux faire l'éloge d’Hélène, qu'en montrant combien ses admirateurs furent eux-mêmes dignes d'être admirés ? On juge par soi des choses de son temps. Nous avons mille moyens de prendre une juste idée des hommes et des faits plus rapprochés de nous; mais sur ce que le passé dérobe à nos regards, lorsqu'il s'agit de personnages dont rien ne reste que le bruit de ce qu'ils-furent autrefois, nous ne pouvons que suivre le jugement de ceux qui, vivant avec eux dans ces temps reculés, se montrèrent vaillants et sages.

Thésée (Herculanum près de Pompéi)

Thésée (Herculanum près de Pompéi)

» Rien donc ne me paraît plus à la louange de Thésée, que d'avoir su, étant contemporain d'Hercule, égaler sa gloire à celle de ce héros ; car leur plus grande ressemblance n'était pas dans leur manière de s'armer et de combattre, mais dans l'usage qu'ils firent l'un et l'autre de leur puissance, et surtout dans leur constance à servir l'humanité par des entreprises dignes du sang dont ils étaient issus. La seule différence qui se remarque entre eux, c'est que les actions de l'un furent plus éclatantes, celles de l'autre plus utiles. Hercule, soumis dès sa naissance aux ordres d'un tyran cruel fut condamné à des travaux difficiles et périlleux, mais dont il ne résultait, le plus souvent, aucun avantage, ni pour lui, ni pour les autres. Thésée, maître de lui-même, chercha des dangers où la gloire de vaincre fut accompagnée de la reconnaissance publique, et voulut que tous ses titres à l'admiration des hommes fussent autant de bienfaits. Car, sans attaquer le Ciel, sans faire violence à la nature, sans aller chercher aux bornes du monde une gloire stérile, en détruisant les monstres qui désolaient l'Attique, exterminant les brigands dans toute la Grèce, punissant partout l'injustice et protégeant l'innocence, mais surtout en délivrant son pays de l'exécrable tribut qu'il payait aux Crétois, ce prince montra qu'il songeait bien moins à faire briller son courage, qu'à s'en servir utilement pour procurer à sa patrie et aux peuples de la Grèce, tous les avantages qui résultent de la paix intérieure, et de la facilité des relations réciproques.

» Ces grandes choses, dont la mémoire doit être éternelle, ne forment encore que la moindre partie de sa gloire, si on les compare à la conduite qu'il tint dans le gouvernement d'Athènes. Car, qu'était-ce qu'Athènes avant lui ? Un peuple sans frein, un État sans lois, où chacun abusant du pouvoir passager que le hasard lui donnait, travaillait de concert à la ruine publique, et ressentait lui-même tout le mal qu'il faisait. Thésée, à la mort de son père, trouva le désordre et la confusion parvenus au point que les citoyens, en proie aux attaques du dehors et à leurs propres fureurs, se défiant autant les uns des autres que de l'ennemi commun, avaient sans cesse la crainte dans le cœur et le fer à la main. Nulle propriété n'était assurée, nulle autorité respectée. La force était la seule loi. Malheur à qui ne pouvait défendre ce qu'il possédait ; heureux qui pouvait conserver ce qu'il avait usurpé ; ou, pour mieux dire, tous étaient également misérables : les opprimés ne voyant point de termes à leurs maux, et les oppresseurs menacés des violences qu'ils exerçaient, se craignant non seulement l'un l'autre, mais redoutant jusqu'à ceux qu'ils faisaient trembler ; aussi esclaves que tyrans et plus malheureux que leurs victimes. Mais, sous Thésée, on vit bientôt succéder à ce chaos, l'ordre et l'harmonie. Comme sa valeur éloignait tout danger à l'extérieur, sa sagesse établit au dedans le calme et la concorde. D'abord jugeant avec raison que rien ne pourrait dissiper les haines, et réunir les citoyens sous une commune loi, tant que la nation, dispersée par bourgades et par cantons, renfermerait pour ainsi dire autant de factions que de familles, il commença par rassembler le peuple entier dans une seule ville, qui, en peu de temps, devint la plus florissante de la Grèce. Ensuite il lui donna des lois, dont il établit pour fondement la souveraineté du peuple, et le droit qu'il étendit à tous les citoyens de prendre part aux affaires publiques ; car pour lui, quelle que fût la forme du gouvernement, il ne pouvait perdre l'empire que lui assuraient ses vertus, et il aimait mieux se voir le chef d'une nation libre et fière, que le maître d'un troupeau d'esclaves. Les Athéniens, de leur côté, loin de se montrer jaloux du pouvoir qu'il conservait, voulurent, au contraire, qu'il tînt de leur confiance une seconde fois l'autorité absolue à laquelle il avait renoncé, ne doutant pas qu'il ne leur valût mieux dépendre de lui que d'eux-mêmes. On vit alors ce spectacle extraordinaire : un roi qui voulait que son peuple fut maître, un peuple qui priait son souverain de régner, un chef tout puissant dans une république, et la liberté sous la monarchie. Aussi ses maximes n'étaient-elles pas celles de la plupart dés princes, qui se croient faits pour jouir en repos du travail d'autrui, et nourrir leur propre mollesse de la sueur de leurs sujets. Thésée se croyait obligé de travailler lui seul pour le repos de tous, et d'assurer à ceux qui vivaient sous ses lois, la paix et le bonheur, en prenant pour lui les fatigues et les dangers. C'est ainsi qu'il régna longtemps, sans employer, pour se maintenir, ni alliances, ni secours étrangers, n'ayant de garde que son peuple, et d'ennemis que ceux de l'État. La sagesse et la douceur de son gouvernement se retrouvent encore aujourd'hui dans nos lois et dans nos mœurs.

Menelas

Menelas

» Qu'on se figure à présent ce que devait être celle qui non seulement fut préférée par un héros de ce caractère à toutes les femmes de son temps, mais dont la beauté à peine formée triompha d'une vertu si rare, au point de l'amener à une démarche, qui faite pour toute autre qu'Hélène, eût été le comble de la folie et de la témérité. Ici le prix de l'objet justifie seul l'entreprise ; et peut-être, au temps où vivait Thésée, n'était-il point d'homme, qui se sentant comme lui digne de la posséder, n'eût tenté ce qu'il exécuta pour y parvenir. Du reste, il faut avouer qu'on ne peut guère exiger de preuve plus sensible, ni de témoignage plus éclatant du mérite d'Hélène, que ce que fit Thésée pour s'en rendre maître.

» Mais, de peur qu'on ne m'accuse d'abuser ici de la réputation de son premier amant, pour la faire briller d'une gloire empruntée, je passe à l'examen des autres époques de sa vie. Ayant perdu tout espoir de revoir jamais Thésée, demeuré captif aux enfers, dans cette généreuse entreprise, où, quittant sa maîtresse pour servir son ami, il perdit l'un et l'autre avec la liberté ; après lui, elle vit bientôt, de retour à Lacédémone, tout ce qu'il y avait de rois et de princes dans la Grèce, faire éclater pour elle les mêmes sentiments. Car chacun d'eux pouvant, dans son propre pays, se choisir une femme parmi les plus belles, ils aimaient mieux venir à Sparte demander Hélène à son père ; et avant qu'on pût soupçonner lequel serait préféré, les espérances étant égales, ainsi que les prétentions, et la palme suspendue, comme il était aisé de prévoir que le possesseur d'une beauté si vantée, aurait tout à craindre de la part de ses rivaux connus ou cachés, tous les prétendants firent serment que, quel que fût celui qui l'obtiendrait, le premier qui tenterait de la lui ravir aurait pour ennemis tous les autres, chacun d'eux croyant assurer son bonheur par cette précaution. En cela tous s'abusaient, hors Ménélas ; mais sur le reste, on vit bientôt qu'ils ne s'étaient pas trompés, et que d'un bien si envié la garde était plus difficile encore que l'acquisition.

» En effet, peu de temps après survint, entre les déesses, cette fameuse querelle, de laquelle Pâris fut établi juge, et l'une d'elles lui promettant de le rendre invincible à la guerre, l'autre de le faire régner sur toute l'Asie, la troisième de l'unir à Hélène, dans l'impossibilité de fixer son jugement sur ce qui s'offrait à sa vue, arbitre confus de tant de beautés trop éblouissantes pour des yeux mortels, et réduit à se décider par la seule comparaison des dons qui lui étaient offerts, il préféra, à tout le reste, le titre d'époux d'Hélène et de gendre de Jupiter. Car il ne faut pas croire que le plaisir seul l'eût déterminé (encore que ce motif ne soit pas sans force, même aux yeux des sages) s'il n'eût réfléchi que la plus haute fortune est souvent le partage du moindre mérite, et que mille autres après lui s'illustreraient par des victoires, tandis que bien peu se pourraient vanter d'être en même temps issus et alliés du maître des dieux. D'ailleurs par un calcul tout simple, forcé de choisir entre trois déesses, et devant opposer à la haine de deux, l'amitié d'une seule, pouvait-il ne pas se décider pour celle dont la faveur lui promettait les plus douces jouissances de la vie, et dont la haine seule eût empoisonné toutes les faveurs des deux autres ? Il n'est point d'esprit raisonnable qui ne trouve dans ces motifs de quoi justifier le choix que fit Pâris ; et si on l'en voit blâmé, ce n'est que par ceux dont l'opinion se règle sur les événements et sur l'apparence des choses ; erreur où il faut les laisser. Car enfin, que dire à des gens qui prétendent, en cette affaire, voir plus clair que Pâris, qui appellent d'un arrêt auquel s'en rapportent les dieux, et osent taxer de peu de jugement celui que tout l'Olympe reconnut pour juge ?

La guerre de Troie

La guerre de Troie

» Ce qui m'étonne, quant à moi, c'est qu'on puisse dire qu'il eut tort de vouloir vivre avec Hélène, pour qui moururent tant de rois. Comment d'ailleurs Pâris eût-il méprisé la beauté, dont les dieux se montraient à lui si jaloux ? Et que pouvait une déesse lui offrir de plus séduisant que ce qu'elle-même estimait le plus ? Quel homme enfin, eût dédaigné cet objet de tant de vœux, dont la Grèce entière ressentit la perte, comme si on lui eût ôté ses dieux et ses temples, et dont la possession rendit le barbare aussi orgueilleux que l'aurait pu faire la plus belle victoire remportée sur nous ? Car depuis longtemps diverses offenses avaient donné lieu, de part et d'autre, à des plaintes, sans jamais produire de rupture ouverte ; mais Hélène ravie arma tout d'un coup l'Europe et l'Asie. Des peuples que rien jusque-là n'avait pu porter à se combattre, pour elle seule se firent une guerre, la plus grande et la plus terrible qu'on eût encore vue, mais dans laquelle rien ne parut aussi surprenant que l'obstination des deux partis. Car les Troyens pouvant, s'ils eussent voulu rendre Hélène, arrêter le cours de tant de maux, et prévenir leur propre ruine, et les Grecs, en l'abandonnant, retrouver chez eux la paix et le repos ; un tel sacrifice leur parut à tous impossible : mais les uns pour la conserver, virent pendant dix ans leurs champs dévastés et leurs toits livrés aux flammes ; les autres, plutôt que de la perdre, se laissèrent vieillir loin de leur patrie, et pour la plupart ne revirent jamais leurs dieux domestiques. Or, une guerre si désastreuse, ne se faisait, ni pour Pâris, ni pour Ménélas, mais pour décider, une grande querelle entre les deux moitiés du monde, dont chacune croyait triompher de l'autre en lui enlevant Hélène. Et tel était l'intérêt que prenaient à cette guerre, non seulement les nations qui s'y trouvaient engagées, mais même les dieux, que plusieurs de leurs enfants, qui devaient périr devant Troie, y furent envoyés par eux-mêmes. Ainsi connaissant les, destins, Jupiter ne laissa pas d'y faire aller Sarpédon, Neptune Cycnus, Thétis, Achille, l'Aurore Memnon ; trouvant qu'il était plus glorieux et plus digne de ces héros, de mourir dans les combats livrés pour Hélène, que de vivre sans partager l'honneur de tant d'exploits fameux. Et comment auraient-ils songé à réprimer, dans leurs enfants, une ardeur qu'ils justifiaient par leur propre exemple ? Car, si pour l'empire du Ciel ils combattirent les géants, pour Hélène, ils firent plus, ils tournèrent leurs armes les uns contre les autres.

Leda, fille de Thestios dont Jupiter tomba amoureux

Leda, fille de Thestios dont Jupiter tomba amoureux

» Voilà ce que peut la beauté, dont l'empire s'étend jusques sur les dieux, et réduit souvent Jupiter lui-même à la condition des mortels. Partout ce dieu montre ce qu'il est, et s'annonce en maître du monde ; mais auprès de Léda ou d'Alcmène, que lui serviraient la foudre et ce sourcil qui fait tout trembler ? Ailleurs il commande, mais là il demande et obtient si peu, qu'il est obligé de tromper ce qu'il aime. Il ne peut, à moins de passer pour un autre, être heureux dans ses amours ; inférieur alors aux créatures même, dont il emprunte la forme, qui plaisent sans imposture, et dans le bonheur qu'elles goûtent, ne doivent rien à l'erreur. La beauté ayant les mêmes droits dans le ciel que sur la terre, il ne faut donc pas s'étonner que les dieux aient combattu pour elle. Leurs querelles n'eurent jamais un plus digne objet. Rien n'est si précieux que la beauté, qui fait le prix de toutes choses. C'est par elle que tout plaît, et rien sans elle ne peut être ni aimé ni admiré. Toute autre qualité s'acquiert, se perfectionne par l'art ou par l'exercice ; la nature seule donne la beauté avec l'existence, et nul n'en peut avoir que ce qu'il a reçu de la nature. Il n'est étude ni artifice qui puissent (encore que la plupart se persuadent le contraire) ni la suppléer où elle manque, ni même l'accroître où elle est. Car c'est un trésor dont les dieux se sont réserve la distribution. Certains avantages sont utiles à ceux seulement qui les ont, odieux ou dangereux aux autres. La force inspire de la crainte, la richesse de l'envie. La beauté ne produit qu'amour et admiration. Elle seule n'a point d'ennemis, et n'en peut jamais avoir. Car tous ces biens, tels que la force, la richesse, la gloire même, ceux qui les possèdent en jouissent seuls ; au lieu que la beauté semble être le bien de tous ceux qui ont des yeux, et n'avoir été donnée à quelques individus que pour le bonheur de tous. Les qualités, même les plus louables, de l'esprit et du cœur, veulent du moins être connues pour qu'on les prise ce qu'elles valent, et n'obtiennent qu'avec le temps les sentiments qu'on leur accorde. La beauté, pour se faire aimer, n'a besoin que de paraître. Un avantage qu'elle a d'ailleurs sur tous les dons naturels ou acquis, c'est qu'en même temps qu'elle plaît, elle inspire le désir de plaire : par-là elle polit les mœurs et fait le charme de la vie ; par-là elle excite, dans une âme noble, l'enthousiasme de la gloire, et fait éclore plus de vertus que toutes les leçons de la morale et de la philosophie ; elle allume le génie, et les arts qu'elle a créés, lui doivent leurs chefs-d’œuvre comme leur origine, ayant tous pour unique but de plaire et d'instruire par l'image du beau prise dans la nature. Mais, si cette image a le pouvoir de captiver l'âme et de charmer à la fois le sens et la pensée, que sera-ce du modèle ? Et combien doit être sublime en elle-même une chose dont la seule représentation est si ravissante ! Pour moi, je ne vois rien qui tienne tant de la Divinité, rien qui s'attire si aisément les hommages de la terre. Un héros couronné dé gloire, ayant gagné des batailles, pris des villes, fondé des empires, éprouve qu'il est plus aisé de conquérir l'univers, que de s'en faire adorer, et au prix de tant de travaux, il obtient à peine, en mourant une place entre les demi-dieux. Une belle n'a besoin que de naître pour se voir au rang des déesses ; sitôt qu'elle apparaît au monde, elle jouit de son apothéose. Il n'est pas question de la placer au ciel ; on suppose qu'elle en vient, et tous les vœux qu'on lui adresse sont pour la retenir sur la terre. C'est ainsi qu'Hélène adorée vit les peuples et les Dieux combattre à qui la posséderait.

» A dire vrai, ce n'était pas simplement une belle, mais un miracle d'attraits et de perfections. Elle parut telle à Thésée, qui en avait vu tant d'autres, et depuis, qu'elle impression ne fit-elle pas sur Pâris, qui avait vu Vénus même ? Jamais beauté n'obtint un suffrage si flatteur de juges si éclairés. Après cela, faut-il s'étonner qu'elle entraînât sur ses pas une jeunesse idolâtre ? Les vieillards même, pour la suivre, passèrent les monts et les mers. Elle charmait tout le monde ; mais, ce qu'on ne peut trop admirer, c'est que, ayant eu tant d'amants, elle les conserva tous. Ayant été tant de fois mariée, enlevée, surprise, dérobée à elle-même, ou aux autres, elle ne fut jamais quittée ; et tandis que les autres femmes, à force de tendresse et de fidélité, se peuvent à peine assurer un cœur, elle sut les fixer tous, et ne se fixa jamais. Le mérite de ses amants donne une grande idée du sien. La préférence qu'elle obtint d'eux montre combien elle l'emportait sur les beautés de son temps ; mais leur constance la met au-dessus de toute comparaison ; surtout lorsqu'on réfléchit qu'elle ne les trompait en rien, qu'elle n'employait pas même avec eux les plus innocents artifices en usage parmi les belles ; qu'elle ne savait ni allumer une passion par des avances, ni l'attiser par des froideurs, ni l'entretenir par des espérances ; qu'en un mot, elle ne ménageait ni les rigueurs ni les faveurs, n'ayant pas même les éléments de ce qu'on appelle coquetterie, soit qu'alors ce grand art ne fut pas encore inventé, soit, comme il est plus vraisemblable, qu'elle crût pouvoir s'en passer. Dans cette foule d'adorateurs, elle n'en flattait aucun d'une préférence exclusive. Elle ne cachait point à l'un le bien qu'elle voulait à l'autre. Ménélas, quand il l'épousa, savait tout ce qui s'était passé entre elle et Thésée. Il ne l'en aima pas moins, et se contenta d'en être aimé, sans prétendre l'être seul ; car le sort s'y opposait, et sans doute c'eût été trop de bonheur pour un mortel. Pâris non plus n'ignorait aucune de ses amours, quand il lui sacrifia les siennes, et quitta pour elle, non seulement les bergères d'Ida, mais Œnone, nymphe et immortelle. Après lui encore, Ménélas la reprit, quoiqu'elle ne fût plus jeune alors, persuadé qu'il valait mieux être son dernier amant, que le premier de toute autre; et l'événement fit bien voir qu'il ne s'était pas trompé. Dans ces sanglantes catastrophes où périt la race de Pélops, elle seule le préserva de la ruine de sa maison, et obtint même de Jupiter, qu'il serait avec elle admis dans l'Olympe. Car n'ayant pu sur la terre être toute à lui, elle voulut que dans le ciel au moins il la possédât sans partage, et lui fût à jamais uni, juste récompense de ce qu'il avait fait et souffert pour elle.

Œnone (première femme de Pâris) et Pâris

Œnone (première femme de Pâris) et Pâris

» Pâris en avait fait autant, et souffert encore plus… Ah ! qu'elle l'en eût bien payé, s'il n'eût tenu qu'à elle, et lui eût rendu l'immortalité plus douce qu'à pas un des dieux ! Hélène ne fut point ingrate à ceux qui l'aimèrent avec tant d'ardeur ; mais sa reconnaissance, arrêtée par mille obstacles divers, ne put leur faire à tous tout le bien qu'ils avaient mérité d'elle. Femme de Ménélas, les destins ne lui permirent pas de rendre à son mari tout ce qu'il eut pour elle de constance et d'amour ; déesse, elle ne fut pas plus libre à l'égard de Pâris, lorsqu'il mourut. Jamais Minerve ni Junon ne l'eussent souffert dans l'Olympe. Ne pouvant donc faire ce qu’elle eût voulu pour récompenser l'amant et l'époux, elle fit ce qu'elle pouvait. Elle rendit l'un immortel, et l'autre le plus heureux des hommes.

» Mais dans les grâces qu'elle obtint de la tendresse de Jupiter, sa propre famille ne fut pas oubliée. Sans elle, ses deux frères, Castor et Pollux qui avaient déjà terminé leur vie, n'eussent jamais joui des honneurs divins ; sans elle, peu leur eût servi d'avoir aidé de leur valeur Hercule et Jason; avec les titres de héros et d'enfants de Jupiter, ils périssaient, eux et leur nom, si elle ne les eût arrachés à la mort, et placés entre les astres, d'où ils apaisent les tempêtes, et sauvent du naufrage ceux dont la piété à su se les rendre propices. Pour elle, à qui sa patrie ne cessa jamais d'être chère, elle protège Lacédémone, où son culte est établi, et les mêmes lieux qui la virent si belle, désirée de tant de héros, la voient encore adorée de toute la Grèce. C'est là qu'elle reçoit les vœux des mortels, et signale son pouvoir sur ceux qui ont mérité ses bienfaits ou sa colère. L'épouse d'Ariston, roi de Sparte, n'était pas née pour devenir la plus belle personne de la Grèce. Même à Lacédémone, où nulle femme n'est sans beauté, on se souvenait de l'avoir vue si disgraciée de la nature, que ses parents la cachaient et ne se pouvaient consoler ; car ils n'avaient point d'autre enfant. Chaque jour ils la menaient au temple d’Hélène, dont ils invoquaient la pitié pour elle. Dès qu'elle put parler, elle sut avec eux implorer la déesse. Qu'arriva-t-il ? La piété de ces bons parents eut sa récompense. Leur fille changeait de jour en jour, et bientôt cet enfant qu'on rougissait de montrer fit la gloire de sa famille. Ce poète qui, dans ses vers, osa offenser Hélène, n'eut pas lieu de s'en réjouir ; en punition de son blasphème, elle le rendit aveugle. Qui médit de la beauté, n'est pas digne de voir ; mais employer à l'outrager un art consacré à sa louange ! un pareil abus de la faveur des Muses aurait mérité que les dieux lui ôtassent la voix avec la lumière. Hélène toutefois lui pardonna. Lorsqu'il reconnut sa faute, et répara par d'autres chants l'impiété des premiers, elle lui rendit la vue ; car ayant été femme sensible, elle ne pouvait être déesse inexorable.

» Mais ces exemples nous apprennent qu'elle peut également récompenser et punir. Comme fille de Jupiter, ayant fait l'ornement de son siècle et la gloire de son pays, elle a mérité ses autels ; comme déesse, il faut la craindre et l'honorer, les riches, par des hécatombes, et les sages par des hymnes ; car c'est l'offrande que les dieux aiment de ceux qui les savent composer. J'ai tâché de rassembler ici quelques traits de son éloge ; mais ce que j'en ai dit est loin d'égaler ce que je laisse à dire à d'autres. Car, sans parler de tant de connaissances utiles ou agréables, dont nous serions encore privés, sans la guerre entreprise pour elle, on peut dire que nous lui devons de n'être pas aujourd'hui assujettis aux barbares. Ce fut par elle, en effet, que la Grèce apprit à unir toutes ses forces contre eux, et l'Europe lui doit le premier triomphe qu'elle ait obtenu sur l'Asie, triomphe qui fut l'époque d'un changement total dans le sort de la Grèce.

Car nous étions depuis longtemps accoutumés à voir nos villes commandées par ceux d'entre les barbares que la fortune réduisait à fuir leur propre pays. C'est ainsi que Danaüs était sorti de l'Égypte pour venir gouverner Argos ; que Cadmus, né à Sidon, avait régné sur les Thébains ; que les Cariens bannis s'étaient emparé des îles, et la postérité de Tantale, de tout le Péloponèse. Mais après avoir détruit Troie, la Grèce reprit bientôt une telle supériorité, qu'elle soumit, à son tour, jusque dans le cœur de l'Asie, des villes et des provinces.

» Ceux donc qui voudront entreprendre d'ajouter à l'éloge d'Hélène de nouveaux ornements, trouveront assez, dans de semblables considérations, de quoi composer à sa louange des discours fleuris. »

|

Introduction à l'Éloge d'Hélène …

Introduction à l'Éloge d'Hélène …

Constance de Salm Dyck

Constance de Salm Dyck ans ces derniers jours que j'ai passés, à mon grand regret, Madame, sans avoir l'honneur de vous voir, j'étais seul à la campagne. Là, ne sachant à quoi m'occuper, j'essayai de traduire quelques morceaux des auteurs de l'antiquité. Je croyais m'amuser à écrire en ma langue ce que je lisais avec tant de plaisir dans ces langues anciennes, et n'avoir qu'à mettre des mots pour des mots, quitte de tout soin quant à la pensée. Mais je me trouvai bien trompé. J'avais beau chercher des termes, je ne pouvais rendre à mon gré ce qui, dans mes auteurs, paraissait tout simple ; et plus le sens était clair et naturel, plus l'expression me manquait. Cependant, soit obstination, soit défaut d'autre distraction, soit dépit de trouver au-dessus de mes forces un travail qui m'avait paru d'abord si facile, je fis vœu, quoiqu'il m'en coûtât, de mettre à fin la traduction que j'avais commencée d'un petit discours grec. C'était l'éloge d’Hélène, composé, par Isocrate ; et pour soutenir mon courage dans cette entreprise, il me vint une idée, que vous appellerez comme il vous plaira ; pour moi, je la trouve un peu chevaleresque, si j'ose le dire. Ce fut de me figurer que je travaillais pour vous, madame ; que vous verriez avec plaisir cette copie, quelque faible qu'elle fût, d'un si beau modèle ; qu'ayant peint Sapho en vers dignes d'elle, vous ne seriez pas indifférente au portrait d'Hélène, de la plus célèbre des belles, à laquelle vous deviez, par le même esprit de corps, vous intéresser aussi bien qu'à la dixième Muse. Tout cela, comme vous voyez, madame, n'était qu'une fiction dont je me servais pour tromper ma propre paresse, par ce chimérique espoir de vous plaire ; car, au fond, j'avais résolu de ne jamais vous en parler. Mais admirez le pouvoir de l'imagination ! je ne me fus pas plutôt mis cette fantaisie dans l'esprit, que les difficultés disparurent ; et ce que je n'eusse pas fait en toute ma vie, peut-être, sans cette illusion, fut l'ouvrage de quatre jours.

ans ces derniers jours que j'ai passés, à mon grand regret, Madame, sans avoir l'honneur de vous voir, j'étais seul à la campagne. Là, ne sachant à quoi m'occuper, j'essayai de traduire quelques morceaux des auteurs de l'antiquité. Je croyais m'amuser à écrire en ma langue ce que je lisais avec tant de plaisir dans ces langues anciennes, et n'avoir qu'à mettre des mots pour des mots, quitte de tout soin quant à la pensée. Mais je me trouvai bien trompé. J'avais beau chercher des termes, je ne pouvais rendre à mon gré ce qui, dans mes auteurs, paraissait tout simple ; et plus le sens était clair et naturel, plus l'expression me manquait. Cependant, soit obstination, soit défaut d'autre distraction, soit dépit de trouver au-dessus de mes forces un travail qui m'avait paru d'abord si facile, je fis vœu, quoiqu'il m'en coûtât, de mettre à fin la traduction que j'avais commencée d'un petit discours grec. C'était l'éloge d’Hélène, composé, par Isocrate ; et pour soutenir mon courage dans cette entreprise, il me vint une idée, que vous appellerez comme il vous plaira ; pour moi, je la trouve un peu chevaleresque, si j'ose le dire. Ce fut de me figurer que je travaillais pour vous, madame ; que vous verriez avec plaisir cette copie, quelque faible qu'elle fût, d'un si beau modèle ; qu'ayant peint Sapho en vers dignes d'elle, vous ne seriez pas indifférente au portrait d'Hélène, de la plus célèbre des belles, à laquelle vous deviez, par le même esprit de corps, vous intéresser aussi bien qu'à la dixième Muse. Tout cela, comme vous voyez, madame, n'était qu'une fiction dont je me servais pour tromper ma propre paresse, par ce chimérique espoir de vous plaire ; car, au fond, j'avais résolu de ne jamais vous en parler. Mais admirez le pouvoir de l'imagination ! je ne me fus pas plutôt mis cette fantaisie dans l'esprit, que les difficultés disparurent ; et ce que je n'eusse pas fait en toute ma vie, peut-être, sans cette illusion, fut l'ouvrage de quatre jours. Hélène et Pâris (1788) par David

Hélène et Pâris (1788) par David Thésée (Herculanum près de Pompéi)

Thésée (Herculanum près de Pompéi) Menelas

Menelas La guerre de Troie

La guerre de Troie Leda, fille de Thestios dont Jupiter tomba amoureux

Leda, fille de Thestios dont Jupiter tomba amoureux Œnone (première femme de Pâris) et Pâris

Œnone (première femme de Pâris) et Pâris