Prix Louis Desternes 2016

endredi 15 janvier à l’Université François-Rabelais de Tours, au terme d’une séance de l’Académie des Arts, Sciences & Belles-Lettres de Touraine présidée par Mme Maurel-Indart, M. Loïc Vaillant, Président de l’Université, décernait le prix Louis Desternes à M. René Goldschmidt pour son travail sur « La réception de Paul-Louis Courier en Allemagne d’après les sources primaires de la première moitié du XIXe siècle ».

endredi 15 janvier à l’Université François-Rabelais de Tours, au terme d’une séance de l’Académie des Arts, Sciences & Belles-Lettres de Touraine présidée par Mme Maurel-Indart, M. Loïc Vaillant, Président de l’Université, décernait le prix Louis Desternes à M. René Goldschmidt pour son travail sur « La réception de Paul-Louis Courier en Allemagne d’après les sources primaires de la première moitié du XIXe siècle ».

Occasion pour le lauréat d’exposer dans un excellent français, à grandes lignes et avec une solide pertinence, devant l’auditoire attentif, ses découvertes rapportées en détail dans les deux articles successifs sur ce sujet dans les Cahiers Paul-Louis Courier 2014 et 2015.

Dans son allocution, le Président Vaillant retraça l’historique du prix Louis Desternes et rappela les intentions de la fondatrice Edith Desternes. Il retraça les noms des précédents lauréats : M. Philippe Rimbault (1997), M. Jean-Pierre Lautman (2004), M. Samuel Tastet (2005), M. Frédéric Gaël-Theuriau (2007), M. Michel Crouzet (2008) et M. Soulas de Russel (2009).

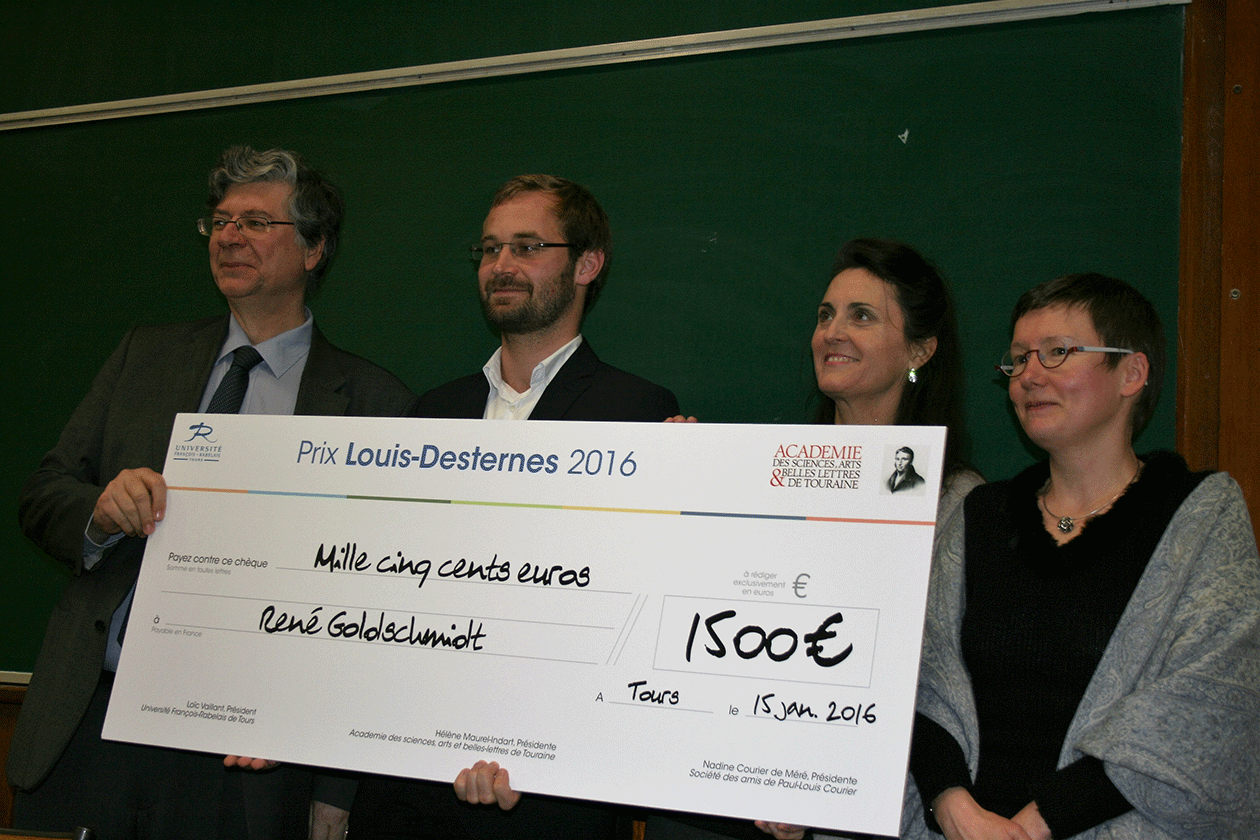

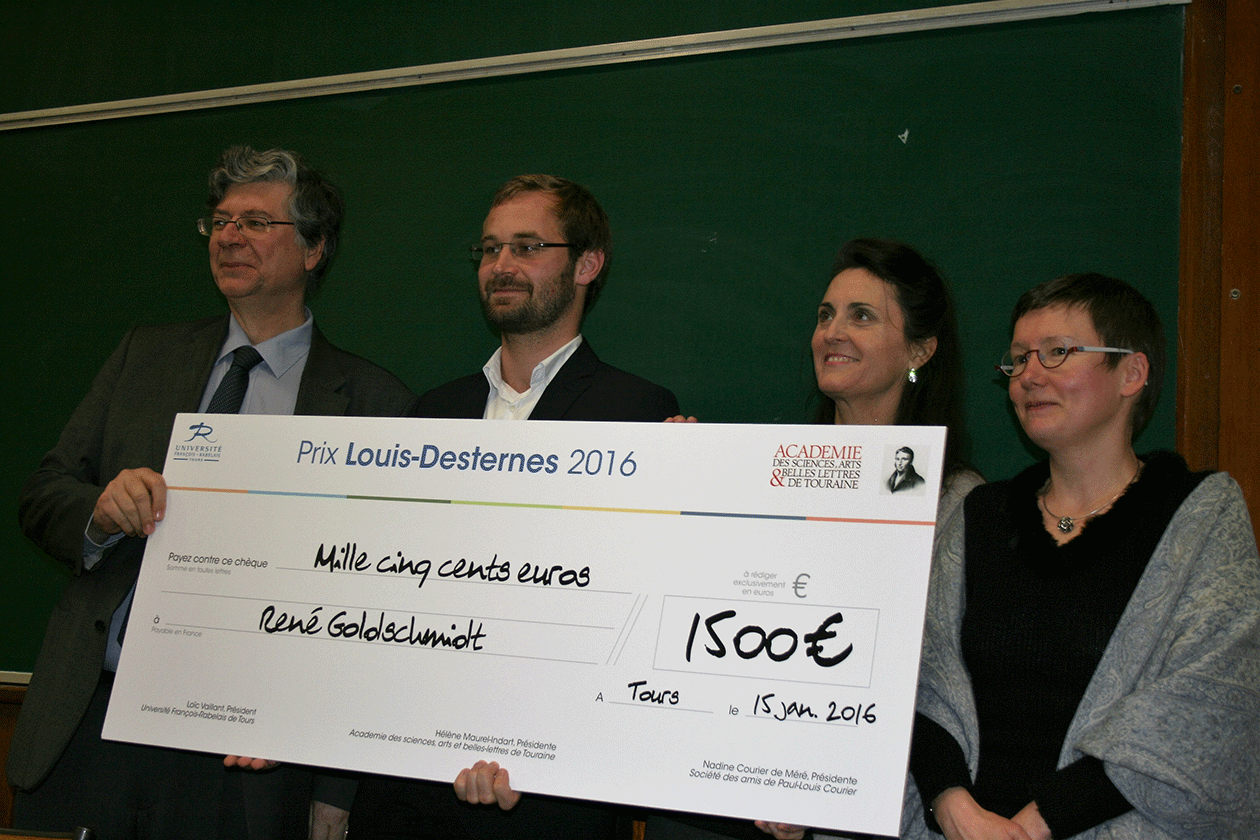

Au terme de cette cérémonie, M. Vaillant remit au récipiendaire un chèque d’une valeur de 1500 €. Un fac-similé géant de ce chèque était cosigné du Président de l’Université, de la Présidente de l’Académie de Touraine et de Mme Nadine Courier de Méré, Présidente des amis de Paul-Louis Courier.

Invité à prendre la parole au nom des amis de Paul-Louis Courier dont une dizaine d’adhérents étaient présents dans l’amphithéâtre bondé, notre secrétaire général dégagea les mérites du premier lauréat non français du prix Louis Desternes. Ensuite, il braqua la lumière sur l’actualité de la parution de la Pétition aux deux Chambres. On trouvera ci-dessous l’intégralité de cette intervention.

De gauche à droite, M. Loïc Vaillant, président de l’Université de Tours,

De gauche à droite, M. Loïc Vaillant, président de l’Université de Tours,

M. René Goldschmidt, Mme Hélène Maurel-Indart, Présidente de l’Académie de Touraine

et Mme Anne Azanza, Vice-présidente de l’Université déléguée au Patrimoine. Ne figure pas sur la photo Mme Nadine Courier de Méré.Première page

« Au plus fort de l’orage »

En 2014, sous l’égide de la Société des amis de Paul-Louis Courier, les Cahiers du même nom publiaient la première des deux parties de la recherche de M. René Goldschmidt. Cette recherche portait sur « La réception de Paul-Louis Courier en Allemagne d’après les sources primaires de la première moitié du XIXe siècle ». En 2015, le même périodique en publiait la seconde partie. Cette entreprise est couronnée par l’attribution à son auteur aujourd’hui 15 mars 2016 par l’Université François-Rabelais du prix Louis Desternes, 7e du nom.

La première des deux parties porte sur l’audience outre-Rhin de l’helléniste. Dans son avertissement à cette publication, le professeur et docteur en droit Dominique J.-M. Soulas de Russel, initiateur en 2002, à l’Université de Tübingen où il enseignait, du Groupe d’études Paul-Louis Courier, s’exprimait haut et clair, je cite :

« Ce travail est le fruit de longues et patientes recherches effectuées par M. René Goldschmidt avec une opiniâtreté qui mérite éloge. Tout lecteur, alors même qu’il est mis en présence d’un ouvrage clairement structuré et rédigé de manière limpide, ne doit jamais, en le lisant, perdre de vue qu’il s’est rarement avéré facile de mettre à jour les données présentées. Celles-ci, en l’occurrence, n’étaient pas seulement éparses, mais aussi enfouies en profondeur dans des masses de documents, eux-mêmes rares ou d’accès fort compliqué. […]

L’objectif fixé était, pour la recherche s’attachant à étudier le rayonnement de Paul-Louis hors de France, d’une prime importance, et cela pour deux raisons. La première est que notre grand voisin d’outre-Rhin s’est, au XIXe siècle intéressé très tôt et avec une intensité particulière à notre Tourangeau. Lui-même appréciait l’Allemagne (soldat, il essaya même de s’y faire muter) et fréquenta plusieurs personnalités cultivées de ce pays, ainsi que sa biographie et sa correspondance en témoignent. La seconde est que sa réception en Allemagne resta longtemps le « parent pauvre » des recherches s’attachant à déterminer l’impact de ses écrits au-delà de nos frontières. Cela était dû tant aux difficultés linguistiques (comparables à celles qui s’attachent à l’étude de la réception russe) qu’à la complexité particulière du tissu culturel hétérogène produit par « les Allemagnes » à l’époque qui nous intéresse. […] »

Si vous l’ignorez, j’attire votre attention sur le fait que M. Soulas de Russel en personne, dont je salue la présence parmi nous, avait ouvert la voie en analysant avec la sagacité qui le caractérise « Ce que Goethe, d’après ses confidences à Eckermann, pensait vraiment de Courier. » Cette étude confirma la solidité de ses travaux précédents qui lui valurent d’être le précédent lauréat du prix Louis Desternes.

Cette entrée en matière eût pu être sans suite, comme un solitaire dans un écrin. C’était compter sans le charisme du maître et tout autant, sinon plus, sans la pugnacité de l’élève ou plutôt de l’étudiant René Goldschmidt qui définit son projet en ces termes :

« Pour limiter ce vaste sujet, nous avons décidé […] de nous concentrer plus particulièrement sur la recherche des sources primaires de la première moitié du XIXe siècle, c’est-à-dire sur les mentions directes des auteurs allemands qui ne sont pas explicitement philologiques ou biographiques. Les mentions philologiques et biographiques de cette époque seront néanmoins présentées en leur qualité de sources secondaires et d’illustrations de l’évolution de la notoriété de Paul-Louis Courier en Allemagne. »

La seconde partie de cette étude aborde la réception du pamphlétaire. Où nous découvrons, ce qui n’est pas vraiment une surprise, que le succès de Courier polémiste fut, en Allemagne, beaucoup plus grand que celui de l’helléniste ; M. Goldschmidt de remarquer que « la notoriété de Courier pamphlétaire s’accrut principalement pendant les cinq années qui suivirent son décès » et que « les journaux jouèrent non seulement un rôle de sismographe, mais encore celui d’accélérateur de cette évolution » de la connaissance de Courier en Allemagne.

Dans sa première partie, l’auteur évoque Wilhelm Von Humboldt et nous permet de croiser la comtesse d’Albany et la princesse de Salm-Dyck qui nous a laissé de Courier l’un des portraits les plus complets qui soient. D’autres comme Gottfried Heinrich Schäfer, Franz Passow ou Maximilian-Samson-Friedrich Schoell, qui ne se sont intéressés qu’aux travaux de l’helléniste.

Pour ce qui concerne le pamphlétaire, tout couriériste un tant soit peu informé connaissait les allusions de Marx à Courier dans les Manuscrits de 1844 et dans l’Idéologie allemande. C’était toutefois un peu court. M. Goldschmidt étoffe la question en replaçant Courier dans la thématique marxienne.

N’accéder qu’à cette seule précision eût laissé le lecteur sur sa faim. Les réactions de cinq autres Allemands sont portées à notre connaissance et leurs rapports aux écrits de Courier explicités. Quand on évoque Marx comme cela vient d’être fait, son collaborateur Engels vient tout de suite à l’esprit. Il n’est pas superflu d’apprendre que dans sa défense de la mémoire de son ami, Engels n’hésite pas à citer Courier comme modèle à suivre pour engager la polémique sur la place publique et soutient la communauté des raisons de s’indigner chez Voltaire, Beaumarchais et Courier.

Quatre autres noms, prestigieux ou moins connus, sont convoqués ; ils réagissent d’une manière ou d’une autre aux écrits de l’adversaire de la Restauration : Ludwig Börne, journaliste et critique, Heinrich Heine qui compare le précédent au Tourangeau, Karl Rosenkranz, professeur de philosophie à l’Université de Königsberg, Arnold Ruge, publiciste, homme politique et traducteur en allemand en 1850 des pamphlets de Courier.

Je ne m’attarderai pas sur ces auteurs, me contentant de vous renvoyer aux deux articles publiés dans les Cahiers Paul-Louis Courier. Qu’il me soit simplement permis de dire ceci : par ses travaux, René Goldschmidt a ouvert des portes dont on peut espérer qu’elles seront tôt ou tard franchies par des chercheurs français ou non soucieux de pousser l’analyse et de transformer un canevas soigné en ensemble fouillé et approfondi.

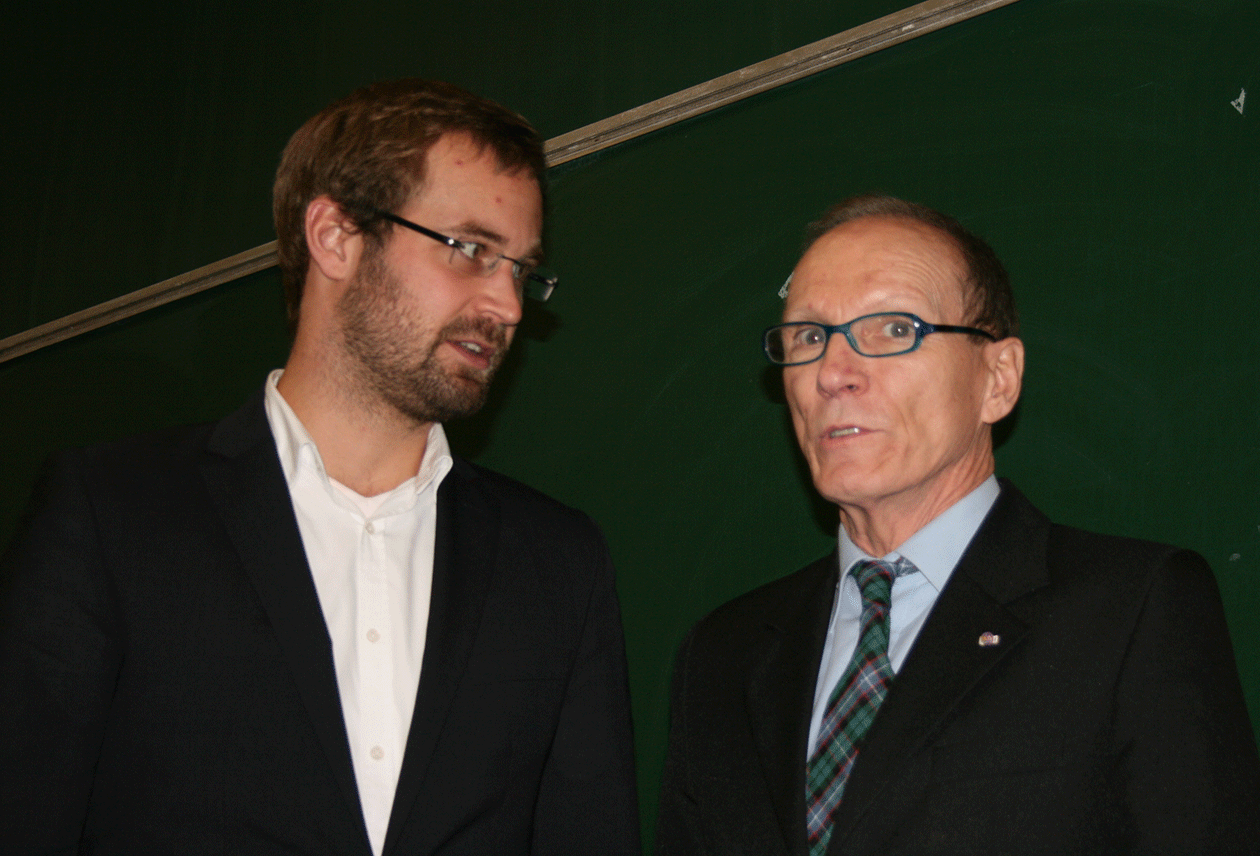

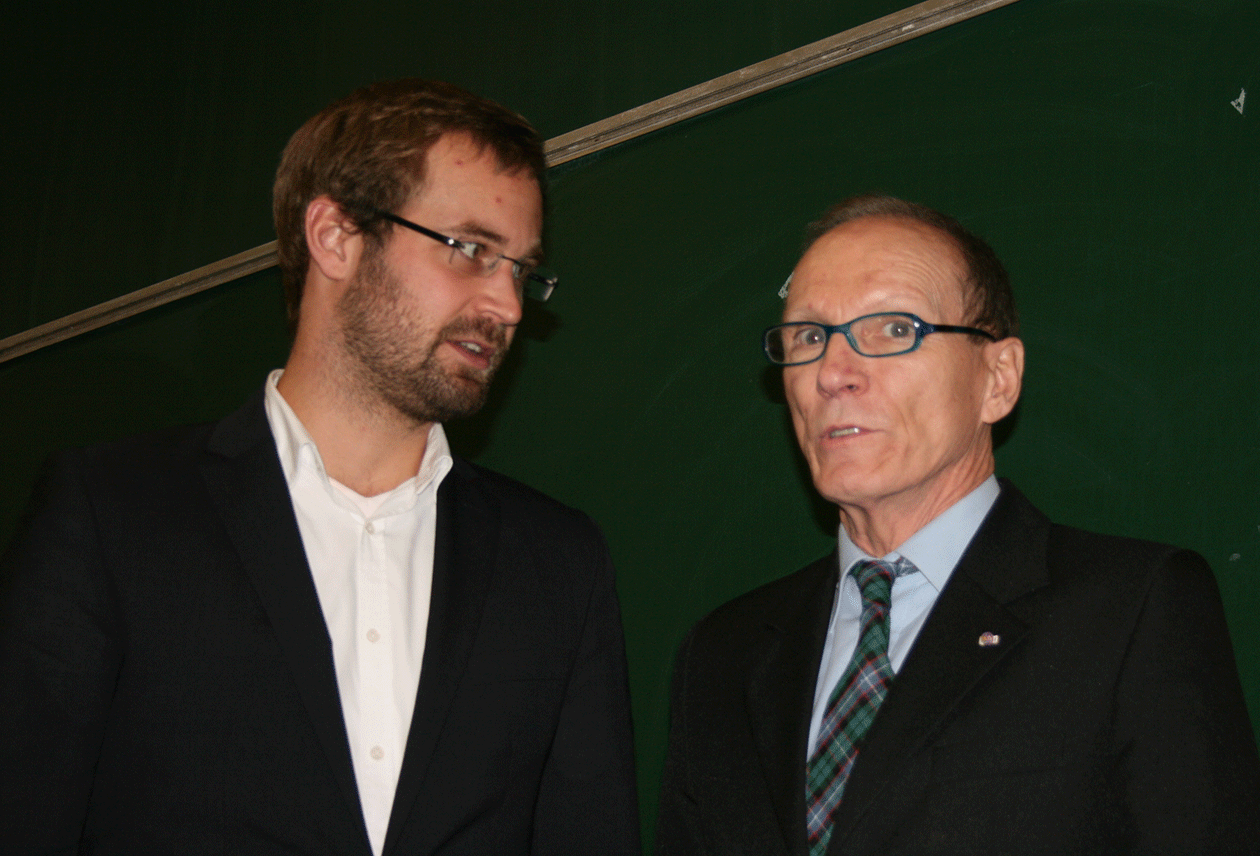

M. René Goldschmidt et, à droite, M. Dominique J.-M. Soulas de Russel

M. René Goldschmidt et, à droite, M. Dominique J.-M. Soulas de Russel

Que j’en reste là est impensable : voici pourquoi. 1816-2016 : il y a juste deux cents ans s’abattait sur notre pays un fléau qui, après la seconde abdication de Napoléon, ambitionnait de purger le pays de son passé révolutionnaire : la deuxième Terreur blanche ainsi désignée pour la différencier de celle de 1795.

La Terreur blanche prend fin avec la dissolution, le 5 septembre 1816, de la Chambre introuvable. Composée de 401 députés élus au suffrage censitaire les 14 et 22 août 1815, cette assemblée comprend une forte majorité plus royaliste que le roi. Ce dernier ne transige toutefois pas sur le chapitre de sa volonté politique. Dans son discours prononcé devant les deux Chambres réunies le 7 octobre, Louis XVIII rappelle son attachement à la Charte. Ensuite, il entreprend de fixer les objectifs de cette session parlementaire : « Assez d’autres objets importants s’offrent à nos travaux ; faire refleurir la religion, épurer les mœurs, fonder la liberté sur le respect des lois, les rendre de plus en plus analogues à ces grandes vues, donner de la stabilité au crédit, recomposer l’armée, guérir des blessures qui n’ont que trop déchiré le sein de notre patrie, assurer enfin la tranquillité intérieure, et par là faire respecter la France au dehors, voilà où doivent tendre tous nos efforts. »

Audacieux programme dont dépend la survie du régime ; brutalement stoppé par l’assassinat du duc de Berry, il sera accompli ou en cours d’accomplissement excepté sur un point : la guérison des blessures de la France que l’attitude des ultras infectera plus qu’elle ne les cicatrisera. Dès juillet 1815, pour ne prendre qu’un seul exemple, le Midi est la proie ici ou là de pillages, viols, exactions, assassinats. A cette Terreur blanche « spontanée » succède la Terreur blanche légale que soutient la Chambre introuvable. Sauvage ou institutionnelle, la répression frappe un peu partout. Pour mémoire et pour se limiter à quelques cas, de hauts militaires sont passés par les armes : le 19 août 1815 le colonel La Bédoyère, le 7 décembre le maréchal Ney, tous les deux à Paris, le 27 juillet 1816 le maréchal Mouton-Duvernet à Lyon. Le maréchal Brune, quant à lui, est abattu à Avignon le 2 août d’un coup de carabine tiré à bout portant par l’un des forcenés convaincus que ce grand capitaine avait été pour quelque chose dans l’assassinat de la princesse de Lamballe ; sa dépouille est traînée dans les rues de la ville puis jetée dans le Rhône. Un peu partout, la peur s’empare des esprits ; des haines séculaires se rallument, des antagonismes se réactivent.

La Touraine semble épargnée par ce cauchemar. Voire. L’orage n’est pas loin. Il éclate à Luynes, le mercredi 20 mars 1816 alors que tout dort encore hormis les coqs qui se répondent d’une ferme à l’autre. Des alentours monte un cliquetis régulier qui se rapproche. Brusquement, ce bruit cesse pour laisser place à un froissement répétitif. Plus rien. Le temps égrène ses minutes ; un chien aboie en tirant sur sa chaîne. Un autre lui répond. Subitement, une voix lance un ordre. Sous la surveillance d’un lieutenant immobile et vigilant, 20 gendarmes groupés deux par deux, se postent ou forcent des portes pour investir plusieurs maisons du bourg. Échauffourées, bruits de lutte, cris : six personnes dont un couple sont empoignées dans leur lit ; arrachés au sommeil par la clameur confuse, deux habitants se sauvent par la fenêtre en chemise de nuit… On les cherche. En vain. Les prisonniers sont rassemblés. Les hommes en uniforme les encordent. La troupe se met en marche, gendarmes à cheval, prisonniers à pied. Derrière les vitres des fenêtres, des regards fouillent le clair-obscur et considèrent cette ahurissante caravane qui prend la direction de la Loire. Le jour se lève sur la commune.

La nuit qui suit ces arrestations, le feu prend dans un bâtiment qui jouxte la maison de la mère du premier magistrat de la commune.

Le 22 mars, les fugitifs de l’avant-veille sont pris et le 6 avril, la maréchaussée met le grappin sur deux autres habitants de Luynes dont l’un est soupçonné d’être l’incendiaire nocturne. Au total, dix habitants de Luynes attendent dans la prison de Tours la conclusion de ces événements.

Les langues du pays vont bon train. On jase comme au début de l’année, lorsqu’un habitant, un dénommé Fouquet, avait été arrêté chez lui pour avoir manqué de respect au curé. Peu après, l’autorité s’était saisie d’un deuxième homme. Chacun a son opinion mais on se méfie des mouchards : à quoi bon risquer de subir le sort des compatriotes arrêtés ?

Le 12 août, quatre personnes sont relâchées, le 16 septembre, quatre acquittées non sans avoir été admonestées et deux condamnées. L’une à trois années de déportation, l’autre à trois mois d’emprisonnement et 50 francs d’amende. Je renvoie ceux parmi vous qu’intéresse cette affaire de Luynes à l’excellent article publié sur ce sujet par notre collègue Michel Laurencin dans le bulletin de 1981 de la société archéologique de Touraine.

Ces événements eussent dû en rester là. Le sort en décida autrement. Courier se rend périodiquement à Luynes pour se faire payer ses fermages et obtenir d’autres rentrées d’argent dégagées par l’exploitation du domaine forestier hérité de son père. Présent à Luynes en janvier 1816, il apprend le méchef de Fouquet, avant de repartir pour Paris où il habite avec son épouse dans l’attente que le couple s’installe en Touraine. De nouveau à Luynes au début de novembre, il entend parler des arrestations de mars et de leurs conséquences. Il s’en indigne en même temps que Jacques Philippe de la Béraudière, royaliste non ultra qui le reçoit régulièrement en son château de Beauvais, sis à Saint-Etienne-de-Chigny, commune voisine de Luynes. Le 15 novembre, il repart pour la capitale. Il pourrait retourner à ses occupations habituelles n’est le fait qu’il a discerné ce qui se joue dans la brutalité déployée contre les habitants de Luynes, au nom de la religion et du roi. Ce sont les principes de liberté garantis par la Charte qu’il sait visés. Aussi décide-t-il de pousser « le cri de la conscience outragée »1 .

Le 10 décembre 1816, paraît à Paris un texte intitulé « Pétition aux deux Chambres ». Comment résister à la qualité de la peinture circonstanciée et dramatisée que Courier donne des arrestations de Luynes ?

« Ce fut le jour de la mi-carême, le 25 mars, à une heure du matin ; tout dormait ; quarante gendarmes entrent dans la ville ; là, de l'auberge où ils étaient descendus d'abord, ayant fait leurs dispositions, pris toutes leurs mesures et les indications dont ils avaient besoin, dès la première aube du jour, ils se répandent dans les maisons. Luynes, messieurs, est, en grandeur, la moitié du Palais-Royal. L'épouvante fut bientôt partout. Chacun fuit ou se cache ; quelques-uns surpris au lit, sont arrachés des bras de leurs femmes ou de leurs enfants ; mais la plupart, nus, dans les rues, ou fuyant dans la campagne, tombent aux mains de ceux qui les attendaient dehors. Après une longue scène de tumulte et de cris, dix personnes demeurent arrêtées : c'était tout ce qu'on avait pu prendre. On les emmène… »

Peu avant le jour de Noël 1816, chaque pair de France, chaque député trouve sur son pupitre un exemplaire de cette Pétition dont les premiers mots éclatent comme l’orage : « Je suis Tourangeau ; j'habite Luynes, sur la rive droite de la Loire, lieu autrefois considérable que la révocation de l'édit de Nantes a réduit à mille habitants, et que l'on va réduire à rien par de nouvelles persécutions, si votre prudence n'y met ordre. » On s’étonne. Qui est cet inconnu, ce Courier, auteur de cette Pétition ? est-il sérieux ? veut-il inquiéter ? rassurer ?

Les services du ministre de la police, le comte Decazes, ne l’ont informé de rien. Quand on sait que sous la Restauration, chaque année, la Chambre des députés était destinataire de plus de 1300 pétitions2, cela n’est pas surprenant. Pour en avoir le cœur net, le ministre écrit le 24 décembre au préfet d’Indre-et-Loire ; dans sa position, il tient à savoir de quoi il retourne.

Inutile d’en dire plus sur ce que Courier désigne par « l’infâme affaire » dont il expose les faits avec l’art consommé de la simplicité qui caractérise Lysias. Je voulais attirer votre attention sur la portée de ce texte si exemplaire qu’en 1952, Jean Paulhan, fondateur avec Jacques Decour en 1941 des Lettres françaises, s’y réfère implicitement. Dans sa Lettre aux directeurs de la Résistance, il revient sur ses désaccords avec le Comité national des écrivains chargé de procéder à la Libération à l’épuration des intellectuels et artistes compromis avec l’occupant nazi ou le régime de Vichy. Voici le début de sa lettre ouverte :

« Messieurs, Je suis résistant. J’ai commencé à l'être dès le mois de juin quarante, et je le suis encore, ou je pense l'être du moins. Pourtant je n'en tire plus aucune fierté. Plutôt de la honte. Je m’aperçois tous les jours que de résister ce n’était pas si simple que c’en avait l’air à première vue. Mais laissez-moi prendre les choses au commencement… »

Cet exorde est le fidèle décalque de la Pétition aux deux Chambres rédigée contre l’épuration des séditieux de Luynes.

Marc Fumaroli a repéré plusieurs écrivains des XVIIIe et XIXe siècles qu’à son point de vue on néglige. Parmi ceux-ci, qu’il considère comme « des seconds couteaux, Paul-Louis Courier, au début du [XIXe] siècle, doit être compté parmi les mieux aiguisés. ». A elle seule, la Pétition aux deux Chambres lui donne raison, à tout le moins sur le fait que le couteau soit bien aiguisé.

La vitalité du premier pamphlet de Courier vient de sa capacité à parler dans une langue claire et immuable. Et que nous dit d’autre ce texte dramatique sinon qu’au bout de l’arbitraire, de la haine, du fusil ou, comme aujourd’hui de la kalachnikov, bref de toutes les déclinaisons de la force brutale, ce ne sont pas seulement des vies qu’on détruit, c’est aussi l’ordonnancement de la res publica ? Les récents forfaits en France des danseurs masqués étrangers à la chorégraphie de notre monde révèlent combien nous étions assoupis et ingénus devant le Mal qui toujours attend son heure. Narcisse vient d’être arraché à ses rêveries ; Narcisse a aperçu non sans frissonner sa propre finitude dans l’image de ses yeux pleins de larmes ; Narcisse se souvient que rien n’est jamais définitivement acquis ici-bas. Il est temps de relire Courier qui, il y a juste deux cents ans, écrivait pour le présent mais aussi pour l’avenir.

L’oiseau de bon augure vole où il veut, ramage son mépris de toutes les cages ; tôt ou tard, il est de retour au nid comme la colombe revint à Noé, une feuille d’olivier dans le bec. D’une certaine façon, la Pétition aux deux Chambres dévoile à nos yeux que des forces obscures et protéiformes sont toujours en embuscade et que penser et vivre librement est la meilleure façon de tenir ces forces en échec.

Et puisque je viens de parler d’oiseau, trouvez bon que je passe la parole à René Char :

« Au plus fort de l’orage, il y a toujours un oiseau pour nous rassurer. C’est l’oiseau inconnu. Il chante avant de s’envoler. »3

Jean-Pierre Lautman

Secrétaire général de la société des amis de Paul-Louis Courier

|

endredi 15 janvier à l’Université François-Rabelais de Tours, au terme d’une séance de l’Académie des Arts, Sciences & Belles-Lettres de Touraine présidée par Mme Maurel-Indart, M. Loïc Vaillant, Président de l’Université, décernait le prix Louis Desternes à M. René Goldschmidt pour son travail sur « La réception de Paul-Louis Courier en Allemagne d’après les sources primaires de la première moitié du XIXe siècle ».

endredi 15 janvier à l’Université François-Rabelais de Tours, au terme d’une séance de l’Académie des Arts, Sciences & Belles-Lettres de Touraine présidée par Mme Maurel-Indart, M. Loïc Vaillant, Président de l’Université, décernait le prix Louis Desternes à M. René Goldschmidt pour son travail sur « La réception de Paul-Louis Courier en Allemagne d’après les sources primaires de la première moitié du XIXe siècle ». De gauche à droite, M. Loïc Vaillant, président de l’Université de Tours,

De gauche à droite, M. Loïc Vaillant, président de l’Université de Tours,  M. René Goldschmidt et, à droite, M. Dominique J.-M. Soulas de Russel

M. René Goldschmidt et, à droite, M. Dominique J.-M. Soulas de Russel