|

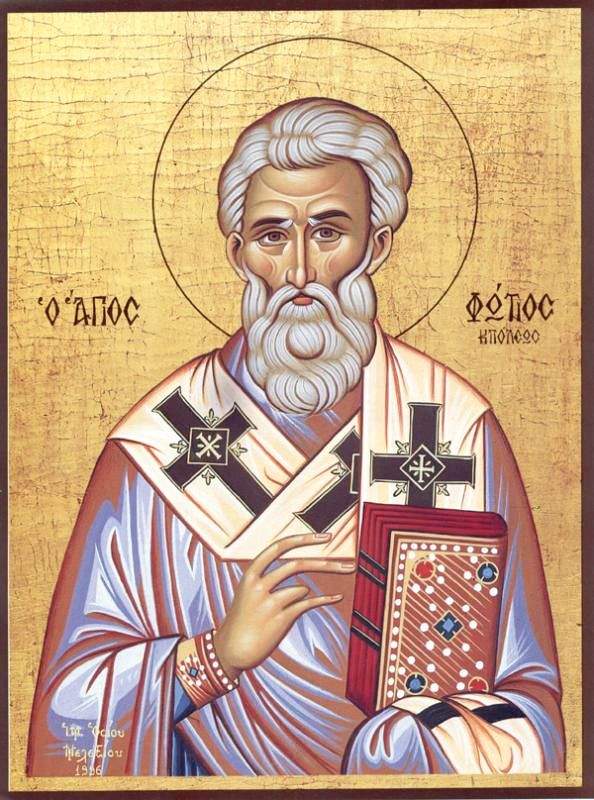

Photios Ier de Constantinople ou Photius (820-891)

Photios Ier de Constantinople ou Photius (820-891)

« Nous avons lu, dit Photius , les Métamorphoses de Lucius de Patras en plusieurs livres. Sa phrase » est claire et pure ; il y a de la douceur dans son style; il ne cherche point à briller par un bizarre emploi des mots, mais dans ses récits il se plaît trop au merveilleux ; tellement qu'on le pourroit appeler un second Lucien : et même ses deux premiers livres sont quasi copiés de celui de Lucien , qui a pour titre, la Luciade ou l'Âne; ou peut-être Lucien a copié Lucius ; car nous n'avons pu découvrir qui des deux est le plus ancien. Il semble bien, à dire vrai, que de l'ouvrage de Lucius, l'autre a tiré le sien comme d'un bloc, duquel abattant et retranchant tout ce qui ne convenoit pas à son but, mais dans le reste conservant et les mêmes tournures et les mêmes expressions, il a réduit le tout à un livre intitulé par lui la Luciade ou l'Âne. L'un et l'autre ouvrage est rempli de fictions et de saletés; mais avec cette différence que Lucien plaisante et se rit des superstitions païennes, comme il a toujours fait, au lieu que Lucius parle sérieusement et en homme persuadé de tout ce qui se raconte de prestiges, d'enchantements, de métamorphoses d'hommes en bêtes, et autres pareilles sottises des fables anciennes. »

Voilà ce que dit Photius, ou du moins ce qu'il a voulu dire ; car ses expressions dans le grec sont assez embarrassées. Son jugement d'ailleurs, et le grand sens que quelques-uns lui ont attribué, brillent peu dans cette notice. Qu'est-ce, en effet, que ce parallèle de Lucien et de Lucius, et cet amour du merveilleux qu'il leur reproche, comme s'il parlait de Ctésias ou d'Onésicrite ? Lucien s'est moqué des histoires pleines de merveilles et des fables extravagantes dont la lecture, à ce qu'il paraît, était de son temps fort goûtée. C'est dans ce dessein qu'il a écrit son Histoire véritable, parodie très ingénieuse, et depuis souvent imitée, des contes à dormir debout, d'Iamblique et de Diogène. L'auteur de cette plaisanterie aime les récits merveilleux, comme Molière le langage précieux. Sans mentir, il fallait que Photius ne connût guère les deux écrivains qu'il compare si mal à propos.

Ce qu'il ajoute, et cette différence qu'il prétend établir entre Lucien et Lucius, dont l'un, dit-il, parle tout de bon, l'autre se moque en écrivant les mêmes choses, dans les mêmes termes, c'est bien là encore une rêverie toute manifeste, moins étrange cependant que celle de saint Augustin sur le même sujet. On ne sait, dit ce père, s'il est vrai que Lucius ait été quelque temps transformé en âne. Je ne vois pas pourquoi il en doute, ayant accoutumé de dire : Credo quia absurdum. Mais à moins d'une pareille raison, qui jamais se persuadera que Lucius ait pu conter sérieusement sa métamorphose en âne, sa vie, ses misères sous cette forme, ses amours avec de grandes dames, et donner tout cela pour des faits ? Quelle apparence qu'un récit dont l'Âne que nous avons est l'abrégé fidèle, fût débité comme historique ? Si cet abrégé représente, ainsi que le dit Photius, les propres phrases et les mots du livre des Métamorphoses ; si ce sont en tout les mêmes traits qu'on a seulement raccourcis, le même narré, les mêmes paroles, comment donc concevoir que de ces deux ouvrages où tout était pareil, l'un fût sérieux, l'autre bouffon ? et comment l'exacte copie d'un conte ennuyeux était-elle une satire si gaie ? Voilà ce que Photius ne nous explique point. Je ne veux pas dire qu'il n'eût lu ou vu à tout le moins les deux livres; mais ou sa notice ne fut faite que longtemps après cette lecture, ou en écrivant il pensait à toute autre chose. Il ne sait et n'a pu, dit-il, encore découvrir quel est le plus ancien de Lucien ou de Lucius, ni qui des deux a copié l'autre, et il demeure dans ce doute, sagement ; car il se pourrait que Lucien, bien avant Lucius, eût fait cette histoire de Lucius, lequel, venant après cela, aurait copié son historien, et redit de soi les mêmes choses que l'autre en avait déjà dites. Tout cet amas d'absurdités montre avec quelle distraction écrivait le bon patriarche.

Pour moi, je ne puis croire que Lucien ait jamais rien abrégé ; ce n'était pas son caractère ; il amplifie tout, au contraire, et donne souvent à ce qu'il dit beaucoup trop de développement, ayant peut-être retenu ce défaut de son premier métier de sophiste et de déclamateur, esprit d'ailleurs plein d'invention qui n'avait nul besoin d'emprunt, et certes n'eût su se contraindre à retracer ainsi froidement une composition étrangère sans y jamais mettre du sien, chose dont les traducteurs même et les plus serviles copistes ont peine à se défendre. Voltaire peut dans ses contes parfois imiter d'autres écrivains, prendre une pensée, un sujet ; mais ira-t-il transcrire des morceaux de Rabelais, des pages de Cyrano ? Ces vives imaginations ne suivent personne à la trace, ne copient point trait pour trait. Dans l'abrégé que Théopompe fit de l'histoire d'Hérodote, il ne mit pas un mot d'Hérodote ; cela se voit par les fragments qui nous en restent. Denys d'Halicarnasse au contraire, en abrégeant lui -même ses Antiquités Romaines, ne fit apparemment, comme dit ici Photius, que resserrer, élaguer, réduire en moindre dimension ce qui se trouvait plus étendu dans son premier ouvrage, dont il put très-bien conserver les phrases et les expressions, s'il n'espérait pas trouver mieux. Ainsi de notre auteur ; car je ne fais nul doute que cet abrégé, si c'en est un, ne soit de Lucius lui-même, qui se déclare et se fait connaître avec assez de détails à la fin de son ouvrage, pour qu'on n'eût jamais dû l'attribuer à un autre. Cela ne fût pas arrivé non plus, selon toute apparence, si à l'exemple des anciens, il eût pris soin de se nommer en tête, non à la fin du livre, et eût dit dès l'abord : Lucius a écrit ce qui suit. Mais ce n'était plus la coutume, et Longin se moque en un endroit de ceux qui alors prétendaient imiter en cela Hérodote et les auteurs du vieux temps. Il y fallait plus de façon. On se nommait quelque part en passant, dans le corps de l'ouvrage, comme fait ici Lucius, et comme Lucien l'a pratiqué dans son Histoire véritable, ou on ne se nommait point du tout. L'ancien usage toutefois, s'il eût subsisté, valait mieux et eût épargné aux libraires une infinité de méprises ; car il n'y a guère d'auteur célèbre de l'antiquité auquel ils n'aient attribué faussement différents ouvrages.

Mais je vais plus loin, et je dis que ceci n'est point un abrégé ; ce n'est point la copie réduite, mais l'original, au contraire, du livre des Métamorphoses, qui n'étoit qu'un développement ou plutôt une pitoyable amplification de celui-ci, écrite depuis par quelqu'autre, je crois, que Lucius, ou si l'on veut, par Lucius vieilli, mal inspiré, brouillé avec les Muses, ayant perdu toute sa verve ; et voici sur quoi je me fonde. D'abord les anciens n'abrégeaient que des ouvrages historiques. Ce fut bien tard, sous les empereurs de Constantinople, qu'on étendit à d'autres livres cette espèce de mutilation. Alors quelques compilations, de longs traités de grammaire et de philosophie, furent réduits en petit volume; mais toujours on s'abstint de toucher aux ouvrages d'imagination , qui sont chose subtile et légère, dont la substance ne se peut saisir ni presser. Théopompe abrégea l'histoire d'Hérodote, Philiste celle de Thucydide, Brutus les livres de Polybe, quelques-uns leurs propres ouvrages, comme Denys d'Halicarnasse, Timosthène, Philochorus, tous historiens; mais nul ne s'avisa jamais de raccourcir les Mimes de Sophron, ni les Satires Ménippées : et que serait-ce qu'un abrégé de Gulliver ou de Gargantua ?

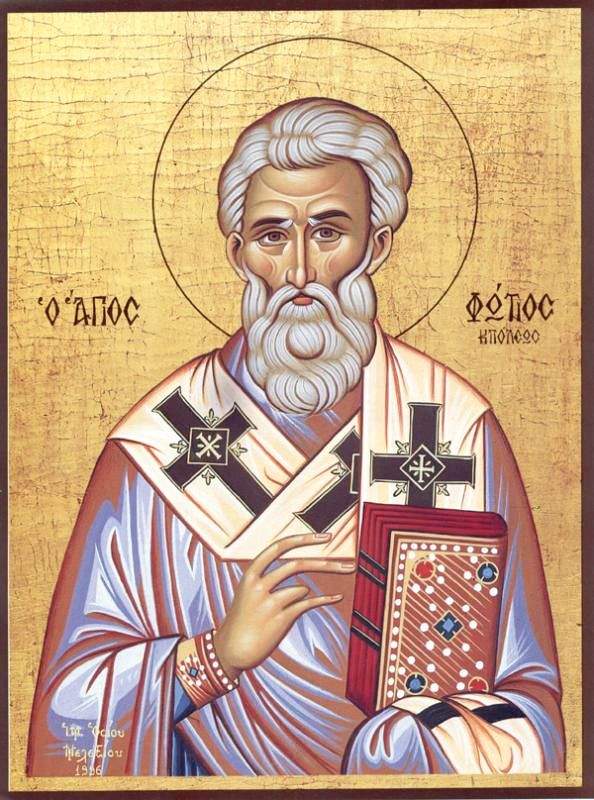

Lucius Apuleius Platonicus dit Apulée

Lucius Apuleius Platonicus dit Apulée

Puis, ce livre aujourd'hui perdu des Métamorphoses, nous l'avons en latin traduit par Apulée. Je dis traduit au sens des anciens ; car à présent on nommerait cela imitation ou paraphrase. Dans cet Âne latin qui représente pour nous l'ouvrage de Lucius, se retrouve en effet le prétendu abrégé, l'Âne grec, tellement qu'ayant lu celui-ci, on le reconnaît dans l'autre, mais démesurément étendu par de froides amplifications et des épisodes sans fin. Les plus beaux traits de l'auteur grec sont là mêlés parmi un tas d'extravagantes fictions, de contes de sorciers, de fables à faire peur aux petits enfants, toutes inventions si absurdes et si dépourvues d'agrément, qu'on n'en peut soutenir la lecture. De pareilles sottises ont à bon droit choqué Photius dans le livre des Métamorphoses, d'où Apulée les a prises, et sont cause qu'il taxe l'auteur de ridicule crédulité. L'abréviateur, selon lui, ayant seulement supprimé ces impertinences, le reste s'est trouvé faire un ouvrage achevé dans toutes ses parties, un véritable poème dont le début, la fin, répondent au milieu. Voilà ce que je ne crois point. D'un amas de confuses rêveries, cet abréviateur aurait fait un chef-d'œuvre de narration en coupant seulement des feuillets ! cela me paraît impossible ; on trouve de l'or dans le sable, mais des vases ciselés, non ; et je demanderais volontiers à Photius, comment, de ce monstrueux chaos, de cette rapsodie informe des Métamorphoses, certaines pièces auraient pu faire un tout régulier, si elles n'eussent été forgées à part exprès et façonnées pour s'unir. Je trouve donc fort vraisemblable que Lucius, ayant d'abord composé ce joli ouvrage tel à peu près que nous l'avons, y aura voulu joindre depuis différents morceaux, et par ces additions de pièces battues à froid et hors de proportion, aura gâté son premier jet. Qu'on prenne la peine de comparer au grec que nous avons, le latin d'Apulée; tout ce qu'il a de plus est hors d'œuvre; comme dès le commencement cette longue et puérile histoire de ce Socrate ensorcelé et égorgé par ces deux vieilles, ces outres changées en voleurs, et l'homme qui, en gardant un mort, a le nez coupé par une sorcière ; tout cela est ajouté au grec et cousu à la narration. Dieu sait comment. Ôtez cela et vous retrouvez l'introduction de Lucius telle qu'elle est ici, toute naïve, toute dramatique, où pour la clarté rien ne manque, pour l'agrément, rien n'est de trop, où enfin ne se peut méconnaître la conception originale. Et quelle apparence qu'un esprit assez faible ou assez malade pour enfanter tant d'inepties traduites par Apulée, ait pu en même temps imaginer la fable et le charmant récit où ces sottises sont insérées ? Je n'y vois, quant à moi, nulle possibilité.

Quoi qu'il en soit de ces conjectures, qu'on ne peut appuyer de preuves, car la pièce principale nous manque, et les témoignages anciens se réduisent à celui de Photius, qui, comme on voit, est peu de chose, en somme c'est ici l'œuvre de Lucius, puisque le plan et les détails, les pensées, les phrases et les mots lui appartiennent, de l'aveu de ceux qui donnent l'ouvrage à un autre. Le style n'en est pas aussi pur que le prétend Photius, ni en tout exempt des défauts du siècle où l'auteur a vécu. Il y avait alors grand nombre d'écrivains dont l'étude principale était de créer des expressions, de tourmenter la langue, de tenailler les mots, si l'on peut ainsi dire, pour en étendre le sens à des acceptions dont personne ne se fût avisé. Cette secte a été de tout temps ; elle florissait alors, et notre auteur n'en était pas autant ennemi qu'on le pourrait croire d'après ce qu'en dit Photius. Il a parfois d'étranges manières de s'exprimer, qui, dans le fait, sont à lui, et dont on aurait peine à trouver des exemples. Mais son plus grand tort, ce me semble, c'est d'aimer trop le vieux langage et les expressions surannées. En effet, il n'est point plus aise que lorsqu'il trouve à placer quelque vieille phrase d'Hérodote appropriée à son sujet. Il ose même faire usage de ces singulières façons de dire, que Platon aura employées une fois peut-être en passant. Il ne s'abstient pas davantage des tournures et des locutions réservées à la poésie, et emprunte aussi bien d'Homère que de Thucydide, se souciant assez peu du précepte des maîtres, qui recommandent d'user avec sobriété de ces phrases antiques et poétiques. Il est vrai qu'on ne peut lui reprocher de ne pas s'en servir habilement, soit pour donner à son style de la grâce dans les petits détails et les discours familiers, soit pour le relever à propos ; car c'est chose reconnue de tous les anciens rhéteurs, que les archaïsmes, pourvu qu'on n'en abuse point, ennoblissent le langage ; mais la mesure en cela est difficile à garder. Salluste ne sut pas l'observer. Il se fit une étude de parler à l'antique, et encourut le blâme de ses contemporains, ayant pillé le vieux Caton sans discrétion, disait Auguste. La Fontaine lui-même, chez nous, tout divin qu'il est, et le premier de nos écrivains pour la connaissance de la langue, souvent ne distingue pas assez le français du gaulois. Virgile seul, plein d'archaïsmes, se pare et s'embellit des dépouilles d'Ennius, et chez lui le vieux style a des grâces nouvelles.

Mais que dire d'Apulée, qui, sous les Césars, veut parler la langue de Numa ? Je doute fort que de son temps on le pût lire sans commentaire. Il a senti l'agrément que donnait à l'auteur grec ce vernis d'antiquité répandu sur sa diction, et il pense l'imiter. Firenzuola, en traduisant le latin d'Apulée, a su éviter cet excès. Sans reproduire les phrases obscures, les termes oubliés de Fra Jacopone ou du Cavalcanti, il emprunte du vieux toscan une foule d'expressions naïves et charmantes ; et sa version, où l'on peut dire que sont amassées toutes les fleurs de cet admirable langage, est, au sentiment de bien des gens, ce qu'il y a de plus achevé en prose italienne.

On ne trouvera point ces beautés dans ma traduction. Aussi n'était-ce pas mon but, quand même il m'eût été possible de dire mieux que mon auteur, mais de dire les mêmes choses et d'un ton approchant du sien, de représenter enfin, si j'ose ainsi parler, l'Âne de Lucius avec son pas et son allure. Qui ne verrait dans cet ouvrage qu'une narration enjouée, une lecture propre à distraire aux heures de loisir, en jugerait comme ont pu faire les contemporains. Mais pour nous l'éloignement des temps y ajoute un autre intérêt. Comme monument des mœurs antiques, nous avons vraiment peu de livres aussi curieux que celui-ci ; on y trouve des notions sur la vie privée des anciens, que chercheraient vainement ailleurs ceux qui se plaisent à cette étude. Voilà par où de tels écrits se recommandent aux savants. Ce sont des tableaux de pure imagination, où néanmoins chaque trait est d'après nature, des fables vraies dans les détails, qui non seulement divertissent par la grâce de l'invention et la naïveté du langage, mais instruisent en même temps par les remarques qu'on y fait et les réflexions qui en naissent. C'est là qu'on connaît en effet comment vivaient les hommes il y a quinze siècles, et ce que le temps a pu changer à leur condition. Là se voit une vive image du monde tel qu'il était alors ; l'audace des brigands, la fourberie des prêtres, l'insolence des soldats sous un gouvernement violent et despotique, la cruauté des maîtres, la misère des esclaves toujours menacés du supplice pour les moindres fautes : tout est vrai dans des fictions si frivoles en apparence, et ces récits de faits, non seulement faux, mais impossibles, nous représentent les temps et les hommes mieux que nulle chronique, à mon sens. Thucydide fait l'histoire d'Athènes ; Ménandre celle des Athéniens, aussi intéressante, moins suspecte que l'autre. Il y a plus de vérités dans Rabelais que dans Mézerai.

|

Introduction à la Luciade ou L'Ane

Introduction à la Luciade ou L'Ane